Una sigla leggendaria

L'avventura di Ubulibri

Questo articolo è stato pubblicato su “Pretext”, n. 24, ottobre 2024.

Il link: L’archivio della rivista.

Per chi ama il cinema e il teatro, Ubulibri, con le eleganti copertine ideate da Pierluigi Cerri, è una sigla leggendaria: 301 titoli pubblicati tra il 1979 e il 2011 (vedi Catalogo storico Ubulibri 1979-2011, a cura di Renata M. Molinari, Oliviero Ponte di Pino e Marco Magagnin, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2015), più alcuni titoli sparsi pubblicati dopo la scomparsa di Franco Quadri.

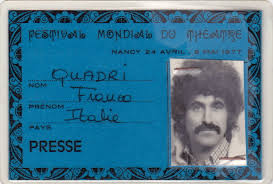

Franco Quadri

Certamente la figura di Franco Quadri (Milano, 1936-2011), creatore (e sostenitore, anche sul versante economico) di Ubulibri, è fondamentale per capire il progetto. Autorevole critico teatrale (su “Panorama” dal 1967 al 1987, e poi su “Repubblica”, ma attivo anche in radio e televisione), autore di importanti saggi sul teatro contemporaneo per Einaudi, traduttore di Beckett e Genet, animatore culturale e direttore di festival e rassegne (dalla Biennale Teatro nel 1984-85 alle Orestiadi di Gibellina), Quadri ha sostenuto dal punto di vista sia critico sia progettuale il nuovo teatro, fin dal Convegno di Ivrea nel 1967 (poi rilanciato in una seconda edizione nel 1987, sempre a Ivrea). L’attività editoriale è stata l’ulteriore sbocco, e forse il coronamento, di un impegno stratificato, poliedrico, instancabile (per approfondire, vedi Panta Quadri, Numero 31, a cura di Renata Molinari, Bompiani, Milano, 2014).

Le passioni e curiosità, le amicizie e le scoperte di questo intellettuale inquieto e aperto al panorama internazionale si riflettono nel catalogo di Ubulibri, all’insegna del celebre personaggio di Alfred Jarry, già nume tutelare della testata di “Ubu”, la rivista d’avanguardia realizzata da Quadri con Milano Libri nei primi anni Settanta.

Il Patalogo uno, 1978

Fulcro dell’impresa, anche nelle sue ambizioni, è il Patalogo, un altro altro omaggio a Jarry e alla sua Patafisica, “la scienza delle soluzioni immaginarie”. Dal 1979 l’Annuario dello Spettacolo ha segnato l’intero arco della casa editrice, nelle prime nove edizioni coprendo a tutti i generi (compresi cinema, televisione e musica) e poi concentrandosi sul teatro, o meglio sulle performing arts. Il Patalogo è stato un maniacale e proliferante catalogo di tutto quello che accadeva nel corsod ella stagione (produzioni, festival, libri, convegni, premi…), ma anche un’anticonvenzionale e antiaccademica enciclopedia, ricca di saggi e approfondimenti. Il Patalogo, collegato al Premio Ubu, “gli Oscar del Teatro Italiano”, ha dato identità e visibilità alla casa editrice, creando anche una serie di collaborazioni e relazioni, e sedimentando un formidabile archivio (attualmente in deposito presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori). Ma la titanica impresa ha anche risucchiato un’enorme quantità di energie e di risorse umane ed economiche.

Per spiegare l’impatto della Ubulibri non basta però la geniale visionarietà e la dedizione di Quadri. E’ anche utile ricostruire il campo di forze in cui si è trovata a operare la casa editrice, per quanto riguarda sia il teatro e la cultura italiana, sia l’editoria. Ubulibri nasce mentre iniziano a tramontare le tradizionali riviste di teatro, che Quadri conosceva bene: negli anni Sessanta era stato caporedattore del mensile “Sipario”, posseduto e diretto da Valentino Bompiani. In quegli stessi anni una delle ricorrenti crisi dell’editoria portò a una radicale riorganizzazione di molte grande imprese editoriali, in chiave sempre più manageriale.

Il teatro che credi di conoscere. Carte raccontare

Iniziava così ad affacciarsi al mercato una galassia di case editrici indipendenti, curiose e attente, che tentavano di riempire i territori che i marchi tradizionali non coprivano più sistematicamente, o di aprire nuovi segmenti di mercato. Sono anche gli anni in cui iniziano ad aprire i DAMS, le prime università italiane dello spettacolo. Tra questi “piccoli editori”, come orgogliosamente si definivano, Ubulibri (con la genovese Costa & Nolan) copriva il settore dello spettacolo, trovando un’importante visibilità e uno sbocco commerciale nella rete delle Librerie Feltrinelli.

Sul versante dello spettacolo, e soprattutto del teatro, gli anni Settanta hanno visto una vera e propria rivoluzione, con l’affermarsi di nuovi gruppi e tendenze, e l’esplosione di un pubblico giovane. E’ un teatro che valorizza il corpo, la convergenza tra le diverse arti (in contrapposizione al teatro tradizionale, centrato sulla parola), che attira gli spettatori (spesso in piccoli gruppi, come nei lavori di Jerzy Grotowski e dell’Odin Teatret) sulla base di curiosità culturali e affinità personali (e non per ragioni mondane). Di questo universo – che ha un orizzonte internazionale – Quadri è l’attento cronista e spesso anche il promotore, organizzando tournée, rassegne, festival incontri, premi, oltre che con proposte e suggerimenti a teatri e compagnie… L’attività editoriale rientra dunque nel suo progetto di attivatore culturale a tutto tondo.

Peraltro in Italia la cultura dello spettacolo non è mai stata particolarmente sviluppata, se non nel fiorire delle riviste, malgrado l’unicum dell’Enciclopedia dello Spettacolo di Silvio D’Amico. In passato c’erano state rare eccezioni, come le collane teatrali dirette da Paolo Grassi prima per Rosa & Ballo (a partire dagli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale) e poi per Einaudi (con Gerardo Guerrieri ad affiancare Grassi), fondamentali per allargare gli orizzonti culturali dopo le censure del ventennio fascista. In un sostanziale vuoto editoriale, Ubulibri offre gli strumenti per connettersi a quello che sta accadendo in quel momento, spesso anticipando (e a volte determinando) fenomeni e tendenze emergenti (con uno sguardo attento alle radici del teatro contemporaneo, nella Russia d’inizio Novecento con Cechov, Stanislavskij e Mejerchol’d, grazie alla collaborazione con Fausto Malcovati).

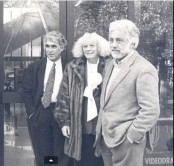

Franco Quadri, Marisa Fabbri, Luca Ronconi

Il Living Theatre ed Eugenio Barba, Pina Bausch e Tadeusz Kantor, Luca Ronconi e la Raffaello Sanzio, Bernardo Bertolucci e Rainer Werner Fassbinder e il Nuovo Cinema Tedesco (con una collana dedicata), Sergio Leone e François Truffaut, Ingmar Bergman, Andrej Tarkorvskij e Derek Jarman: bastano questi nomi a connotare una linea editoriale, spesso con libri-mondo dedicati all’intera opera dell’autore.

Thomas Bernhard, Teatro V

Un altro importante fronte d’intervento riguarda la drammaturgia contemporanea, a cominciare dall’apertura internazionale: ecco Thomas Bernhard, Heiner Müller, Bernard-Marie Koltès, Copi, Tony Kushner, Rafael Spregelburd, Juan Mayorga, Jean-Luc Lagarce, Elfriede Jelinek… E’ un’azione di sprovincializzazione del teatro italiano, parallela all’aggiornamento sul teatro europeo condotta sui giornali e con il Patalogo (alcuni autori, a cominciare da Bernhard, verranno ripresi e rilanciati da Einaudi, in accordo con gli eredi di Quadri).

Premio Riccione: Maroly Lettoli, Paolo Landi, Pier Vittorio Tondelli e Franco Quadri

Poi arrivano anche i drammaturghi italiani, che faticavano a trovare visibilità sulle nostre scene. In una rabdomantica scoperta di nuovi talenti, anche grazie all’attività parallela con il Premio Riccione, emerge nella collana dei “Testi” una nuova geografia, con il palermitano Franco Scaldati, il messinese Spiro Scimone, il torinese (ma teatralmente plurilingue) Antonio Tarantino, il napoletano Enzo Moscato, il toscano Stefano Massini, il romagnolo Raffaello Baldini…

Per il teatro italiano tra gli anni Sessanta e gli anni Dieci, Franco Quadri è stato un punto di riferimento, spesso discusso per le sue scelte, non per la sua competenza. Per la casa editrice, spesso come collaboratori del Patalogo, sono passate personalità come Giovanni Buttafava, Fausto Malcovati, Elena De Angeli, Ettore Capriolo, e i giovani (allora) Aldo Grasso, Marco Giusti, Enrico Ghezzi… Alla bottega della casa editrice hanno imparato il mestiere numerose ragazze e ragazzi destinati lavorare nell’editoria e nel giornalismo (compreso l’autore di questo articolo).

Tadeusz Kantor, Scuola elementare del teatro, Ubulibri

Tuttavia una personalità come quella di Quadri, così anticonformista e gelosa della propria indipendenza, insieme timida e carismatica, rispettata e temuta, era destinata a una fondamentale solitudine. Il Patalogo avrebbe potuto (e dovuto) essere un formidabile strumento di conoscenza, in una prospettiva di modernizzazione del sistema teatrale italiano: ma questo processo si è rivelato impossibile, visti gli orizzonti ristretti del settore e il suo scarsissimo peso politico. Nonostante qualche tentativo (vedi Cristina Ventrucci, Quello che un Ministro non sa, in Il teatro che credi di conoscere. Le carte patafisiche di Franco Quadri e della Ubulibri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2013), il Ministero non ha mai riconosciuto (e men che meno sostenuto) la funzione di servizio pubblico che ha svolto per trent’anni il Patalogo, che è rimasto totalmente in carico alla Ubulibri e a Franco Quadri: ma anche questo è il prezzo dell’indipendenza.

Oggi il panorama dell’editoria teatrale appare assai più ricco di quello degli anni Settanta. Proseguono la loro attività case editrici di stampo accademico (come Bulzoni) e i grandi marchi continuano a pubblicare episodicamente testi teatrali (l’unica eccezione continuativa resta la gloriosa Collana di Teatro di Einaudi). Ma sono numerose le case editrici indipendenti attente allo spettacolo contemporaneo, anche perché molte compagnie e artisti contemporanei danno un’attenzione crescente alla documentazione della loro attività: particolarmente attive in questo filone Titivillus (diretta da Enrico Falaschi a Corazzano) e Cue Press (diretta a Imola da Mattia Visani, passato non a caso da Ubulibri), sia con saggi sia con testi. A loro si possono aggiungere Editoria & Spettacolo e Antonio Audino Editore (impegnate soprattutto nell’area della formazione). Emilia-Romagna Teatro e Piccolo Teatro hanno inaugurato collane di drammaturgia contemporanea (rispettivamente con Sossella Editore e Il Saggiatore). Ma è in generale l’intera comunicazione a essere cambiata, anche in campo culturale: la rete ha consentito la nascita di decine di testate che si occupano anche di spettacolo, con particolare attenzione al nuovo. Anche in questo senso il Patalogo, che si definiva in quarta di copertina “il database dello spettacolo”, con l’accumulo potenzialmente infinito di materiali e l’ipertestualità implicita del progetto, aveva forse prefigurato la necessità dell’evoluzione digitale.

Franco Quadri e la sua scrivania.

Ubulibri resta l’esempio di quello che dovrebbe essere la cultura dello spettacolo in Italia: una progettualità curiosa del nuovo ma consapevole delle sue radici, aperta a quel che accade nel mondo, attenta alla qualità degli artisti prima ancora che delle opere, senza dimenticare la dimensione formativa e informativa.

I LINK

Panta Franco Quadri.

Il catalogo storico della Ubulibri ricercabile e consutabile online.

Tag: editoriateatrale (16), Franco Quadri (17), Patalogoil (2), Ubulibri (9)