Un avanspettacolo di eruzione dionisiaca

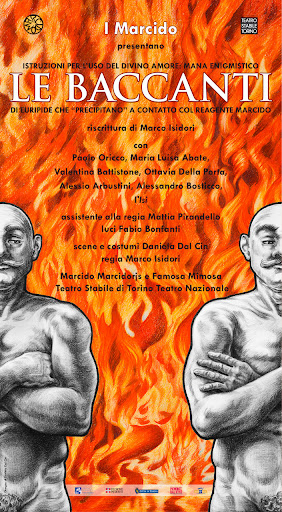

Istruzioni per l’uso del Divino Amore, mana enigmistico. Le Baccanti di Euripide che “precipitano” a contatto col reagente “Marcido” , riscrittura di Marco Isidori

Primo marzo 2025, ore 19 e 34.

Al Teatro Gobetti di Torino, fra gli stucchi e gli ori, nemmeno il tempo di rimuginare su quei due aggettivi composti che ti vengono in punta di lingua, “neo-classico” e “Filo-drammatici” – chissà se Marco Isidori ci vede un nesso (per carità, un corto circuito, un putipù semantico) con il suo lavoro, tra questo pettinato teatrino sabaudo e gli otto debutti dei Marcido che ha ospitato – perché il sipario si apre ed è subito Daniela Dal Cin, la scenografa teatrale più premiata d’Italia (ok, a chi non piace il glamour: una che ancora ci crede, alla scenazione).

Marcido, Le Baccanti

E tutte le mie liceali aspettative di classicità spiaggiano nel golfo di Napoli, sulla celebre cartolina ottocentesca (pino marittimo – golfo – Vesuvio), di cui protagonista non è l’oleografia, ma piuttosto la foschia (“furia cocente / ma tramata di nebbia”); e poi quei massi che si vedono eruttare dal Vesuvio (ma non era morto? Già, lo dicevano anche del teatro…) cosa sono? Capito: non bolidi ma crateri, buchi per fare il cucù. Un vero avanspettacolo di eruzione, insomma.

Le mezzeluci sala persistono: le ultime epifanie bronchiali degli spettatori (patologie o imbarazzi?) si mischiano a conati verbali di attori fuori scena – tra il dire e il non dire, non c’è sipario che separi…. Nel guado fra il prima e un dopo, un pianista scricciolo, le code di rondine del frac arricciate, si arrabatta ad allestire a borborigmi un prologo in pantomima, con tanto di piano svolazzante, fra puppet show e café chantant, per l’entrée di quel “Dioniso bellissimo / re del Tirabuscion”. Cui poi (non) succede quello che (non) deve succedere – dài, tanto già lo sappiamo! Le baccanti corrono al monte (“ululateballando, Bambine!”), Cadmo e Tiresia risperano nell’antigravità (“Vecchio io, e ancor più vecchio tu, vediamo di metterci d’accordo per impugnare finalmente il tirso”). E Penteo? L’antenato di Trump fa politica contro l’Effeminato (“Portatemelo davanti che gli programmo io un degno baccanale!”). Dioniso cerca di metterlo in guardia, Penteo di metterlo in gabbia – figurati, a lui, al “generato da Zeus l’incontinente”. E infatti, carta vince carta perde (“Asino / Spasimo / Sesamo / Lesina / Sondalo / Zeus; bacia capoccia; wow!!! // Cocciolo / Cucciolo / Scricciolo / Nespolo / Graspolo / Covalo / Zeus!”) è già libero, come avrà fatto? “L’amica Santa Confusione, sorelline!”. E adesso l’orgia (“basta… è troppo… sospendi…”) e la vendetta. Ma il contrappasso (il travestimento da donna) non basta per Penteo: deve finire a pezzi, come il (suo) discorso. Dunque non te lo faccio vedere, ma dire (dal Messaggero: quei Greci, ne sapevano una più di Tarantino). E c’è di peggio, è sua madre, Agave, che l’ha decapitato e porta la sua testa su una picca: (“comprendo solo adesso”) coup de théâtre e (“ci dissennò, Colui”) agnizione insieme – ma di chi? Di sé? Di un morto? No, ancora solo di “pezzi”: pornografia. Morale finale di Dioniso: “Peccato! Un peccato! Peccato… mortale… nell’esito suo, / qui divulgo, racconto, presento” (naturalmente, a Dioniso, quel verbo, “rappresento”, non gli viene: eccerto, c’est pour le bon motif…).

Marcido, Le Baccanti

Intanto la macchina scenica, dividendosi in due parti ruotanti su sé stesse, genera due tribune contrapposte; e poi, ricomposta all’inverso, una ibrida Metro-polis, casermone sopra e cavea sotto, mezza EUR e mezza Epidauro (non a caso con Penteo su, al balcone, e Dioniso giù, sugli spalti; primo scontro) – che sotto la cavea ci potesse stare pure il carcere, sbotolante fiamme, lo scopriamo subito; le si affiancano due sagome di forzuti coi baffi (pompieristiche effigi di un athlétisme affectif un po’ demodé? Hélas, niente sfugge alle leggi del tempo); le si aggiunge un’altalena-bilancia su cui Penteo e Dioniso se la giocano dialetticamente sul filo dell’equilibrio (secondo scontro; l’ultimo non ci sarà, lo sappiamo; quella della sintesi è un’illusione romantica). Su e giù per questo Vesuvio/Citerone, per questa EpidEUR a rotelle il Coro si inerpica, si infratta, si schiera: in egualitaria tuta bianca, un po’ Mejerchol’d un po’ squid game, di tempo in tempo calza maschere-fauci, dove agli Occhi si sostituisce la Bocca (è questa la tragedia della tragedia? Uno switch di organi del senso?): e finalmente accerchia il Messaggero la cui memorabile rhesis restituisce lo sparagmos di Penteo in una sequenza storica, fra le più geniali di questo primo quarto di secolo: a tratti (e come se no?) i pezzi, i pornoi dell’Ideologo, troppo maiuscolo nella sua supponenza, escono dalla tuta come vignette colorate che, una volta allontanate dal suo corpo come fogli di carta da un notes, si ricompongono ad libitum, come in una strip, nel girotondo del Coro, che in questo suo (poco) festoso squadernamento di membra ricorda una di quelle magiche lanterne magiche che si possono vedere lì a quattro passi dal Gobetti, al Museo del Cinema dell’Antonelliana (quindici euro l’ingresso): un loop illusorio per bambini, un luna park per cinefili. Nella (mancante) rappresentazione si ricompone l’oggetto perduto, sì, ma ormai è (siamo, tutti) inesorabilmente comics.

Lo so, non vi interessano i miei like/dislike (San Dioniso/Gennaro perdonali tu!). Però ho amato questo spettacolo perché mi ha fatto sentire a casa, c’est à dire nulle part, come direbbe papà Ubu; potente di ridere e impotente di piangere di ogni cosa e del suo contrario.

Marcido, Le Baccanti: Marco Isidori (Cadmo)

L’ho amato perché sai quello che compri: quello che si vede è (e scusa se è poco, a teatro): no amplification, no projection, no decoration: solo causa ed effetto, uomini e cose (anche le parole sono cose, eh!) che si mettono in moto gli uni con gli altri.

L’ho amato perché avrei voluto prendere gli attori uno a uno, e abbracciarli, e dirgli basta e ancora, sudato dentro, come loro, della fatica di non trovare nessun senso se non quello di doverlo cercare; e scoprire che ci vorrebbero le braccia di Reed Richards (Mr. Fantastic; noi boomers avevamo Tiramolla, non meno eroico) per comprendere tutto-ma-tutto questo “attore generale” (“organismo plurale recitante”: hai ragione Oliviero, non può essere un caso che l’Isi e i Marcido lo abbiano incontrato in un’altra “tragedia”, ventisette anni fa: Una canzone d’amore dal Prometeo incatenato); così “generale”, davvero, che non mi sono perso neanche un souffle, un respiro individuale di Paolo Oricco (avete presente un Carmelo Bene? Ma guarito dall’anemia), Maria Luisa Abate (la mia “madre nobile” preferita – anzi, qui, in Tiresia, genitore 1 e genitore 2), Marco Isidori (crepino i poeti! quelli del pianto antico), Ottavia Della Porta, Alessio Arbustini, Valentina Battistone, Alessandro Bosticco; perché solo dove l’attore è “generale” (generoso; eddài, anche un po’ generico, con buona pace di Stanislavskij messo) lo spettatore si sente veramente a teatro. Cioè a casa. Cioè nulle part.

L’ho amato perché ho visto scorrere davanti tanti miei feticci (a 70 anni il cervello si riduce a una Wunderkammer): “Mastro Carmelo e Mister Grotowski”, come rileva sempre punta-di-penna Ponte di Pino, ma anche Samuel e Buster e il principe De Curtis: perché ho visto che l’unica avanguardia priva di scadenza, come lo yogurt, è quella che accetta di pensarsi picaresca.

L’ho amato perché ho visto scorrere davanti tanti miei feticci (a 70 anni il cervello si riduce a una Wunderkammer): “Mastro Carmelo e Mister Grotowski”, come rileva sempre punta-di-penna Ponte di Pino, ma anche Samuel e Buster e il principe De Curtis: perché ho visto che l’unica avanguardia priva di scadenza, come lo yogurt, è quella che accetta di pensarsi picaresca.

Defluisco. Lo sguardo mi ricorre sul materiale che mi ha fornito la compagnia: il programma di sala, il catalogo del quarantennale (con gli spettacoli 2007-2025), il libro degli Shakespeare, patinate memorie accompagnate dalla scapestrata ironia di Isidori, dallo sterminato collezionismo esperienziale di Oliviero Ponte di Pino, dalle testimonianze di Quadri, Palazzi, Mastropasqua, Marino, Cipolla… 40 anni di vita, 38 produzioni (tutte creazioni), un teatro (Marcidofilm!, dal 2015), 16 fra premi e nomination (1986: Premio Narni Opera Prima per Studio per Le serve, Una danza di guerra; 1987: Premio Giovine Italia per Le serve; 1988: Premio Opera d’Attore per Una giostra: l’Agamennone; 1990: Premio Drammaturgia In/finita per Canzonetta; 1991: Premio Speciale Ubu per Palcoscenico ed Inno; 1993: Premio Coppola Prati per un artista nuovo alla compagnia; Premio Speciale Ubu per la ricerca; Spettacolo dell’anno per Spettacolo; 1994: Premio Speciale Ubu per Il cielo in una stanza; 2009: Premio della Critica per …ma bisogna che il discorso si faccia!; Daniela Dal Cin Premio Aldo Trionfo alla carriera 1997, e come scenografa due Premi Ubu – 2003, per Bersaglio su Molly Bloom, e 2009 per …ma bisogna che il discorso si faccia! – e tre nomination – 1993, Spettacolo; 2011, Loretta Strong; e 2012, Edipo re).

e volete sapere di cosa sono capaci “una masnada pazza di femmine istigate da un fottuto saltimbanco” (ma non sottilizziamo sul sesso, per carità), andate a soffiare sulle 40 candeline dei Marcido.

Istruzioni per l’uso del Divino Amore, mana enigmistico

Istruzioni per l’uso del Divino Amore, mana enigmistico

Le Baccanti

di Euripide che “precipitano” a contatto col reagente “Marcido”

riscrittura di Marco Isidori

con

Paolo Oricco – Dioniso

Maria Luisa Abate – Tiresia, pianista

Marco Isidori (l’Isi) – Cadmo

Ottavia Della Porta – Penteo

Alessio Arbustini – Messaggero/Pastore (portatore del pianoforte)

Valentina Battistone – Agave

Alessandro Bosticco Coro/Servo di scena (portatore del pianoforte)

Servo, Messaggero e il Coro sono interpretati dalle voci di tutti gli attori, che caleranno sul volto le Maschere/Bocca, segnalando così le “stazioni” del Coro

Assistente alla regia Mattia Pirandello

Luci Fabio Bonfanti

Scene e costumi Daniela Dal Cin

Regia Marco Isidori

Coproduzione Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

Torino, Teatro Gobetti, 1 marzo 2025

Tag: Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa (14), tragedia (26)