Il Fool protagonista di una grande mostra a Parigi

Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques al Louvre

È un viaggio ricchissimo e stratificato quello che regala la mostra Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques, che ha attratto negli scorsi mesi grandi folle al Louvre di Parigi.

È un viaggio ricchissimo e stratificato quello che regala la mostra Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques, che ha attratto negli scorsi mesi grandi folle al Louvre di Parigi.

Nella prefazione al catalogo della mostra, i curatori Élisabeth Antoine-König e Pierre-Yves Le Pogam precisano che in francese il termine fou designa sia i matti, sia gli stupidi, sia i buffoni, mentre altre lingue hanno termini specifici che li differenziano. Ma la mostra si concentra sul fou come fool, esplorando il ruolo centrale di questa figura nell’immaginario medievale.

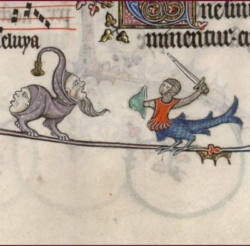

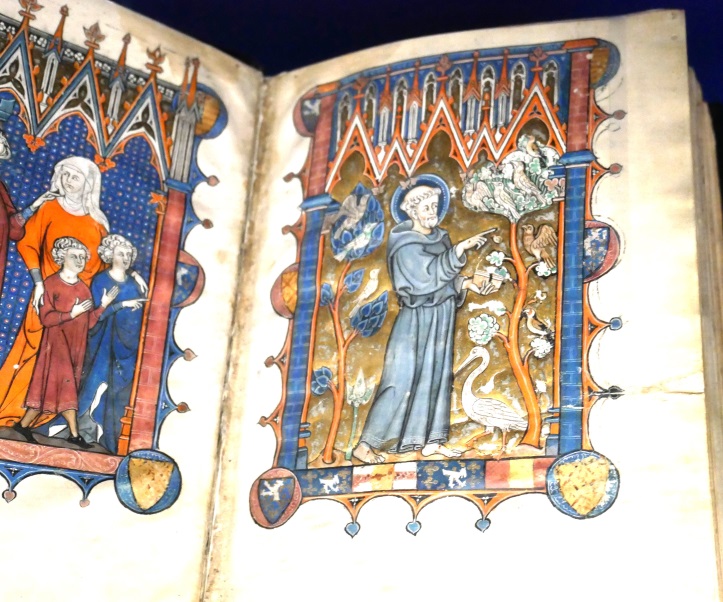

Breviario d’estate di Renaud de Bar, 1302-1305 circa, Verdun, Bibliothèques Municipales

Una questione di margini

Curiosamente, il fool nasce nelle pagine dei libri e prolifera nei margini e nelle annotazioni dei codici miniati. Il “medioevo fantastico” è popolato di piccoli mostri, creature ibride che proliferano ai margini, sulle guglie delle cattedrali (le gargoyles), sulle piastrelle, nelle miniature delle pergamene… A volte queste figurette ricordano i mimi e gli acrobati retaggio dell’epoca romana, che stanno iniziando a trovare spazio nelle corti.

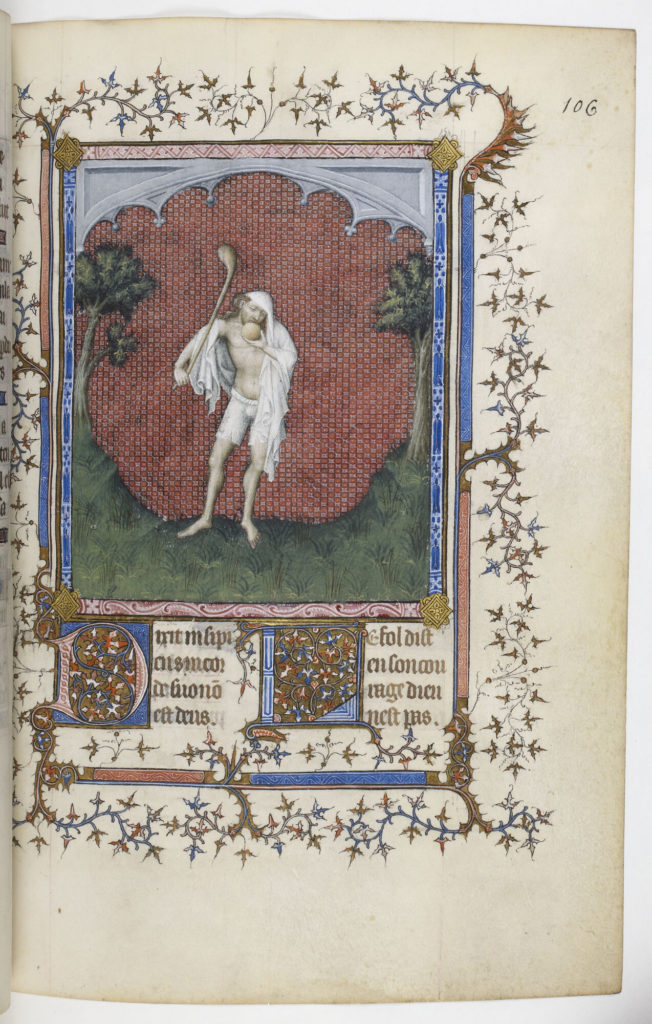

L’origine della figura del fou è un capolettera, la D iniziale del Salmo 52,

Dixit insipiens in corde suo: “Non est Deus”.

Dice lo stolto nel suo cuore: “Dio non esiste”.

Liber Psalmorum – Nova Vulgata, Vetus Testamentum

E’ quasi nudo (e dunque è un miserabile), con una mano porta alla bocca un pezzo di pane o di formaggio (il cibo dei folli), mentre con l’altra brandisce una mazza. Nei capilettera miniati, è l’idiota che non riconosce Dio, a volte contrapposto alla figura del saggio sovrano. Allo stesso modo, quando viene illustrata la tentazione di Cristo, la sua saggezza si contrappone alla inefficace stoltezza del Demonio.

Salterio di Jean de France, Duca di Berry, illustrazione del Salmo 52, Jacquemart de Hesdin, 1386 circa, Parigi, Bibliothèque Nationale de France

La marginalità riflette la posizione sociale del fou: la sua eccentricità lo accomuna ai matti, ai devianti, agli attori e in genere ai reietti. Sempre al limite della società medievale, con le sue rigide gerarchie, è l’elemento che le sovverte e le destabilizza, e al tempo stesso ribadisce per via negativa la solidità della struttura sociale.

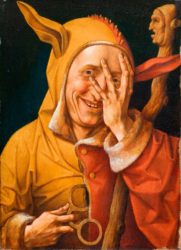

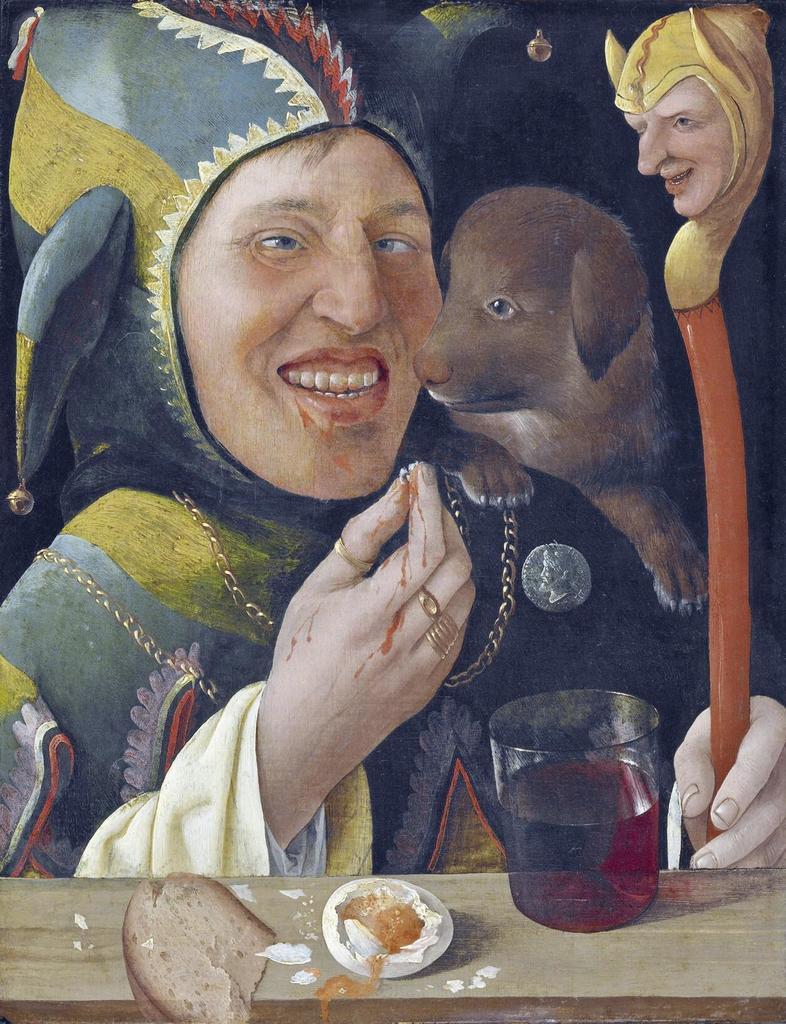

Maestro del 1537, Ritratto di folle che guarda attraverso le dita, 1548 circa, Anversa, The Phoebus Foundation

La figura dello stolto che non riconosce Dio troverà una inquietante incarnazione, che riaffiora anche nei codici miniati. Nella scena del giudizio di Gesù di fronte a Ponzio Pilato, a riecheggiare il Salmo 52, tra gli ebrei che non riconoscono “il vero Dio” compare anche l’immancabile buffone.

Ben presto il folle che non riconosce Dio si sovrappone al giullare, che inizia a esibire i suoi segni distintivi: le grandi orecchie d’asino a simboleggiare l’ignoranza, oppure il “cappello dello sciocco” con le tre punte sormontate da altrettanti campanelli (il segnale che avvertiva dell’avvicinarsi di persone socialmente emarginate, come lebbrosi e prostitute), gli abiti a righe verticali, che nel Medioevo erano associate al demoniaco: anche Arlecchino e Pulcinella hanno forti legami con il regno dei morti e dunque con il diabolico. E poi il suo strumento, la cornamusa: il termine “follia” deriva dal latino follis, di origine onomatopeica, che significava “vuoto” o “mantice”.

Una questione teologica

Il fou sembra dunque nascere da una precisa tipologia di idiota, quello che non riconosce Dio, il perno che reggeva l’intero immaginario medievale. Ma alla sua origine c’è anche seconda tipologia di idiota, speculare alla prima. Nel discorso della montagna (Mt. 5,3), Gesù predica:

Beati pauperes spiritu.

Beati i poveri di spirito.

Il concetto viene approfondito ed esplicitato da san Paolo:

Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti. Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione.

(I Cor. 19-21)

Per Paolo la saggezza umana (a partire da quella dei filosofi pagani) è un’illusione. L’unica vera saggezza, la verità che ci può salvare, è quella che ci arriva da Dio. La stupidità è l’elemento che l’Onnisciente ha inserito nella creazione per ribadire che la fede trascende la ragione.

Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio.

(I Cor. 27-29)

Sant’Agostino sarà ancora più esplicito e sintetico:

Dio si conosce meglio nell’ignoranza.

(De ordine)

Tutto il sapere degli uomini è inutile e addirittura dannoso se manca la grazia della fede. Questo atteggiamento è stato incarnato nella maniera più efficace da san Francesco d’Assisi, “il giullare di Dio”, con le sue scelte in apparenza folli: denudarsi sulla piazza di Assisi, rinunciare alle ricchezze, dialogare con gli animali o con il Saladino… Avendo al tempo stesso una fede più profonda e profetica dei rappresentanti della Chiesa ufficiale.

San Francesco d’Assisi, Terzo Maestro d’Anagni, 1220-1250 circa, Parigi, Musée du Louvre

In una dimensione teologica, il fool è dunque una figura ambigua. L’ignoranza può farne un santo o un dannato. O forse è insieme santo e dannato. E’ anche il paradosso che ispira Marsilio Ficino quando riflette sulla “dotta ignoranza”, quando fonda la nostra possibilità di conoscenza sul rapporto fra noto e ignoto, nell’Apologia doctae ignorantiae (1449).

Anche se spesso i sapienti non sono consapevoli dei limiti del loro sapere. La satira sulla stupidità degli intellettuali è più antica della nascita del fool. Basti pensare al riso della donna di Tracia di fronte alla goffaggine di Talete o alla leggenda dell’anziano Aristotele che si faceva cavalcare da Fillide: la cortigiana che sottometteva il più grande dei filosofi era motivo d’ispirazione per gli artisti medievali.

Aquamanile: Aristotele e Fillide, 1380 circa, New York, Metropolitan Museum of Art

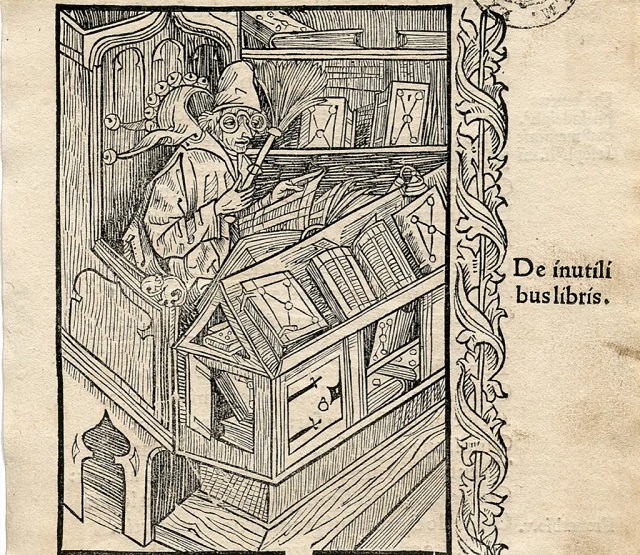

E si sa che anche lo studio eccessivo può condurre alla follia e trasformare il più dotto in un fool: è la strada che porta all’invenzione di Don Chisciotte, la cui follia utopica è ispirata dalla lettura ossessiva dei romanzi cavallereschi.

De inutilibus libris, tavola da Stultifera navis di Sebastian Brandt, Basilea, 1497

Marx Reichlich, Giullare, 1519-20 circa, New Haven, Yale University Art Gallery (ph. Yale University Art Gallery, New Haven)

Una questione teatrale

Il Medioevo distingueva due tipi di fool. Quello “naturale” (in inglese fool, in tedesco natürliche Narren) è il vero matto, l’idiota, lo stolto che ci fa ridere per le sue follie e stupidaggini, sia perché le dice sia perché le fa. E’ il mostro, il deforme, lo sfigurato.

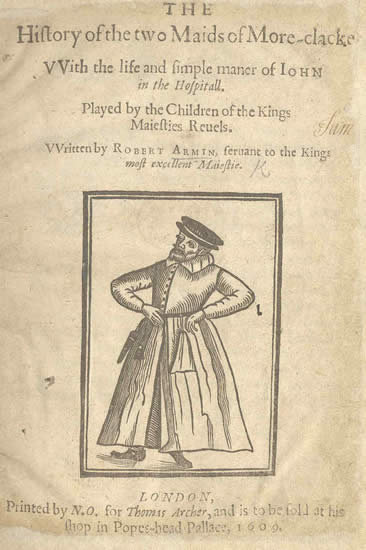

Invece il fool “artificiale” (in inglese jester, in tedesco Schalksnarren) è l’attore che ha imparato a replicare la stupidità o la follia per divertire il pubblico.

Perché nel frattempo il fool ha incontrato lo spettacolo, o forse sono i guitti che ne hanno intuito lo straordinario potenziale. Giullari, santimbanchi, menestrelli, giocolieri e acrobati imparano a intrattenere e divertire utilizzando il punto di vista eccentrico del fool.

Sono all’origine della genealogia del clown.

Peraltro sulla scena della commedia da sempre si confrontano il servo sciocco e quello astuto, Arlecchino e Brighella. E la cultura popolare ha il proprio eroe nel finto tonto: Bertoldo è il popolano astuto che si finge sciocco per resistere alle angherie dei potenti e diventa giocoliere e buffone alla corte del re longobardo Alboino.

Robert Armin, il fool preferito da William Shakespeare, The History of the two Maids of More-Clacke, 1609, Londra, British Library

Una questione shakespeariana

A dare un’illuminante profondità poetica e filosofica alla figura del fool è stato William Shakespeare. I citatissimi versi del Macbeth lo usano come chiave per interpretare il destino umano:

Life’s but a walking shadow; a poor player,

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more: it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

La vita non è che un’ombra che cammina, un povero attore che si pavoneggia e si agita su un palcoscenico per il tempo a lui assegnato, e poi nulla più s’ode: è un racconto narrato da un idiota, pieno di rumori e strepiti che non significano nulla.

Nella sua compagnia, Shakespeare ha potuto contare su due straordinari interpreti di questa figura: fino al 1598 William Kemp, e poi Robert Armin, al quale il drammaturgo affidò il ruolo di Touchstone in Come vi piace, quello di Feste nella Notte dei re e soprattutto il suo più celebre fool, quello che accompagna Re Lear nella sua discesa nell’abisso della follia e che scompare dal testo senza lasciare traccia a metà del terzo atto.

Nella geniale regia di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro, il Fool e la figlia minore di Lear, Cordelia, erano intepretate dalla stessa attrice, Ottavia Piccolo.

Nei miei primi appunti c’è un’indicazione del tutto intuitiva: Fool-Cordelia. Quando sparisce Cordelia appare il Fool, quando il Fool sparisce riappare Cordelia.

L’intuizione registica iniziale apre una serie di interrogativi, anche a partire dalla scomparsa del personaggio del Fool dopo i primi tre atti della tragedia.

Il Fool è la “persistenza” di un bene che è stato cacciato via.

C’è nel legame Fool-Lear una tenacia profonda e inesprimibile di affetti, di complicità e anche di “tenerezza”, a un certo punto. E poiché il “bene” – per noi – era quello di Cordelia cacciata, come per altro verso quello di Kent cacciato anch’esso, ecco che il Fool “tiene luogo” di questo bene in altro modo. È il bene rimasto, il rapporto “umano” rimasto e che rimarrà. Appunto la persistenza. (…)

Non c’è posto per il Fool dopo la “pazzia” di Lear. E non erra chi dice che il Fool sparisce quando ha portato Lear alla pazzia. Il suo ruolo finisce lì. Non solo, però.

Il fatto è che il Fool serve a Lear “solo” in fase negativa del personaggio Lear, come commento alla sua negatività. Non può servire quando il personaggio Lear riemerge dal buio ed è nuovo, cioè opposto a quello che fu. In questo caso il Fool dovrebbe diventare l’opposto anche lui di quello che fu. Un Fool che, “come prima”, commenta e irride e parla e canta e spiega, per enigmi e giochi, non più “la follia” di Lear, l’errore di Lear, il disumano di Lear, ma il suo umano, la sua saggezza conquistata, il suo amore ritrovato?

(Giorgio Strehler, dagli appunti di regia, 1972 – Archivio Piccolo Teatro di Milano; ora in Giorgio Strehler, Shakespeare Goldoni Brecht, a cura di Giovanni Soresi, Milano, Il Saggiatore, 2022)

Re Lear (1972): Tino Carraro e Ottavia Piccolo

Una questione politica

Uno degli attributi del fool è la marotte, un bastone in cima al quale è scolpita o infissa una testa. E’ il doppio parodistico dello scettro, simbolo del potere del sovrano. I potenti del Medioevo e del Rinascimento amavano la compagnia dei buffoni, sia naturali sia artificiali, anche se i confini tra gli uni e gli altri sono inevitabilmente sfumati. Ad alcune regine era concessa la compagnia di una “sotte“, una sciocca, la versione femminile del giullare: Noetgen per Margherita d’Austria, Elisabeth per Anna d’Ungheria…

Enrico VIII e la sua famiglia, 1545 circa: all’estrema destra il buffone Will Somers; è stato ipotizzato che la donna all’estrema sinistra sia la sua collega Jane Foole.

Il giullare di corte poteva dire impunemente verità che sarebbero costate la vita a qualunque altro suddito, per quanto potente. Il volubile Enrico VIII ha cambiato sei mogli e messo a morte diversi cortigiani, ma per oltre vent’anni è rimasto fedele al suo buffone, l’impertinente Will Somers, che poi è passato al servizio di Edoardo VI e di Maria Stuarda. Jehan Ancemall, il buffone del re di Francia Giovanni II il Buono, restò accanto al sovrano anche nei quattro anni della sua prigionia; quando il suo padrone morì, passo al servizio del suo successore, Carlo V.

Konrad Seusonhofer, Maschera di ferro per il Fool di Enrico VIII d’Inghilterra, 1511-1514 circa, Leeds, Royal Armouries

Anche il duca di Ferrara ebbe a corte un celebre buffone, Gonella, protagonista di diverse novelle. La sua posa nel ritratto attribuito a Jean Fouquet riprende quella dell’Ecce Homo, il Cristo flagellato e incatenato nel palazzo di Pilato.

Jean Fouquet (attribuito a), Ritratto del buffone Gonella, 1447-1450, Vienna, Kunsthistorisches Museum

La coppia composta dal sovrano e dal suo buffone era così radicata nella mentalità medievale che se ne inventavano uno anche quando non c’era: al saggio re Salomone accoppiarono un giullare di nome Marcolfo, tanto astuto e divertente quanto il re era saggio e carismatico.

Del sovrano il giullare era insieme il compagno e il doppio parodistico e grottesco. Ma il loro legame è ancora più profondo e sottile. In antico norvegese ”amlodhi” vuol dire più o meno “deficiente”: non è un caso che nella tragedia di Shakespeare – quando “il mondo è fuori sesto” – il principe Amleto simuli la follia. Romeo Castellucci ha preso l’etimologia alla lettera, in una provocatoria messinscena di Amleto per la Societas Raffaello Sanzio (1992): in scena solo il protagonista, ridotto a una dimensione sadico-anale, regressiva ed escrementizia, in una scena ingombra di cavi elettrici e luci al neon in forma di croce, di batterie da automobile e di oggetti di scarto, unico arredo una brandina metallica (che rimanda al “Morire, dormire” amletico).

Socìetas Raffaello Sanzio, Amleto. La veemente esteriorità della morte di un mollusco (1994)

L’attore è ridotto a pura presenza fisica: urla, si dimena, si percuote, urina in faccia al pubblico, compie gesti masturbatori, gioca con un orsacchiotto di peluche. Ansima, tra scoppi di petardi e colpi di pistola. Emette solo mugolii, mugghi, lamenti e brandelli di frasi. Scrive qualche parola sul muro, e poi la cancella: “I’M ABORTO” si riduce per esempio a un’unica lettera, “A”. Fino all’ultima regressione, quando Amleto seduto sul vasino defeca per poi imbrattarsi il viso e il muro con le feci, fino a immobilizzarsi alla fine nella posizione fetale (quella in cui fu trovato il cadavere di Antonin Artaud).

La genealogia dei “principi folli” conduce fino all’invenzione del principe Myškin, il protagonista dell’Idiota di Fëdor Dostoevskij.

Nel corso della storia sono diverse le figure di sovrani folli come Carlo VI di Francia o Giovanna di Castiglia: come il biblico re Saul, hanno turbato e affascinato i loro sudditi, rendendo evidente il vincolo assurdo tra potere e follia.

Una questione d’amore

La figura del fool è spesso associata alla follia d’amore, che annebbia la ragione e ci rende stupida preda del nostro istinto. Accade al più valoroso paladino di Francia, Orlando, quando perde il senno per amore della bella Angelica. E può accadere a ciascuno (e a ciascuna) di noi. L’iconografia medievale popola quadri, arazzi, incisioni con giardini dove si praticano il corteggiamento e la seduzione: tra quelle delizie il buffone non può mancare, per divertire ma soprattutto per ricordare che l’amore è perdita di sé e dunque follia.

Festa campestre alla Corte di Bognogna, 1550 circa, da un orginale dei primi del XV secolo, Versailles, Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon: il fool compare in basso a destra, in un abito rosso

Anche in amore, il gioco può farsi più complesso e sottile: per avvicinare l’amata Isotta alla corte di re Marco, Tristano simula di esser un folle.

Una questione sociale

Ma che succede quanto non sono solo il sovrano o gli innamorati a impazzire? Che succede quanto un intero popolo cade vittima della follia?

Con il Carnevale e la sua sistematica inversione di ruoli e gerarchie, il Medioevo aveva istituzionalizzato la follia collettiva. Nella settimana che precede la Quaresima, le sue penitenze e i suoi digiuni, le rigide gerarchie e norme sociali venivano temporaneamente sovvertite. Il fool veniva proclamato Re del Carnevale, come capita al “mostro” Quasimodo nel Gobbo di Notre Dame.

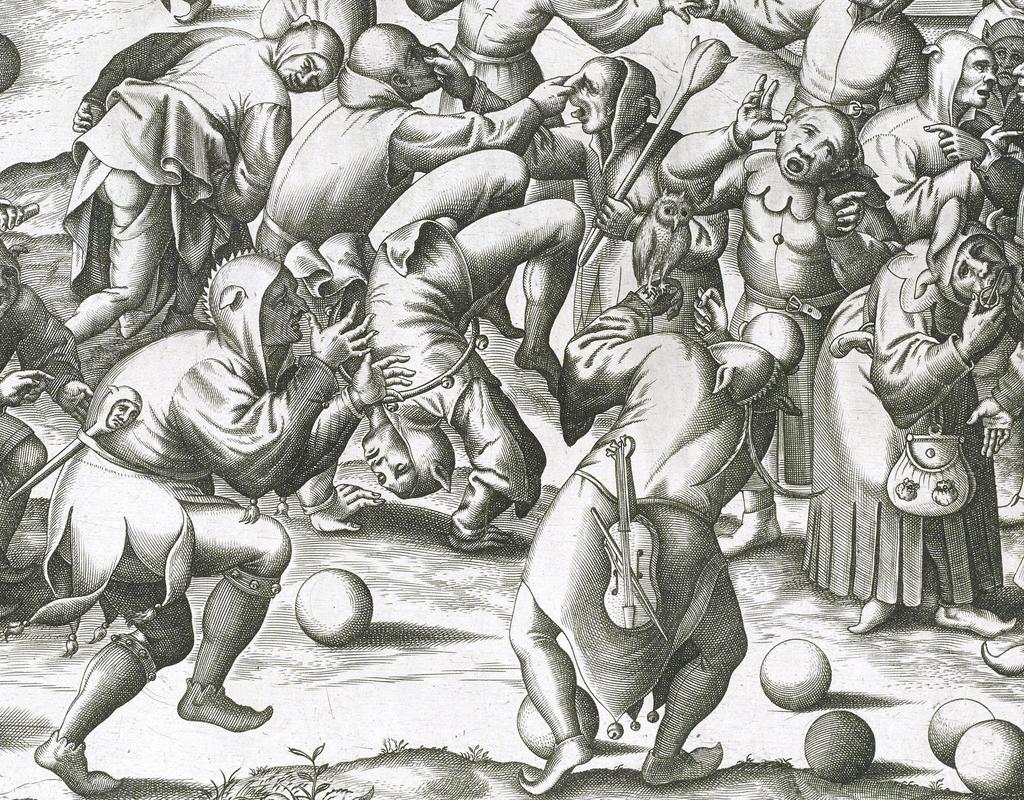

Scuola di Hieronymus Bosch, Il combattimento di Carnevale e Quaresima, 1540-50 circa, Anversa, Museo Mayer van den Bergh (ph. Musée Mayer van den Bergh – M. Wuyts e L. De Peuter)

Il Medioevo il fool era ovunque. Sfilava nei cortei e nelle processioni e naturalmente era utilizzato nella satira politica e religiosa per ridicolizzare gli avversari. Come un brand, decorava oggetti d’uso comune, piatti e stoviglie, lavamani e portasciugamani, ma anche strumenti di lavoro.

Arnt van Tricht, Porta asciugamani: folle che abbraccia una donna, 1535 circa, Clèves, Museum Kurhaus Kleve (ph. A. Gossens)

Si immaginavano città e paesi interamente popolati dal folli. Alla fine del XV secolo Das Narrenschift (1494) di Sebastian Brant è uno primi best seller a stampa, anche grazie alle illustrazioni di Albrecht Dürer. Il poema è la feroce satira di un’epoca travolta da profonde trasformazioni: segue l’avventura di una nave con un equipaggio composto esclusivamente da folli che salpa verso il Paese dei Matti, Narragonia (non vengono esiliati o espulsi, ma partono di loro volontà).

Un secolo Tommaso Moro tesserà con sottile ironia il suo Elogio della follia (1511-1515), protagonista Stultitia, una donna con un cappello da giullare, che esalta le virtù della stupidità e della follia, di cui è l’incarnazione.

Il tramonto del fool?

Con il Rinascimento e l’Illuminismo, il fool, che nella società medievale aveva un ruolo così importante, sembra quasi scomparire. Nel Medioevo, con la sua eccentricità, offriva uno specchio alla società: in alternativa alla marotte, poteva brandire uno specchio nel quale il sovrano o l’intera società potevano e dovevano riconoscersi. Al tempo stesso, era portatore di pulsioni oscure, potenzialmente sovversive. Era talmente affascinate da invadere l’intera società (anche se alle esplosioni di follia collettiva, come ha insegnato Piero Camporesi nel Paese della fame, contribuivano la povertà estrema e le intossicazioni alimentari).

Pieter van der Heyden, da Pieter Bruegel il Vecchio, La festa dei folli (particolare), 1559 circa, Parigi Bibliothèque nationale de France (ph. BnF)

Quando la razionalità diventa l’unica misura e strumento di governo del mondo, il fool viene progressivamente espulso dall’immaginario. Resta qualche traccia, per esempio nel jolly dei mazzi di carte. Ma non è più il protagonista: come insegna Michel Foucault nella Storia della follia nell’età classica, i matti, i folli, vengono rinchiusi nei manicomi e diventano invisibili. Mentre gli stupidi, come dimostra Carlo Maria Cipolla in Le leggi fondamentali stupidità umana, si disperdono in tutte le classi e in tutti gli ambienti sociali: non sono più immediatamente riconoscibili e possiamo smascherarli solo per i danni che causano, quando è troppo tardi.

La mostra del Louvre suggerisce che il fool riprenda vitalità con l’avvento del romanticismo, quando le certezze illuministiche iniziano ad incrinarsi e il sentimento rivendica la sua potenza sovversiva. Victor Hugo sceglie come eroi Quasimodo, il deforme campanaro della cattedrale che viene proclamato Re del Carnevale nel romanzo Notre Dame de Paris, e Triboulet nel dramma Le roi s’amuse, che Giuseppe Verdi metterà in musica nel Rigoletto, cambiando il nome del protagonista. Con il romanticismo il fool esce dal dominio del comico e della derisione, per diventare una figura tragica.

Ma ormai lo abbiamo capito. Il fool non è più l’Altro, il fool siamo noi, goffi e ridicoli.

Una questione contemporanea

Il buffone che sale al potere è una delle figure chiave della politica tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. Comici come Coluche in Francia o Beppe Grillo in Italia hanno raccolto straordinari anche se effimeri successi. Molti leader politici, da Ronald Reagan a Silvio Berlusconi, da Boris Johnson a Donald Trump, hanno alcuni tratti del buffone.

Il buffone che sale al potere è una delle figure chiave della politica tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. Comici come Coluche in Francia o Beppe Grillo in Italia hanno raccolto straordinari anche se effimeri successi. Molti leader politici, da Ronald Reagan a Silvio Berlusconi, da Boris Johnson a Donald Trump, hanno alcuni tratti del buffone.

Sulla loro scia, nell’analisi del politologo Christian Salmon, si sono accodati natural fools come il brasiliano Bolsonaro, il filippino Duterte, l’ungherese Orban e l’indiano Modi, nonché l’italiano Matteo Salvini. Per non parlare di Velemir Zelensky, jester diventato presidente dell’Ucraina grazie anche al suo successo come protagonista della serie televisiva Servitore del popolo.

Quando gli hanno fatto vedere un video con le affermazioni più controverse di Bolsonaro, uno studente ha risposto che era “cool, perché è un mito, perché fa ridere, perché dice quello che pensa”.

Nel Medioevo ci si immaginava che circolassero maghi e streghe in grado di estrarre dal cervello dei matti la “pietra della follia”. Ma si sapeva benissimo che non è possibile (e forse nemmeno giusto) estirpare la follia e la stupidità umana, che forse sono un dono di Dio: dare al fool un ruolo sociale, filosofico e poetico significava inchinarsi a questa verità, accettare il dono divino e provare a gestirlo nella maniera più efficace.

Hieronymus Bosch, L’escissione della pietra della follia, 1501-1505, Madrid, Museo Nacional del Prado

Bibliografia

Élisabeth Antoine-König e Pierre-Yves Le Pogam (a cura di), Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques, catalogo della mostra, Musée du Louvre | Gallimard, 2024.

Michail Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, 2001.

Piero Camporesi, La maschera di Bertoldo: G.C. Croce e la letteratura carnevalesca, Einaudi, 1976, e Garzanti, 1993;

# Il paese della fame, Il Mulino, 1978 e 1985, e Garzanti, 2000;

# Il pane selvaggio, Il Mulino, 1980, e Garzanti, 2004.

Carlo Maria Cipolla, Allegro ma non troppo con Le leggi fondamentali della stupidità umana, Il Mulino, 1988.

Giulio Cesare Croce, Le astuzie di Bertoldo e le semplicità di Bertoldino, a cura di Piero Camporesi, Einaudi, 1978, e Garzanti, 1993.

Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, 2011.

Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, 2011.

Carlo Ginzburg, Jean Fouquet. Ritratto del buffone Gonella, Franco Cosimo Panini, 1996.

Roberta Mullini, Il fool in Shakespeare, Bulzoni, 1997.

Oliviero Ponte di Pino, Chi non legge questo libro è un imbecille. I misteri della stupidità in 565 citazioni, Garzanti, 1999;

# Comico & politico. Beppe Grillo e la crisi della democrazia, Raffaello Cortina Editore, 2014.

Christian Salmon, La tyrannie des bouffons: Sur le pouvoir grotesque, Éditions Les Liens qui libèrent, 2020 (vedi anche Christian Salmon / Trump, Johnson, Bolsonaro: la tirannia dei buffoni).

Giorgio Strehler, Inscenare Shakespeare, Bulzoni, 1992;

# Shakespeare Goldoni Brecht, a cura di Giovanni Soresi, Milano, Il Saggiatore, 2022.

Tag: Amleto (15), Giorgio Strehler (18), Romeo Castellucci (30), William Shakespeare (50)