Oltre lo spettacolo, nel cuore oscuro del teatro

A proposito di Jerzy Grotowski. Il superamento della rappresentazione di Marco De Marinis

Il 9 maggio 2023 si è tenuto in Bolzano29, a Milano, l’incontro Jerzy Grotowski | Oltre la rappresentazione, in occasione della pubblicazione del volume Jerzy Grotowski. Il superamento della rappresentazione (Editoria&Spettacolo, 2023).

Con l’autore Marco De Marinis ne hanno discusso Simone Faloppa, Raúl Iaiza e Oliviero Ponte di Pino, con un intervento in diretta da Buenos Aires di Estela Castronuovo (il video dell’incontro è disponibile sul canale YouTube di Ateatro).

Nell’occasione Raúl Iaiza ha scritto questa lettera aperta a Marco De Marinis.

Milano, 21 aprile 2023

Marco caro,

ognuno incontra chi incontra in un dato momento. Anche il tuo libro arriva in un dato, preciso momento. E a me tocca la fortuna d’imparare, poiché sei in tutto e per tutto fratello maggiore.

Ho deciso di scrivere non perché vado a curare questa presentazione del tuo libro insieme a Oliviero, il quale m’incoraggia a glossare e osare. Rivedendo le mie note sul tuo libro capisco che voglio scrivere perché il tuo libro desta e apre lo sguardo. E in queste vedute s’intrecciano risvegli, nutrimenti, stimoli.

Poi ci incontreremo – abbiamo dei cantieri da curare insieme – e ne parleremo. Fratello maggiore sei, quindi vorrei ascoltarti. Mi dirai, di quel che tu stesso scateni, cosa potrà andare a parare e dove. Sono pur sempre un artigianello e tu ben sai che è roba da artigianelli apparire qua e là un po’ presuntuosi. Abituati al saltello a fiato lungo noi si scrive risultando – quando va bene! – falsi accordi. Forse perché ci capita di confondere risonanza con consonanza? Credo di sì. Lasciamo anche questo spunto all’orizzonte.

Poi ci incontreremo – abbiamo dei cantieri da curare insieme – e ne parleremo. Fratello maggiore sei, quindi vorrei ascoltarti. Mi dirai, di quel che tu stesso scateni, cosa potrà andare a parare e dove. Sono pur sempre un artigianello e tu ben sai che è roba da artigianelli apparire qua e là un po’ presuntuosi. Abituati al saltello a fiato lungo noi si scrive risultando – quando va bene! – falsi accordi. Forse perché ci capita di confondere risonanza con consonanza? Credo di sì. Lasciamo anche questo spunto all’orizzonte.

All’atto pratico riverserò spunti in bacheca e abbozzerò digressioni e inquietudini a ruota libera, dai miei richiami a matita sulle pagine di questo tuo ben nato e benvenuto Jerzy Grotowski/Il superamento della rappresentazione.

Introduzione

Iniziare con il personale concreto – non il personale sognante – è la prima perla del tuo libro. E poi è piccolo, sta in tasca ma apre estensioni. O meglio, vedute. Perché essendo rispetto agli accadimenti un libro “con il senno di poi”, osa la visione ampia, a volo d’uccello. È bella e significativa questa forma di rivedere argomenti che sembravano sufficientemente indagati. A volo d’uccello, anzi, a corvo; che si fa richiamare dai paesaggi dove è rimasta qualche distesa non ancora del tutto esplorata.

Il personale concreto dicevo, prima di campeggiare in volo sulle mappe di Grotowski, sulle possibili mappe di alcuni precisi snodi. Cosa intendo, tra personale concreto e personale sognante? Il personale sognante è consuetudine quando si parla di sé in rapporto ad un gigante. Non è errato, ha i suoi perché. Nel bene e nel meno bene. Ma tu scegli il quando, il cosa, per quel che sono, cioè la traccia dell’impressione appena: quando ho sentito il nome per la prima volta, come mai, quando l’ho visto e cosa abbiamo fatto, quando non l’ho più visto. Tutta l’arcata, senza arredi. Quel che raccontato sembra poco rilevante, ma che nel vissuto è l’esatto contrario. Siamo vicini ai territori dell’essenza, “che sembra poca cosa”? Direi di sì. Perché trovo importante che uno studioso come te inizi così, aprendo le mani. Mi piace pensare che pure tu incontri questo Grotowski in un dato preciso momento di te, e quindi incontri questo te stesso. L’Introduzione, questo camminare da uccello, a saltelli leggeri prima di prendere il volo.

Raúl Iaiza durante l’incontro Jerzy Grotowski | Oltre la rappresentazione (Bolzano29, Milano, 9 maggio 2023) (ph. Alessandro Villa)

Mi sorprendono le sintesi, limpide. Non sono frutto del senno di poi, ma del senno del volo. Semmai in reciprocità. Non stanno a “confondere”, vedendo all’ingrosso, ma servono alla veduta in volo necessaria per poter scendere opportunamente nel dettaglio. Non dall’alto, ma in volo. È ben diverso, molto diverso. Per esempio, l’accostamento in quanto anelli della catena, tra Apokalypsis e Action. La classica “ovvietà” che apparentemente tutti sanno, ma che essendo scivolosa, si nomina a stento. Tu accosti concretamente anelli consonanti e in contrappunto perché, come nell’iconografia -che è insieme di mappature anche essa- le vedute sono diverse a distanze diverse. Non per ancorare il concetto, ma per comprendere praticamente la sua natura dinamica.

Ecco, le tue sintesi, limpide, sin dall’Introduzione. E poi ci metterai, nei saggi a venire, il valore aggiunto di lasciare ogni percorso verso un oltre. Proprio in ogni tua Conclusione, paradossalmente, lasci tutto aperto, sempre. Al oltre, al quindi.

Ci metto pure io il personale, perché lo smuovi tu. Ero a Bologna nel 1997, ma ero folla, meno di un sedicente fratello minore. Ricordo tutto, la proiezione di Akropolis al Teatro Ridotto, e lui dietro la scrivania con la sua Cocca-Cola in lattina, in giacca e cravatta d’ordinanza. Le domande dopo, le risposte. La proiezione di Dowstairs Action, acqua forte incisa nello sguardo di uno che arrabatta teatro da soli tre anni. Da Akropolis a Downstairs Action.

Il frammento dell’intervista per “Libération” del 1995 mi rimbalza all’incontro di Taormina, di Grotowski e Brook, moderato da Geroges Banu. Che ho, guarda caso, ritrovato da poco. Ci sono delle consonanze, dei richiami quando Grotowski si vede come Aramis nel doppio intreccio dei suoi tempi, dal teatro al rituale e dal rituale al teatro. Quell”Annesso’ nell’edizione italiana di Insieme a Grotowski di Peter Brook, ben farebbe da corollario alla tua Introduzione. Penso a quel fil ruoge nel tempo con Marc Fumaroli. E infatti tu ne tieni conto. Già dalla prima grande intervista del 1969 – Ordine esterno, intimità interna – fa quasi filone a sé. Quello delle grandi amicizie, appunto. Ecco, Grotowski parla con Fumaroli come parla con Marianne Ahrne, con un livello di linguaggio pieno di risonanze per tutti noi, sempre.

Marco De Marinis, Il teatro del’altro

Le risonanze. Sin dall’Introduzione credo che con questo libro vai a chiudere il cerchio aperto nel tuo Teatro dell’altro. Più volte attraverso i tuoi saggi ho rievocato e ritrovato la stessa fonte di rimando. Ed è bello e utile come questi due libri si parlano a distanza pure tra loro. Cioè, il salto di linguaggio nella catena di cui fanno parte.

Parti da una doverosa rimessa a fuoco, in piena attualità, ahimè. Un filo spezzato che oltrepassa la dimensione del Novecento. “Qualcosa era stato spezzato in profondità” diceva Grotowski a Marianne Ahrne, nel 1992. E tu completi con Primo Levi. Solo con Ludwik Flaszen avevo appreso l’importanza e la pertinenza non solo teatrale del loro lavoro teatrale, creativo sì, ma ben radicato politicamente, in diversi spettacoli del Teatr Laboratorium. Ma è difficile dirlo, perché già ‘politico’ andrebbe precisato nella sua sfumatura profonda. In più direi che la voce di Primo Levi, appunto, per noi, ha sempre nobilitato il senso, il pensiero, l’attenzione in maniera così umana e vera, che mi vien da pensare che siamo in qualche modo molto fortunati in Italia, ad avere con noi quella voce che sottende e risuona. Tuttora è onnipresente la domanda “Chi ha diritto a parlarne?”, eccome. Adesso mi ricordo di quell’appendice di Levi, quando risponde alle lettere dei tedeschi, anni dopo.

Quando riappare con Claude Lanzmann e dintorni, da artigianello mi dico e penso e riaffermo: d’accordo, ma la distinzione tra memoria viva e memoria iconica è primaria! È anzi determinante, entrando nel merito della sfida artistica di Akropolis e del suo monito. Da Szajna, che è anche il grafico della locandina ‘marchiata’ a xilografia, e nel training con gli zoccoli e i tubi negli spazzi a corridoi stretti e irregolari, al “beffarsi dolorosamente dell’idealismo” con il quale probabilmente più di uno spettatore si è trovato a fare i conti e chissà quanti altri riverberi e conseguenze a catena.

Jerzy Grotowski, Akropolis (ph. Muzeum Slaskiego)

Tutto questo riguarda per me un approfondimento sulla sfida artistica nel tempo e vista su due piani del processo di Akropolis: la ricerca e la composizione dell’ensemble e la evoluzione attraverso le repliche con gli spettatori. E cioè la singolarità del dover elaborare diverse versioni lungo un’arcata di cinque anni – quei precisi cinque anni, tra l’altro – come chiaro segno di questo doppio processo. Affinché mai possa diventare o restare memoria iconica.

Quando metti in ballo Brecht, io intravedo un nocciolo del tuo saggio, sotto forma di domanda: non potrebbe essere una somma, forse, anziché una contrapposizione? Cioè delle due visioni, brutalità-capitalismo e capitalismo-brutalità. Io intravedo in Grotowski un partire dalla sponda sulla brutalità come male primario, per poi, sul piano storico, approdare e con-fondersi con il capitalismo in quanto – altrettanta – banalità primaria. Vedo più la somma in Grotowski, che la contrapposizione con Brecht. Tutto a un tratto risuonano in me pagine di Ernesto Cardenal, da Oraculo sobre Managua, quando ripercorre brutalità connaturata e capitalismo connaturato:

En cuevas naciò la ciencia. Y la organizaciòn

(el mamut sòlo se cazaba con cooperaciòn)

Después mejor que criar ovejas fue quitarlas.

La guerra podìa ser una industria. Custodiar el trigo tan importante como sembrarlo.

La guerra podìa ser productiva.

Y tras domesticar los animales inventò el hombre domesticar el hombre.

No matar al enemigo: hacerlo trabajar…

La somma è arcana perché il capitalismo stesso probabilmente ha radici antropologiche ben più complesse di quel che si è soliti ammettere. Non posso evitare di riportare Raymonde Temkine, chi essendo pure testimone di privilegio di tutto il processo di Akropolis, accosta per la prima volta precisamente Grotowski-Brecht:

Se si paragonano le sue teorie (di Brecht) con quelle di Grotowski, lo scarto risulta considerevole e l’opposizione certa; se si considerano le opere, queste si rivelano estranee e non antagoniste. (…) la contrapposizione è più apparente che reale, perché Grotowski procede per via induttiva, e le sue teorie devono venire considerate come referti di esperimenti. Piuttosto che tormentare un impulso che sente fecondo, egli farà deviare il sistema, e cioè lo riesaminerà da capo a fondo. Grotowski insomma considera sempre provvisorio il sistema…

Raúl Iaiza, Marco De Marinis, Federico Faloppa e Oliviero Ponte di Pino durante l’incontro Jerzy Grotowski | Oltre la rappresentazione (Bolzano29, Milano, 9 maggio 2023) (ph. Alessandro Villa)

Ora, qui occorre una digressione nella digressione. Perché bastano queste poche righe – tratte da uno dei diversi frammenti in cui Raymonde Temkine analizza il binomio Brecht-Grotowski – per comprendere quanto sia stata ingiusta, e forse incompleta, la galassia grotowskiana teorica in Italia, non prendendo in considerazione una testimonianza e un livello di riflessione così alto in questa studiosa. La prima in occidente che testimoniò sul Teatr Laboratorium e sul lavoro di Grotowski. Eugenio Barba me la fece conoscere di persona nel 2001, a Pontedera. E poi con Ludwik se ne parlava spesso, essendo rimasta fino alla sua scomparsa sponda essenziale sulle riflessioni grotowskiane. Ci tornerò su questo, perché il suo libricino, un altro dei gioielli pubblicati da Di Donato in Italia, resta tuttora un riferimento da tenere sul tavolo di studio, su Grotowski e sul Teatr Laboratorium. Io credo che Raymonde Temkine, per quel periodo, sia un po’ come Maud Robart nella tua riflessione “sulle due Americhe”, cioè che il suo apporto, a torto, sia stato sottovalutato.

Riprendo la carreggiata. Ecco, sul piano prettamente teatrale direi che, se è vero che si può rintracciare nel passaggio Principe Costante-Apokalypsis il seme dell’Arte come Veicolo; allora è altrettanto vero che Akropolis non solo è un capolavoro teatrale tout court, ma è crocevia e unicum. Il processo dove il giovane Eugenio, assistente alla regia, cura alcune soluzioni ritmiche della composizione; il processo dove Michel Elster chiude la sua Lettera da Opole con la carrellata dei volti per Akropolis; il processo dove, rieccola, la stessa Temkine testimonia il tutto aprendo un solco teorico gravido di futuro. Un grande crocevia, insieme anche a Roland Grünberg e tanti altri, che portarono Grotowski e il Laboratorium oltre cortina di ferro.

Sul training e Akropolis

Marco De Marinis e Federico Faloppa durante l’incontro Jerzy Grotowski | Oltre la rappresentazione(Bolzano29, Milano, 9 maggio 2023) (ph. Alessandro Villa)

È giusto metterlo in evidenza, eccome, eppure credo sia necessaria una precisazione. Cioè se training è inteso in rapporto al progetto creativo per la messinscena, la risposta non è solo sì, ma è precisamente quella la matrice che si è persa nel lato buio delle generazioni post-maestri, ovvero nella ‘moda del training’. La ‘moda del training’ è un’espressione mia, nata nel progetto a Brzezinka, interamente dedicato, precisamente, al veleno-antidoto del training. In un’intera decade ho potuto toccare con mano tutta l’inerzia di questa deriva post-maestri, cioè un training al centro stesso di tutto l’approccio teatrale, un po’ a cavallo tra lavoro su di sé, un po’ un incerto passaporto al lavoro creativo, e di certo un vampiro delle migliori energie per la messa in scena. Pensa quanto ancora nel 1991, nelle lezioni torinesi – Awareness/Vacis – più e più volte Grotowski si sofferma su questa deriva, quella del training-a-sé. Nel mio piccolo, Torgeir, nel nostro lavoro sulla Fuga, mi rammentava spesso quanto fosse chiaro tutto questo per lui già nei primi anni Ottanta, quando appunto lui stesso smise di fare il training perché “era diventata una cosa a sé”. Sì, lo so, la questione è ben più complessa. Il progetto a Brzezinka si chiamò ‘Regula contra regulam’ non certo per caso. Sono anni in cui si intrecciano ricerca e composizione. In Lettera da Opole di Mike Elster – del 1963 – è chiaro e visibile quando dalle esercitazioni nello stesso spazio di Faust si finisce poi con le immagini della palestra dove si praticano gli esercizi acrobatici. Ora, io credo che la questione richieda una precisazione, perché se il training è inteso come esercitazioni nate dalle richieste creative del progetto di spettacolo, ecco che vi è una matrice chiarissima in Akropolis. Eugenio su questo – La terra di ceneri e diamanti – riporta:

Si può oggi ammirare la spregiudicatezza di Grotowski che era leale solo verso il processo creativo. Scopriva così, anche involontariamente, nuove prospettive che sapeva immediatamente esplorare senza lasciarsi frenare delle proprie teorie e preconcetti. Un esempio clamoroso fu il training. Era incominciato per risolvere dei problemi concreti di alcuni attori durante le prove di Akropolis, ma Grotowski lo lasciò sviluppare a tal punto da diventare un’attività autonoma dell’attore, non necessariamente legata al lavoro sullo spettacolo.

La questione è complessa. Se la tensione sul tema resta viva…

Il tuo punto sulla strategia verso lo spettatore è una delle tue vedute limpide, una di quelle che solo tu sai individuare, e che poi tutti vedono. Mentre sul lavoro “coreografico” io leggo le virgolette. Non credo che tu la consideri in senso tecnico. In ogni caso io non parlerei di rimando nemmeno metaforico sulla danza come segno compositivo, e neanche sul piano ritmico. Parlerei piuttosto di ‘telai in spazio’, per andare a intrecciare, nel processo, le azioni fisiche. ‘Telai in spazio’, appunto registrò memorabilmente Ouaknine per il Principe Costante. Come processo compositivo, non come composizione in termini coreografici. Un danzatore non parlerebbe mai di ‘telai’, un attore sì.

Infine, trovo illuminante per chiarezza e utilità, la sintesi articolato-grottesco verso il fuori versus essenziale verso il dentro. Ora però mi ricordo la domanda che faceva Nando aviani quando si immergeva troppo in un discorso e interrompendosi chiedeva: “Non ti sto scocciando, vero?”.

L’archetipo cristico

Anzitutto mi anticipo dicendo che la somma di questo secondo saggio con il quarto sarebbero matrice di un libro a sé. Un libro mai scritto – per pudore, per pregiudizio, per inerzia – e che forse mai si scriverà. La quantità e la qualità di riverberi sarebbe motivo di vero e proprio avventurarsi tanto teatralmente quanto teologicamente. Anche partendo dalla Sacra Rappresentazione e dal passaggio laudese, arrivando al Teatro sacro in cui scava Peter Brook nel 1968, o della messa come la vedeva Jean Genet, fino al teatro apocrifo come giustamente l’ha distinto Attisani. Perché è territorio tabù, tanto quanto manipolabile e confuso. E siccome l’intreccio con il tuo quarto saggio va da sé, ecco che mi riporti quel che nel 1963 nell’intervista che Eugenio Barba preparò per il numero primordiale di “Sipario”, e che nell’allocuzione centrale del documentario di Elster, sempre nel 1963, Grotowski stesso ripeté:

Il postulato dell’arte dell’attore deriva dal postulato della vita spirituale. Se Dio esiste, Egli può avere al nostro posto una vita spirituale. Ma se affermiamo che non esiste?

Teatralmente parlando io non parlerei di ‘emancipazione’. Mi spiego. Già dal frammento riportato tra Ferruccio Marotti e Torgeir Wethal, emerge la chiarezza del puro artigianato: è la drammaturgia dell’attore che venendo a prendere un posto rilevante nel processo creativo e compositivo dello spettacolo aggiunge un livello di complessità alla futura vita dello spettacolo stesso. Cioè compare visibile, artisticamente, il piano della doppia drammaturgia e quindi delle tensioni e dei contrappunti a essa collegati. La drammaturgia dell’attore, a doppia mandata, tra la sua individuale partitura e la composizione scenica; e la drammaturgia del regista, a sua volta a doppia mandata pure quella, tra la composizione dello spettacolo e l’itinerario dell’attenzione per lo spettatore.

Ecco, l’emancipazione. Se mi soffermo sulla nota su Julian Beck, mi vien da dire che leggo una riflessione legata più all’aspetto politico di ricaduta, che all’accadimento drammaturgico in sé. Poiché il montaggio, i punti di vista, il ritmo della composizione e tutti gli itinerari dell’attenzione accadranno nella percezione dello spettatore. Forse parlo troppo da artigianello. Ma il fatto è che a prescindere dalla ricaduta, rimando o matrice teorica, uno spettacolo che io guardo da pubblico (e penso alle adunate vere e proprie per vedere il Living Theatre) lo guarderò da pubblico a prescindere, ed è difficile che tu mi costringa a non percepirti come “personaggio”, per esempio, se ti vedo come ‘il prigioniero’ in quel contesto narrativo, nel quale sei appunto un prigioniero; io non ti vedrò come persona-che-in-sé-veicola-l’archetipo. Il “personaggio”, insomma, non sta solo in fase di processo o nel lavoro della complessità drammaturgica che dà vita a uno spettacolo; il personaggio può benissimo stare nella maniera di cogliere dello spettatore, nella sua rete narrativa e associativa. Chissà, forse, ancor meglio, che un aspetto non escluda l’altro? Non saprei, ma io una ‘emancipazione’ non riesco a vederla.

Planchon ha ragione. Già Temkine riportava paro paro la questione, da un’intervista del 1967. Certo, senza l’eventuale malizia, ma nel senso profondo della questione (“malizia vera semmai fu quella di Stravinskij… Vivaldi ha composto quattrocento volte lo stesso concerto” …). Direi che Konstanty Puzyna completa la riflessione di Roger Planchon, tra Passione e “vivisezione feroce”. Sarà che il lavoro sui Laudesi, ma soprattutto sulla para-liturgia popolare in Italia, mi ha fatto ascoltare più volte frasi come “per gli inglesi è Shakespeare il cardine teatrale, per noi italiani è la passione del Cristo”. Penso ora a Cioran, col suo trittico cristico mitologico archetipale, Polonia-Spagna-Italia.

- Władysław Skoczylas, Chrystus_Frasobliwy

- Jerzy Grotowski, Il Principe Costante: Ryszard Cieslak

Credo manchi un segno prettamente polacco, il Cristo pensante, il Cristo Frasobliwy. A CasaTea ne ho due, presi a un artigiano nella piazza del Rynek, a Wroclaw. Riportato nella famosa – archetipica a sua volta, si potrebbe dire – foto del Principe Costante, poiché il rimando iconografico era esplicito e la figura è solo polacca. Secondo me questo merita un approfondimento mirato. Poiché è squisita storia polacca. Tra l’altro, c’è un legame dei sacerdoti sterminati con Auschwitz, ovvero la raffigurazione in memoriam del Cristo Pensante per la chiesa a Danzica. Ma ci sono radici ancor più antiche, come simbolo della redenzione sociale e politica.

Apocalypsis cum Figuris a San Giacomo in Paludo, 1975

Trovo che la lettura di Apokalypsis cum Figuris come estensione al collettivo del lavoro individuale sul Principe sia centrale. La tua visione a corvo torna. Mi viene subito in mente Polvere di Maurizio Buscarino. Il suo montaggio fotografico, e la sequenza sonora originale che lo accompagna, ben si presta a fare da corollario a questa sezione del tuo saggio. Digressione nella digressione. Sempre sulla fantasia che il tuo libro diventi anche un corso, ecco che vedere il citato documentario di Elster del 1963 e questo montaggio di Buscarino del 1979 apporterebbero una chiara, chiarissima arcata nella comprensione.

Sulla considerazione di Antonio Attisani, quella della verità “dimostrata con una menzogna”, mi viene da soffermarmi su questo ardimento, alla luce però di un percorso complessivo non solo con il senno di poi. Come dici tu, è ipotesi interessante e fondata, certo. Ma rimetto avanti le mani dell’artigianello. Quel che chiamerei un passaggio di compito è funzionale artisticamente a uno spettacolo con una drammaturgia multipla. C’è la drammaturgia destinata a quel che vede lo spettatore, il quale però coglie o subisce nell’insieme e nei dettagli la drammaturgia dell’attore e le tensioni di cui sopra. Ma ho detto multipla. Perché lo spettatore polacco, poiché lo spettacolo è un progetto fortemente radicato nella realtà concreta del Teatr Laboratorium, vedeva dell’altro. La matrice drammaturgica è la riscrittura di Juliusz Słowacki su Calderón, ma la scelta deliberata su alcuni elementi dei costumi e le dinamiche sceniche connesse raccontano ben altro a un polacco. Ludwik su questo è molto esplicito, su cosa raccontava quella messinscena del Principe ai polacchi sulla loro Polonia, la Polonia ai tempi dello spettacolo.

In due parole, credo che la riflessione di Attisani sia ‘vista dall’Arte come Veicolo’. Il Principe Costante però è anche un apice teatrale della compagnia, dell’avventura artistica del Teatr Laboratorium. Il passo successivo – Apokalypsis cum Figuris – è la frontiera che include e porta l’oltre. Il Principe, quindi, va visto anche dal paese del teatro, del grande teatro del Novecento. Infatti, giustamente, tu ben concludi il capitolo con l’accento sulla portata del rischio successivo. Rischio vitale artisticamente parlando, quello di Apokalypsis. Ovvero, è giusto vedere Apokalypsis dalla sponda dell’Arte come Veicolo. Così come è giusto vedere artisticamente Il Principe Costante dalla sponda del teatro d’arte.

Jerzy Grotowski, Il Principe Costante: Ryszard Cieslak

Parentesi. Al secondo saggio, terzo capitolo, mi son chiesto, a chi è rivolto il tuo libro? E poi ho capito perché mi chiedevo questo. Perché pensato superficialmente che ha lo stile delle trascrizioni di una lezione, libri alla mano. Ma la questione non è ‘per lo studente o per lo studioso’. Il nocciolo sta nella scelta del linguaggio, questa è una delle sue nature. Mi piace molto questo linguaggio, questo ritmo: lo trovo giusto, organico rispetto al senso. Ed è una scelta organica anche nel senso del metodo: procedi a passi analitici, comparativi, analogici, e però parli, si sente il ritmo di quel che ti accade mentre metti a fuoco. Mi piace che proprio per questo genere di saggi tu ti avvalga di un livello di linguaggio vicino alla cultura dell’oralità.

Quando dici “ed è Cieslak ad avere avuto la peggio” di nuovo mi trovo, nella percezione dell’artigianello, in disappunto. Non penso che abbia avuto la peggio, almeno artisticamente. Ora mentre scrivo ben ricordo l’intervista che riporta Nando, su Cieslak promemoria, in coda L’ultima intervista di Ryszard Cieslak. Adesso non sceglierei frammenti, ma già da un po’ (anche sulla questione dell’emancipazione) mi riportavi ad alcuni passaggi delle sue risposte. Ho ben presente quelle pagine, così come quel suo Minatori, fra le pochissime cose scritte di Cieslak. Sono passaggi dove il linguaggio mi è consono. Come mi è consona la sintesi, e perdona il salto, di Thomas Richards, che riporti verso la fine (anche lì, nessuna emancipazione, né peggio o meglio che dir si voglia).

Cerco di spiegarmi. Da un punto di vista pratico e su una logica artistica, non riesco a considerare questa sfumatura. Cieslak non ‘ha la peggio’, perché la drammaturgia lo richiede e l’attore fa parte di quell’organismo artistico, tutto stratificato, dove nessuno avrebbe nemmeno ‘la meglio’, perché non si sta costruendo un metodo o un approccio metodologico, ma si sta cercando di tenere in vita una creatura artistica, prima nel concorso dei coinvolti in mezzo alla rumenta del laboratorio, e poi nell’incontro con lo spettatore.

Raúl Iaiza e Marco De Marinis (ph. Alessandro Villa)

Altro corollario filmico, dopo Elster e Buscarino. Io ho i 9′ del Principe che aveva potuto recuperare Torgeir Wethal, dove l’audio non è stato rimontato. Quelli dell’archivio della televisione norvegese (qualcuno ha scritto finlandese, e siccome ora non si sa a chi chiedere, si sa solo che vengono da una ripresa di una tv scandinava, e che non hanno montaggio di sorta).

Vi è, infine, un passaggio che credo valga la pena considerare in questa direzione, cioè dal punto di vista artistico. Il passaggio di Grotowski da regista compositore a regista levatrice. Non c’è stato, potresti subito ribadire, perché erano intrecciati e forse da sempre. È vero, tuttavia vorrei mettere in evidenza un dato concreto, che non può essere assente in sala mentre si prova, almeno direi non completamente. Nel processo di Apokalypsis cun Figuris, cioè in quel che leggiamo su quel che è stato quel processo, vi è una chiara e inseguita consapevolezza della portata del rischio, in pieno. In pieno, perché c’è la fama, la sua spinta benigna cioè il giusto riconoscimento, per il gruppo e per la scommessa creativa partita da Opole. In pieno, perché c’è una produzione che tira la corda un po’ troppo, non solo il processo, cioè la struttura che regge tre anni a fallimento e di incertezze artistiche concatenate. In pieno, perché c’è il rapporto con il prestigio pedagogico, che sin dalla prima uscita dalla Polonia ha contraddistinto il tutto. E il gruppo? Si fida e basta? Oppure aderisce al tutto o niente? Ecco, il rischio in pieno, a fronte di un abisso vero. Per me questo segna in qualche modo un passaggio e un abbandono: il regista compositore si congeda. Attisani nella tua citazione stessa parla in qualche modo di congedo “teatrale”. Per non scomodare ancora Nando Taviani, sulla ‘strategia del commiato’.

Memore di tante considerazioni in Torgeir sul rapporto cinema-teatro, come forma mentis del regista e del medium, ecco che mi risuona quando Grotowski parla di “invidia” per i registi cinematografici. Invidia figurata, perché invece si trovava davanti al “tessuto vivo” capace di qualità artistica, niente di meno. Ora il montaggio, la composizione e la qualità di quel che si chiama dettaglio, cambia e cambia completamente.

Tu dirai: e l’archetipo cristico, allora? So che la teologia si sofferma sulla doppia natura di Gesù, quella umana e quella divina. L’attributo cristico è tema tosto per chi deve frequentare passaggi teologici – Laudesi e dintorni, per me – e poiché fa parte delle accuse, o meglio, dell’interrogatorio subdolo dei sacerdoti che porterà alla condanna a morte (nei Laudesi questo è stato ripreso anche dalla para-liturgia popolare sarda, con il Passio), ecco che l’archetipo e i percorsi che sviluppi mi si riempiono di associazioni. Per forza. Tu lo porti a segno e lo declini lungo tutto il percorso della ricerca teatrale e oltre-teatrale. Ma, a future riflessioni, declinare gli aspetti teologici non sarebbe peregrino. Non sarebbe nemmeno peregrino supporre gli approfondimenti da parte di Grotowski, sulla doppia natura e l’unzione (appunto, il cristos). Insomma, fratello maggiore caro, anche qui, hai aperto un solco di terra viva, fertile, nutriente, viva.

La doppia scoperta dell’America

La doppia scoperta dell’America, per me, sarebbe stato il titolo ideale per il tuo libro. Non solo per senso e metafora, anche per il cambio di punto di vista secco. Tanto è palese quel che uno non vuol vedere, vedendo solo quello che pensa e vuole pensare! Poi si mettono i dati in fila, gli anni e la tessitura, e allora appare il disegno che ‘non avevi visto’, ma che è sempre stato lì. E torna il corvo.

Parentesi inusitata. Pensando alla presentazione del libro, oltre a quel che vado scrivendo, mi sono imbattuto in un mio cimelio di giovinezza: Apostillas al Nombre de la Rosa. Naturalmente in spagnolo. A Buenos Aires, noi che eravamo ricercatori assetati nella musica antica, cacciatori di fonti, riletture, controversie, trascrizioni, divoravamo tanti facsimili musicali quanto la Obra Abierta di Umberto Eco. El Nombre de la Rosa, per chi faceva musica medievale, fu come andare a nozze. “Tratado ante literam de semiología”, dicevamo. Ma mi sono imbattuto nelle Apostillas perché casualmente mi è riapparso nella memoria quell’excursus di Eco sul nome del suo libro. Ti immagini per il tuo libro un titolo tipo La doppia scoperta dell’America, sottotitolo Le vedute avventurose di Marino De Marchis sulla Punta della Freccia nascosta? Non è una goliardata! Perché c’è un ‘galateo’ accademico sui titoli, o no? Almeno io da lettore artigianello, per il rapporto che è venuto a crearsi accanto al lavoro in sala, questo ‘galateo’ lo leggo anche, lo percepisco e mi dice tanto. E perché tu risvegli ora lo spirito della mia giovinezza, la catena dei libri (“…si fanno libri solo su altri libri e intorno ad altri libri…”, sempre Eco) e il fascino più sulle Postille che sul romanzo, scrutando nei labirinti creativi ed eruditi inaspettati. Chiudo parentesi: il titolo del tuo libro, per me, non rende giustizia se non solo nella parola oltre. Fermi tutti! Si, lo so, tu hai scritto superamento, non oltre. Non so dirti perché – il campo semantico varia a volte da persona a persona – ma per me superamento è azione compiuta, oltre è azione in divenire. Va da sé, per me le tue vedute sono in divenire, sono vive.

Non ho pressoché niente da commentare su questo saggio sulle ‘Americhe’, ho solo da imparare e seminare. Mi viene solo in mente la stessa sorpresa e curiosità che svegliò in me Ludwik quando si arriva nel suo libro precisamente ai capitoli americani. La diaspora del gruppo, il golpe di Jaruzelski, le accoglienze e i salotti nordamericani e, soprattutto ben ricordo, gli scuotimenti degli attori nell’incontro con un mondo di costumi e atteggiamenti così agli antipodi. Ma sono risonanze mie, avvisaglie direi sulle ‘Americhe’ che tu approfondisci. Vai mettendo tutti i puntini sulle “i”, cercando e tracciando mappe, sequenze e conseguenze di un territorio accademicamente impervio.

Ricordo bene ora anche il saggio di Jan Kott Shakespeare nostro contemporaneo, perché fu uno dei miei primi libri, fortunati primi libri di studio, indimenticabile. Lo stesso interesse e sconcerto che esprimi tu, a fronte di quei percorsi della ricerca grotowskiana. Infatti in questo terzo saggio ormai si fa strada un segno chiaro: pare che, mi disse che, si dice che, tutto farebbe pensare che. Nemmeno quando hai una fonte vengono a mancare i buchi, resta pure lì il non saprei o non mi ha detto altro. Certo, siamo nel fulcro vivo della cultura dell’oralità, per quel che si fa e che rapporto ha con la parola scritta. C’è la testimonianza ad aiutomemoria, c’è la traccia che effettivamente serve a chi fa quel che sta facendo. E da qui, da questa incertezza di segni di fatto lo studioso si interroga, deve ricostruire. O costruire, piuttosto. Ed è quel che riporti tu stesso nelle conclusioni del saggio seguente, il quarto, quando riprendi la riflessione da Teatro dell’altro: è la pratica che fa da timone e bussola, l’esperienza, il fare, il lavorare nel tempo con tutto questo. Sul piano teorico si possono solo elencare i nomi, la cartografia, le premesse che emergono, qualche senno di poi, chiarimenti sparsi (che non chiariscono), punte di matasse diverse. È diverso tra “gli estremi della catena” – sull’Arte come Presentazione e l’Arte come Veicolo – e gli anelli interni, con tutta l’edera che cresce in mezzo. In questo ambito le Americhe, le Indie e i Mediterranei grotowskiani lasciano tracce, echi, mosaici da ricostruire con cocci rimasti, affreschi da restaurare su muri quasi sbriciolati e senza nemmeno la fonte del programma iconografico.

Le pratiche, gli incontri, il decondizionamento, la conoscenza in azione, tutto questo è solo appena nominabile, citabile e collegabile sulla pagina. Non sono studiabili in profondità in termini di classico linguaggio accademico. Infatti, è di casa, anche quando è prezioso, persino l’apporto contraddittorio, l’ermetismo e il confine con la poesia anche. Da artigianello mi viene da pensare che l’antropologia teatrale legata alla performance d’arte produce scrittura, in andata e ritorno, arricchente e chiarificatrice. L’antropologia teatrale sulla linea del rituale invece produce memoria esperienziale e folgoranti scie di approfondimento aperto. E il paradosso accademico più significativo, per me, è quello dell’unica cattedra a statuto scientifico ritenuta ‘Antropologia teatrale’, cioè quella concessa a Grotowski dal Collège de France. Ecco il primo uomo di teatro accettato nella casata. Così come il primo uomo di teatro a cui viene assegnato il Nobel della Letteratura è un’attore che ha costruito il suo corpus sulla cultura orale e l’affabulazione, Dario Fo. Come direbbe Cruciani: c’è da chiedersi perché.

Jerzy Grotowski e Ludwik Flaszen

Lascio un’altra traccia su questo. Ne parlai con Mario Biagini, non molto tempo fa, sulle ‘dispense di Roma’, a partire dalle lezioni tenute da Grotowski all’università su invito di Ferruccio Marotti. Diceva che in realtà fare un libro con quel materiale è pressoché impossibile e che molto probabilmente non si farà. Certo che si tratta di materiale prezioso, pieno di trace vive e utili, ma come ‘libro’ è pieno di ripetizioni, argomenti non completi, frammenti e salti. Quando ne parlai con Ludwik Flaszen, diceva chiaro e tondo di non aver mai letto una simile densità e vastità in Grotowski, nemmeno lui, il suo avvocato del diavolo. Del tutto diverso invece al materiale delle lezioni di Parigi che, non ha caso, si sono rese reperibili da tempo e nella versione inequivocabile: registrate, Livre Qui Parle.

Quale sarebbe la questione allora? Quella di prendere diciamo sul serio il perché, il perché mai. Voglio dire, non si tratta né di negligenza né di un complotto, l’intensione è quella di lasciare solo tracce, l’intensione non è quella di nascondere ma lasciare quel che si può effettivamente lasciare, niente di più. Personalmente avverto più il bisogno della riflessione in merito che del rimpianto. Se siamo sul confine, siamo sul confine.

Magari fa sorridere, ma credo aiuti, fra noi senz’altro. Nel mio piccolissimo l’ho vissuto, l’ho notato e ho dovuto farci in conti. Hai presente la mia nomea di amanuense, di scribacchino? E gli appunti delle prove all’Odin, due metri di archivi fatti a mano su quattro spettacoli, e la mia calligrafia e via di seguito. Ecco, sul programma di ricerca a partire dal Laudario di Cortona in Polonia, e soprattutto ora nella seconda stagione con i Laudesi, ecco, in due anni avrò compilato si è no dieci pagine. Ho appuntato qualcosa, stenografia di richiami, semmai scrivo alcuni dettagli musicali, o qualche procedura in sala con gli artieri, a lista della spesa. Ma poco, pochissimo a confronto del lavoro con La Madrugada e del lavoro con Eugenio. Dimentico la cosa finché qualcosa mi segnala la differenza e capisco, però poi mi sembra presto, o che ci vorrebbero pagine e pagine per un dettaglio che scritto sembra tutt’altro. Eccetera.

Ci metto pure l’ammissione di Mirella Schino nell’introduzione alla nuova edizione di Awareness/Vacis, sul livello di linguaggio scelto da Gabriele per una occasione come quella del seminario: “…è difficile accettarlo”. Qui si parla di lezioni, quasi conferenze, d’accordo, però anche di qualità dell’incontro. Hai presente come Gabriele deve descrivere l’accaduto l’ultimo giorno? O lo racconti, anche solo descrivendolo, e sembra un romanzo. O non dici nulla, accenni con pudore e correttezza, e allora è un puro enigma. Si arriva ad una qualità di tempo e di esperienza del reale con la quale la pagina dello studioso di per sé fa a pugni. Dovrebbero subentrare l’antropologia, la sociologia, la psicologia, la teologia e la filosofia. Si fa una selva.

Meno male che le tue conclusioni restano sempre aperte, lasci sempre il perché mancante.

Il territorio dell’Oltre

Il teatro è stato un’enorme avventura nella mia vita, ha condizionato il mio modo di pensare, di vedere la gente, di guardare la vita; direi che il mio linguaggio è stato formato dal teatro. Ma non ho cercato il teatro, in realtà ho sempre cercato qualcos’altro. Da giovane mi domandavo quale fosse il mestiere possibile per cercare l’altro e me stesso, per cercare una dimensione della vita che fosse radicata in ciò che è normale, organico, persino sensuale, ma che oltrepassasse tutto questo, che avesse una sorta di assialità, di asse: un’altra dimensione più alta che ci oltrepassa…

Ecco la prima risposta a Marianne Ahrne, nel 1992. E come ben si legge, siamo nel territorio dell’oltre, la mia falsa (!) parola cardine del tuo libro. Oltre, Altro. Ma non è nominata la parola religione.

Se religiosità ha relazione con un organismo ecclesiastico, io non sono religioso; se religiosità ha relazione con una credenza nella vita dopo la morte, io non sono un credente, ma se religiosità vuol dire una credenza nella vita come cosa possibile e in una resurrezione di corpi nella nostra vita attuale e che la nostra vita può essere trasformata in un qualcosa di molto puro, di molto fresco, di completamente libero, in tal caso io credo in questo.

E questa è invece l’ultima risposta a un’altra intervista, quella del 1975 di Mario Raimondo per la RAI.

Si arriva così al confratello del secondo saggio, il quarto: religiosità a-religiosità. E le mie digressioni si muovono nello spazio fra queste due citazioni.

Ora dovrei riportare pure la citazione del ’63, sul secondo saggio. Senza trascrivere l’ho già fatto, poiché la eco torna. È giusto e chiaro appoggiarsi a quel libro, Essere un uomo totale, ovvero Grotowski secondo i polacchi. Il Ludwik poi della tua citazione abbraccia tutto, senz’altro. Parole piene d’amore. Amore, è proprio quel che dice pure Eugenio in La terra di ceneri e diamanti, è esplicito. Parola tabù nel Terzo Teatro. Per un profano, quelle parole di Ludwik sarebbero giusta e opportuna introduzione: guarda, andiamo ad approcciare una persona enigmatica, straordinaria, viva nel movimento delle contraddizioni; poi ha fatto teatro, da giovane, anche questo, poi lasciò il teatro, e così via. Come nella tua prima contestualizzazione del secondo saggio, il cosmopolitismo e la radice, gli intrecci. Qui invece è quella delle teologie e cosmogonie di riferimento, con chiaro centro in quella cattolica.

Vorrei dire qualcosa sulla “culla mediterranea”. Non sono, ovviamente, persona competente. Ma rimasi a suo tempo colpito studiando gli etnomusicologi italiani sull’utilizzo, in rapporto alle para-liturgie mediterranee, dell’espressione “monoteismi abramici”. Mistici e Chassidim e Sufi s’intrecciano più volte sbilanciandosi nella cultura di “culla”. E anche l’ecumenismo in Rumi, contemporaneo di Dante, o nel califfato di Cordoba del basso medioevo. E arriviamo alla para-liturgia in Italia, che però per gli etnomusicologi ben dialoga con gli ‘equivalenti’ ebraici e islamici. Dal punto di vista dello studio approfondito questa visione di quella culla – i “monoteismi abramici” – cambia un po’, chiude l’intero percorso eurasiano-africano e, appunto, mediterraneo.

Parentesi: hai letto quell’articolo di Marcella Scopelliti, Ladri di fuoco? Su Buber-Grotowski, e non solo. Me ne sono subito ricordato, per i Chassidim, chiaro.

Tornano per me ancora gli interventi a Taormina e il commento del vecchio numero di “Sipario”, sul prosciugamento spirituale europeo, inesorabile nel clero, che ha portato al “cimitero delle tribù”. Torna la risposta di Primo Levi a Ferdinando Camon: “C’è Auschwitz, quindi non può esserci Dio”. E aggiunge Camon: “Sul dattiloscritto, a matita, ha aggiunto: Non trovo una soluzione al dilemma. La cerco, ma non la trovo”.

Un umanesimo non antropocentrico

C’è un grande intreccio fra i tuoi saggi, quindi non solo fra il secondo e questo quarto. E credo che l’anello va a chiudersi con gli apocrifi nell’ultima tappa di ricerca, e la risurrezione-in-vita, ovvero il non vivere da morti. Qui c’è uno snodo. Che peraltro hai ben messo a fuoco, e non a caso riprendi, sull’umanesimo non antropocentrico.

Gesù non è affatto ‘fondatore’ della religione della chiesa cristiana. Nemmeno per i cattolici. Costruzione del dogma e sistematica struttura clericale è tutto operare di apostoli post-Magdalena. E post-tutto, poiché i seguaci, ma le seguaci soprattutto, del rabì Gesù non stavano affatto volendo sostituire niente, ma piuttosto aprendo un varco enorme, in orizzontale e in verticale. Il potere dei sacerdoti per ordire il complotto, l’intreccio con le rivolte anti occupazione Romana e quant’altro, non sono la tematica ora, qui, e men che meno da parte mia. Ma la vulgata cattolica confonde il “simbolo Gesù” rendendolo fondatore fuso con Pietro, codificatore fuso con Paolo, guida tradita dai suoi e via di seguito. Lo dico non solo per ‘rigore teologico’, ma perché l’amico di cui parla Grotowski, lui lo coglie persino nei Vangeli canonici, stando alla lettera e non alla vulgata o all’usanza catechista. La parola delle scritture di per sé, senza il dogma, fa emergere un amico. È uomo totale che agisce quel che dice nella vita fuori dal tempio, non è pantocratore né demiurgo né portatore di capitolo di fede e struttura clericale o procedimento religioso.

Che curioso. La settimana scorsa parlavo con Piotr, attore polacco con il quale collaborai e con il quale riprenderò a lavorare, poiché si trasferisce in Italia. Di recente, facendo avanti dietro, mi è venuto trovare, reduce da un progetto a Varsavia. Mi parlava, a dir poco perplesso, di come oggi, ancora oggi e nella cosmopolita Varsavia, nel bel mezzo dell’ambito del teatro sperimentale, ancora oggi e in maniera piuttosto paranoica, si viaggia sulla manipolazione e sul pregiudizio distruttivo su Grotowski. Sempre sul para-religioso, sul religioso e sul sacrilego. Non sto a riferirti qui le baggianate. Ma, come ben s’apprende da un commento che si direbbe periferico, pare che ancora oggi si senta il bisogno di banalizzare e distruggere. Come se, dal Primate polacco Stefan Wyszyński agli acritici studiosi che analizzano senza togliersi i guanti, quasi cinquant’anni or sono, dopo Solidarność, il muro di Berlino caduto nel frattempo e la Polonia nel passaggio non traumatico alla democrazia, siamo su per giù ancora lì. Giustamente tu individui il vero punto di attrito. Eccome! Altro che tabù. Snodo di condizione umana, esasperato da una cultura clericale quantomeno manipolatoria.

Che curioso. La settimana scorsa parlavo con Piotr, attore polacco con il quale collaborai e con il quale riprenderò a lavorare, poiché si trasferisce in Italia. Di recente, facendo avanti dietro, mi è venuto trovare, reduce da un progetto a Varsavia. Mi parlava, a dir poco perplesso, di come oggi, ancora oggi e nella cosmopolita Varsavia, nel bel mezzo dell’ambito del teatro sperimentale, ancora oggi e in maniera piuttosto paranoica, si viaggia sulla manipolazione e sul pregiudizio distruttivo su Grotowski. Sempre sul para-religioso, sul religioso e sul sacrilego. Non sto a riferirti qui le baggianate. Ma, come ben s’apprende da un commento che si direbbe periferico, pare che ancora oggi si senta il bisogno di banalizzare e distruggere. Come se, dal Primate polacco Stefan Wyszyński agli acritici studiosi che analizzano senza togliersi i guanti, quasi cinquant’anni or sono, dopo Solidarność, il muro di Berlino caduto nel frattempo e la Polonia nel passaggio non traumatico alla democrazia, siamo su per giù ancora lì. Giustamente tu individui il vero punto di attrito. Eccome! Altro che tabù. Snodo di condizione umana, esasperato da una cultura clericale quantomeno manipolatoria.

Non vedo come una scoperta il ‘rituale laico’. Visto dal teatro, forse. Ma non è “innovazione” che una cosmogonia spirituale si basi sull’atto, se è rituale; o sulla fede, se è religiosa. Il ‘laico’ sta allo sguardo post-moderno sulle tematiche trascendentali, tematiche che la cultura europea da un bel pezzo ha strapazzato alla bene meglio, rimediando una zuppa di ricerca di “senso del sacro”. Perché ‘laico’ s’è fatta parola ambigua, e anche civetta. Stando alla scienza delle religioni, atto corrisponde a rituale, quanto fede corrisponde a religione. Stando al giorno d’oggi, invece, quando si usa la parola ‘rito’ nel senso delle sinonimie tematiche, non si esce dalla zuppa. Per esempio, la Messa non è affatto un Rito, è una Celebrazione che evoca un Rito. Ma fermiamoci qui. Scusa la presunzione serpeggiante. Appunto, serpeggiante!

Per quel che colgo io, il Grotowski ricercatore letteralmente “ricorda”, ri-porta alle sue corde, non scopre. Riprende, non inventa. Le vie sono, viste dal di qua della storia, sì, inusitate o sorprendenti o ricche di echi e riverberi fenomenologici, umani e artistici. La via teatrale è centrale, via teatrale in senso primario (Attisani e tanti altri, perché è il rito semmai che viene dal teatro…). Quando si va a “quel che precede le differenze”, si va appunto a quel che precede le differenze. Nando approfondiva e rovistava sul virgolettato yoga dell’attore, tu nel rituale laico. L’Arte come veicolo resta visionaria, aperta e precisa. Ma abbraccia anche il teatro comunitario e tutte le forme para teatrali d’incontro. Guarda la biforcazione, per me assolutamente organica nella apparente polarità, del post-Workcenter.

La tua citazione finale è chiara al riguardo. Da culla che chiude il cerchio a un’altra culla.

Temo che in sede di presentazione del libro, dove vige la recensione e l’accoglienza, dovrò per onestà e chiarezza dire che, per me, il tuo superamento del sottotitolo non è quello della convenzione teatrale. Il tuo superamento – il mio oltre – riguarda la spiritualità, che è tabù pure quella. E forse, sul piano della scrittura è bene che resti anche un po’ tabù, poiché è calamita diretta alla mistificazione. Ma è lì che colgo l’attenzione e le tensioni fra i saggi, quattro vedute sui superamenti. Che poi sai che io aggiungo l’Introduzione e l’Appendice. Perché anche tu cercando di comprendere il mistero dell’altro comprendi il tuo, attraverso sei saggi, non quattro.

Appendice. Fersen e Grotowski

Ovvero Fersen e quelle nostre storie in famiglia, mi verrebbe da dire. È un saggio alla pari degli altri, non solo un riportare un intervento – perché in qualche modo la morfologia del libro sembra voler dire, in coda: “…e a casa, come va?”. Ecco, è un saggio dal quale io imparo e mi incuriosisco, e soprattutto contestualizza l’intero insieme delle vedute. Ma è un saggio che lascia l’amaro in bocca. Conosco poco del contesto specifico e quindi rischio di mal interpretare. Ma la mia curiosità e interesse ben s’intrecciano alla precisione con la quale cerchi di far luce. E aggiungendo quindi “il beneficio dell’ignorante”, che a volte serve, mi permetto di dire qualcosa.

Non ho vissuto le grandi stagione del teatro italiano. Ho con me l’amicizia con Gianfranco De Bosio, non solo il suo libro. E questo dialoga con gli scritti di Strelher e il Convegno di Ivrea e la stagione dei grandi ensemble sperimentali e dell’innovazione, la raccolta delle interviste di Romolo Valli, e così via. Insomma, riesco a ben individuare – seppur in maniera generica – cosa può capitare a un ricercatore come Fersen. Leggendoti e soffermandomi sulle note, percepisco l’intreccio di un sistema che ha fatto sì che un ricercatore non abbia trovato mai lo spazio che la sua visione e la sua genuinità meritavano. In maniera secca – e col beneficio dell’ignorante, ripeto – direi ironicamente che Fersen aveva due problemi: non era abbastanza straniero e non era estroso.

Che contrappunto, come ne parla di Charcot Grotowski nelle lezioni di Awareness e come se ne parla qui. Laddove uno vede il lato malato e i segni disorganici, l’altro visiona orizzonti. Sembra il seme degli approcci diversi e diversificati che, forse, tenendo conto dei momenti della piena reciproca fermentazione, non potevano che finire nel “dialogo fra sordi”. Né più né meno che quando Beckett commenta su Grotowski, e con il senno di poi Ludwik trova contrappunti e risonanze piene di senso, e noi tutti, infatti, le troviamo pure piene di senso. O Kantor e Grotowski.

Io leggo uno snodo di solitudine, chissà, forse mal gestita. La solitudine di un ricercatore italiano e un fallimento evidente, ma non della ricerca, bensì della gestione della ricerca. Certo, per essere un ignorante la sparo grossa. Ma ti confesso che l’ambito concettuale non mi mobilità in sé, ma solo in relazione. Leggendo a distanza e a confronto la tua analisi, mi ricordo ancora una volta che la gestione artistica dell’ambito concettuale è spietata, sempre. Per esempio, se si dice levatrice è chiaro che significato e significanti sono uno sciame vivissimo, intellettualmente parlando. Ma se si declina a livello pratico, trattandosi di teatro, allora levare è un’azione concreta e quindi la differenza si dovrà pur vedere. Se persino il sottile resta invisibile e l’intero sistema percettivo disorientato, il concetto è rimasto là, nel suo mondo pensato. E in questo la ricerca deve essere legata allo statuto scientifico, anche se la scienza è morbida: soprattutto, anzi, se le categorie sono teatrali. Il vedere-quel-che-si-pensa anziché quel-che-si- vede, non fa sconti. Grotowski, credo io, su questo è generoso di esempi. Uno fra tanti, l’intervista di Schechner, 1968:

…non devi pensare al risultato. Ma, allo stesso tempo, alla fine, non puoi ignorare il risultato perché da un punto di vista oggettivo il fattore decisivo nell’arte è il risultato. In questo l’arte è immorale.

Un altro rimando per me oscillante nella lettura era la sezione di Per un teatro povero su Artaud. Non era completamente se stesso, che già fa da spartiacque di approcci tra il concetto (di partenza) e la pratica e il concetto (da arrivo) e la pratica che l’ha prodotto. Insomma, si è nel campo della filosofia, alta, ma bisogna curare coi piedi ben saldi sulla terra il rapporto artistico di quel che infiamma. Ovvero visione e procedimento.

Infine, tanti altri rimandi o risonanze o contrappunti. Dove dal malinteso si cade nel frainteso, o viceversa. La questione resta artistica, anzi: Artistica. E poi, in ogni caso non sull’“avere ragione”, perché così – quando va bene – si resta comunque nel campo filosofico e nei segreti dell’anima. Colpisce, mi colpisce persino quella quasi ultima risonanza dei mondi paralleli tra Fersen e Grotowski, sugli apocrifi. Quanto diverso è il “siate passanti” di Filippo e il suo come, in quanto snodo in questa ricerca, quanto diverso. Sì, l’anima, i segreti dell’anima. Perché la citazione che ferisce l’ignorante che scrive, quella riportata alla luce dalla figlia, il rimpianto della scrittura, della poetica, è durissimo. A contrasto con l’accaduto è durissimo. Alla lettura di studio è lapidario. E tuttavia siamo nella Italia dove senza estro o senza foraneo, serve tanta forza d’anima e non solo d’animo.

La riflessione resta aperta anche qui, Marco, anche qui hai lasciato aperto l’oltre. Il superamento. Grazie per la tessitura evidente e anche per quella nascosta. Grazie per la pazienza e per il tuo tempo. Il resto sarà vedersi e parlarne.

Un forte abbraccio,

Raúl

Il video della presentazione in Bolzano29

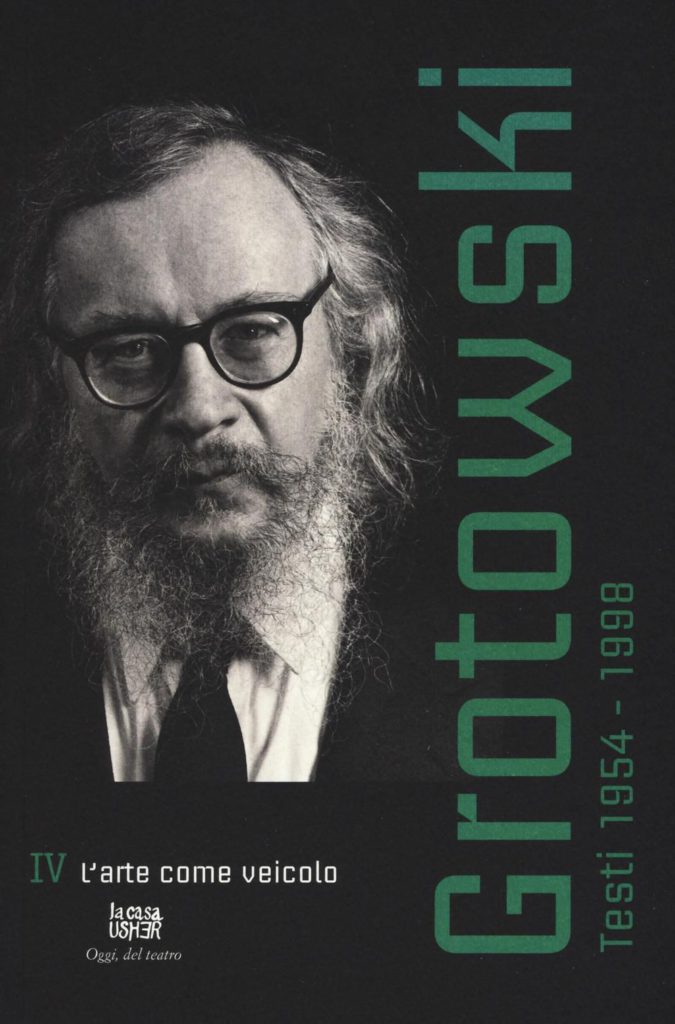

Le opere complete di Jerzy Grotowski a cura di Carla Pollastrelli

Tag: DeMarinisMarco (8), IaizaRaul (6), Jerzy Grotowski (29)