Alla ricerca dei teatri perduti | Il Teatro Sant’Erasmo a Milano

La sofisticata eleganza dell'architetto Carlo De Carli

Quando una inebriante discesa si trasforma in una sconsolante salita, la tua vita può cambiare. O quasi. A me è accaduto: era il 1940.

Andavo a scuola in bicicletta e, prendendo come punto di riferimento piazza della Scala – abitavo a pochi metri dal teatro – percorrevo via Manzoni e, dopo aver superato l’arco di Porta Nuova e piazza Cavour, infilavo via Manin: alla mia destra sentivo ruggire i leoni (oggi il Giardino Zoologico non esiste più) e, stimolato da quell’insolito odore di savana, superavo il lieve falsopiano che mi immetteva alla testa dei Bastioni di Porta Venezia: davanti a me, c’era la folle discesa che mi dava l’abbrivio per tagliare viale Vittorio Veneto, infilare via Lazzaretto e sfociare in via Settembrini. All’angolo, a sinistra, ecco via Vitruvio, ecco la mia scuola, l’Istituto Gonzaga: proprio lì, in via Vitruvio.

Carlo De Carli, Casa in via dei Giardini 7, Milano (1947-49)

Poi, e per fortuna, dovevo tornare a casa… ma quella discesa, che si sarebbe trasformata in un’affaticante salita, mi impediva di ripetere il percorso dell’andata. Cercavo alternative, e finalmente – era, come ho scritto, il 1940 – trovai la soluzione al mio problema. Uscendo dalla scuola presi a sinistra (all’andata la raggiungevo dalla destra) e, superati i grandi spazi di piazza Fiume (che adesso ha nome Repubblica), mi sono trovato davanti a via dei Giardini – una autentica scoperta. La strada era stata aperta al traffico nel 1936, non l’avevo mai vista. Era meravigliosa, soprattutto perché teneva fede al suo nome: era immersa nel verde. Un verde conquistato a caro prezzo, eliminando il parco Perego di Cremnago e il grande giardino del Palazzo Borromeo d’Adda (un’architettura che aveva affascinato Stendhal).

Nell’Ottocento, quando si voleva eliminare la strozzatura della medievale Porta Nuova per amor di rettifilo, insorsero a decine le intelligenze lombarde, guidate da Giuseppe Rovani che Dossi avrebbe voluto insignire del titolo di “guardiaportone”. Nel 1936, invece, nessuno si oppose alla furia distruttrice del Grande Sventratore che avrebbe voluto un più rettilineo percorso verso la Stazione Centrale inaugurata nel 1931. Purtroppo, in quel momento, Antonio Cederna aveva solo vent’anni e non poteva additarmi lo scempio da cui era nata quella strada; io me la godevo tutta, la bella via, fermandomi qualche volta su una panchina del piccolo giardino pubblico – un microscopico avanzo del parco Perego – che era stato ritagliato sul fianco di quel poco che rimaneva dell’antico convento degli Umiliati di Sant’Erasmo.

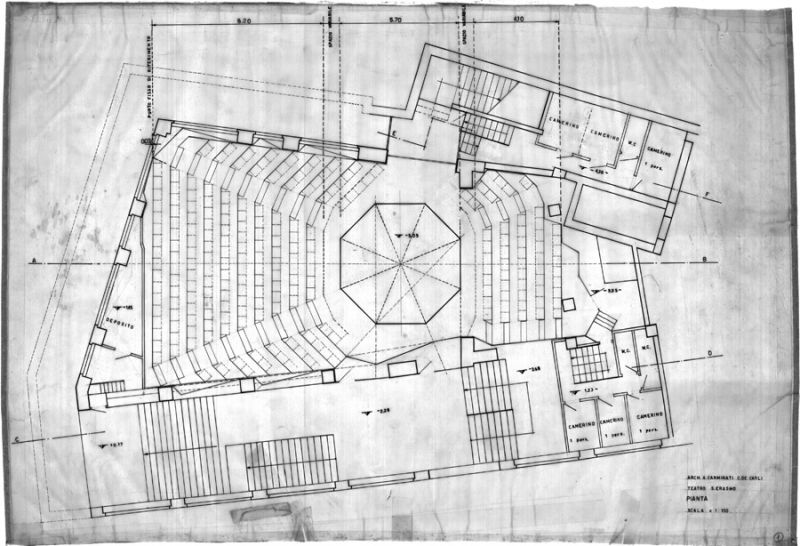

Questo troppo lungo preambolo per dire che, quando nel 1953 gli architetti Carminati e De Carli hanno cominciato a costruire un palazzo proprio nello spazio fra il giardino pubblico e gli avanzi del convento, ed è trapelata l’informazione che il De Carli nello scantinato di quel palazzo al civico 7 di via dei Giardini avrebbe inventato lo spazio per un teatro, sono entrato in uno stato di ansiosa aspettativa, che non è andata delusa.

Carlo De Carli (in collaborazione con Antonio Carminati), Teatro Sant Erasmo (1951-53)

La piccola sala, a scena centrale, con 280 posti, permetteva quella che a me sembrava una straordinaria innovazione: la constatazione che la funzione della scenografia poteva essere ridimensionata in favore di un più diretto rapporto con il corpo degli attori. Era qualcosa che non andava molto d’accordo con quello che mi appassionava al Piccolo Teatro, ma tutto sommato ne era forse una conseguenza, la riconquista del predominio assoluto della parola.

Carlo De Carli (in collaborazione con Antonio Carminati), Teatro Sant Erasmo (1951-53)

Carlo De Carli (in collaborazione con Antonio Carminati), Teatro Sant Erasmo (1951-53)

Il primo spettacolo mi è particolarmente caro: in Gallina vecchia di Augusto Novelli vidi per la prima volta in scena attori che da qualche anno ascoltavo alla radio, come Lola Braccini, Marisa Fabbri e Fausto Tommei. Ma era il luogo che mi affascinava. La forma, del tutto inconsueta (almeno per me), me lo faceva sentire come una specie di “teatro-non teatro”, qualcosa come il luogo dove riprendere il filo dei pensieri e dei sogni e dei grandi impossibili progetti che, quattordici anni prima, mi costringevano a fermarmi su una panchina del piccolo frammento del Parco Perego, rimandando di minuto in minuto il momento in cui mi sarei dovuto alzare per riprendere la via di casa. Insomma, avevo dato un’anima a quel teatro, ancor prima che nascesse; e, mentre il tempo passava, mi accorgevo che stentava a trovare, non dico un’anima, ma qualcosa come una fisionomia.

Estate 1958 al Teatro Sant’Erasmo: Amelia Zerbetto, Umberto Ceriani, Fausto Tommei, Miriam Crotti e Andreina Carli, protagonisti di Le miserie ’d Monssù Travet di Bersezio

Non posso dire di aver visto cose straordinarie al Sant’Erasmo e, svanito il fascino della novità, affiorava il problema della difficile sopravvivenza di un teatro che, potendo contare su un numero ridotto di spettatori, doveva comunque tener fede alla sua natura di raffinata eleganza. Mi rendevo conto che un teatro vive anche in sintonia con il luogo in cui si trova, e quella splendida via dei Giardini non aveva una vocazione teatrale, era solo un luogo di transito, condizionato dalla bellezza degli alberi illuminati dal sole, e col buio, coll’umidità della notte, perdeva tutto il suo fascino.

Paula Claudel, L’Annuncio a Maria al Teatro Sant’Erasmo

Ma non voglio esagerare. Forse l’allestimento dell’Annuncio a Maria, che sarebbe piaciuto a Paul Claudel sempre alla ricerca di una messa in scena il più possibile scarnificata, indicava una strada da percorrere: testi poco praticati da altri teatri, difficili da mettere in cartellone, ingiustamente dimenticati.

Gli auguri di Natale del Teatro Sant’Erasmo

Un’operazione molto selettiva, che forse non era nelle intenzioni e nelle possibilità dei primi gestori, l’attrice Lida Ferro e il regista Carlo Lari. Poi ci ho messo del mio a far crescere l’insoddisfazione: ho fatto l’errore di inventarmi, prima ancora di vederlo in scena, il testo di Nora seconda (1954), una novità di Cesare Giulio Viola, che pensavo sarebbe stata una riflessione, una reinvenzione di Casa di bambola, un “teatro con le note” per dirla con l’espressione di Lamberto Puggelli, mentre invece non era altro che un sequel, la compassionevole storia di una figlia di Nora che ripercorre all’inverso la vicenda della madre, ripiegandosi su sé stessa.

Nel 1959 è cominciata la gestione di Maner Lualdi, e il clima è molto cambiato. Il famoso macinatore di miglia nell’aria e di chilometri sulla terra ha cercato di dare una fisionomia a questo singolare teatro, presentando novità di autori molto noti anche se non particolarmente interessati al teatro, come Indro Montanelli (Il Kibbuz) e Giovanni Mosca. Quest’ultimo ha inventato una divertente variazione sul tema della Lisistrata di Aristofane, La campana delle tentazioni (1961) che si è concluso con un irresistibile can-can, una specie di ironica sfida allo spazio ridotto di quel teatro. Il tutto alternato con qualche classico come Edipo re e Otello, e con qualche intingolo divertente, come La cena delle beffe.

Nel 1959 è cominciata la gestione di Maner Lualdi, e il clima è molto cambiato. Il famoso macinatore di miglia nell’aria e di chilometri sulla terra ha cercato di dare una fisionomia a questo singolare teatro, presentando novità di autori molto noti anche se non particolarmente interessati al teatro, come Indro Montanelli (Il Kibbuz) e Giovanni Mosca. Quest’ultimo ha inventato una divertente variazione sul tema della Lisistrata di Aristofane, La campana delle tentazioni (1961) che si è concluso con un irresistibile can-can, una specie di ironica sfida allo spazio ridotto di quel teatro. Il tutto alternato con qualche classico come Edipo re e Otello, e con qualche intingolo divertente, come La cena delle beffe.

Il 5 novembre 1965 venne il momento della commozione, complice Tutto per bene di Pirandello, che sembrava scritto proprio per quel nobile scopo. Renzo Ricci, nelle vesti di Martino Lori, era totalmente immerso nel ruolo, e per una volta ha rinunciato a quei preziosismi da grande attore che il personaggio indubbiamente gli poteva suggerire.

Nel secondo atto, il dialogo fra lui e la signorina Cei, una dimessa e controllatissima Eva Magni, si è avvicinato al margine della perfezione, ed è stato il preambolo alla consegna della Targa d’oro per i cinquant’anni di carriera che Renzo Ricci ha preso dalle mani di un Gianni Santuccio che non nascondeva l’emozione. Davvero il giusto riconoscimento per quello che si era appena veduto sulla scena, e non la formalità di un predisposto cerimoniale.

Poi, il tramonto. Luciano Ramo ha proposto qualche accurata stagione di teatro milanese, un repertorio che non sembrò trovare il giusto rapporto con la sofisticata eleganza del progetto dell’architetto De Carli; poi, sul finire degli anni Sessanta, qualche commedia con Lauretta Masiero e Aldo Giuffré, quasi a simboleggiare il definitivo e totale scollamento dalla realtà.

Il servizio dell’Istituto Luce: Lauretta Masiero e Aldo Giuffrè al Sant’Erasmo con Il cavallo a vapore di Barillet e Grédy.

Nel 1969 gli ultimi spettacoli, subito dopo la demolizione. Nel 1970 lo scantinato è diventato un parcheggio custodito per automobili.

Tag: Alla ricerca dei teatri perduti (3), Marisa Fabbri (7), Milano (80)