Livelli di realtà. Per una sintassi della liveness, tra online e offline

L'intervento al convegno Teatroselfie [Autoritratto del teatro], Teatro Olimpico, Vicenza, 8 e 9 novembre 2019

Quella che segue è una rielaborazione dell’intervento al convegno Teatroselfie [Autoritratto del teatro], Odeo del Teatro Olimpico, Vicenza, 8 novembre 2019.

Realtà e finzione

Nell’orizzonte di una opposizione tra la realtà (o meglio, la nostra rappresentazione della realtà) e la rappresentazione (ovvero la finzione scenica), la funzione del dispositivo teatrale era chiara. Sia nel caso di rottura della cornice sia in quello della nidificazione delle cornici, a essere messo in discussione era il rapporto tra la realtà in cui viviamo (i fatti) e la rappresentazione (la finzione) che ne era la metafora e insieme la plasmava.

Nell’orizzonte di una opposizione tra la realtà (o meglio, la nostra rappresentazione della realtà) e la rappresentazione (ovvero la finzione scenica), la funzione del dispositivo teatrale era chiara. Sia nel caso di rottura della cornice sia in quello della nidificazione delle cornici, a essere messo in discussione era il rapporto tra la realtà in cui viviamo (i fatti) e la rappresentazione (la finzione) che ne era la metafora e insieme la plasmava.

La percezione non è un’attività passiva, la ricezione di stimoli esterni che s’inscrivono attraverso i sensi sulla lavagna della coscienza, ma un continuo processo attivo, una costante indagine che organizza e dà forma agli stimoli esterni, attraverso un processo che prevede anche prove ed errori.

Per almeno 2500 anni il teatro si è sviluppato sulla base di queste premesse, e dunque sulla dialettica tra il piano della realtà e quello della rappresentazione (fermo restando che sono sempre esistite forme di teatro non rappresentativo, a cominciare dalle forme narrative, che però rappresentano la sopravvivenza di altri dispositivi). Il “brivido” metateatrale è la conseguenza di questo gioco, e la testimonianza della sua efficacia. Su questa base si è innestata la dialettica tra sogno e realtà, fantasia e realtà, delirio e realtà, verità e menzogna… Il “paradosso del mentitore” è il corrispettivo filosofico dei paradossi del “teatro nel teatro”.

Questo scenario “binario” è radicalmente cambiato con l’irruzione delle nuove tecnologie di riproduzione della realtà: la fotografia e il cinema, la registrazione e riproduzione dei suoni, la radio e la televisione, ma soprattutto dell’esplosione di internet, frutto della convergenza verso il digitale e della connessione 24/7. La pittura e lo spettacolo dal vivo hanno perso il monopolio della rappresentazione della realtà, mentre la realtà quotidiana veniva colonizzata dai dispositivi di riproduzione della realtà.

Ci ritroviamo immersi in un «qui e ora planetario», come nota Michel Serres:

«Le reti sostituiscono la concentrazione con la distribuzione. Da quando disponiamo, su una postazione portatile o sul telefonino, di tutti i possibili accessi ai beni o alle persone, abbiamo meno bisogno di costellazioni espresse. Perché anfiteatri, classi, riunioni e colloqui in un dato luogo, e perché una sede sociale, dal momento le lezioni e colloqui possono tenersi a distanza? (…) Quando tutti i punti del mondo godono di una sorta di equivalenza, la coppia qui e ora entra in crisi. Heidegger, filosofo oggi assai letto nel mondo, nel chiamare esserci l’esistenza umana, designa un modo di abitare o di pensare in via di estinzione. Il concetto di ubiquità – la capacità divina di essere ovunque – descrive meglio le nostre possibilità rispetto al funebre qui giace.»

(Michel Serres, «la Repubblica», 17 gennaio 2014)

Nella nostra esperienza, non c’è più solo la realtà quotidiana e tangibile (alla quale in fondo erano riconducibili anche la pittura e il teatro), ma ci sono anche il digitale, il virtuale, l’immateriale. La vita scorre sullo schermo.

Non appena il teatro ha iniziato a interrogarsi su questo nuovo orizzonte, insieme estraneo e familiare, nuovo e antico, il suo stesso dispositivo ha iniziato a cambiare. La grammatica si è fatta più complessa, in un processo fondato su una riflessione – spesso esplicita – sui media e sul linguaggio utilizzati.

Nuovi dispositivi

Sulla scena. 1. Motus, MDLSX (2015)

Motus, MDLSX (foto Ilenia Caleo)

MDLSX è un monologo che potrebbe essere inserito nel genere della autofiction, con il narratore (Silvia Calderoni) che racconta la propria esperienza inserendovi elementi fittizi e – in questo caso – anche frammenti e citazioni di opere letterarie e cinematografiche (oltre al romanzo Le vergini suicide di Jeffrey Eugenides, i Motus utilizzano anche testi di Judith Butler e il manifesto cyborg di Donna Haraway, più echi di Pasolini e dell’Orlando di Virginia Woolf). E’ un gioco sottile, in cui i diversi piani si fondono e si intrecciano: lo spettatore non sa mai quanto quello che accade in scena rifletta la reale esperienza della narratrice-testimone, o attinga da un repertorio di citazioni.

Oltre che nelle parole del ricordo diffuse via microfono dall’impianto di amplificazione, il personaggio si manifesta anche delle immagini, con un ampio uso di live video. Impugnando una microcamera, la protagonista si riprende e la sua immagine viene proiettata sulla parete di fondo, incorniciata da una sorta di oblò. Non vediamo il volto dell’attrice, solo le sue spalle: quella che guardiamo è la sua immagine mediata, riprodotta. Vengono proiettati anche diversi spezzoni di filmati girati in famiglia: hanno per protagonista Silvia bambina e adolescente, e dunque rimandano al passato, in un’altra stratificazione spazio-temporale.

A scandire il racconto in capitoli è una playlist di una dozzina di brani musicali rock e pop (da Despair degli Yeah Yeah Yeah a Imitation of Life dei Rem, passando per gli Smiths), che ripercorrono un romanzo generazionale iniziato negli anni Ottanta. Il racconto autobiografico si inserisce all’interno di questa cornice musicale e si condensa in azioni sceniche: a volte danno concretezza a situazioni ed episodi, in altri casi assumono una valenza simbolica, a volte si riducono a un grido. Diverse scene chiave condensano il rapporto tra il corpo e la sessualità in immagini e gesti emblematici: l’attrice che si infila sotto le ascelle e sul pube grotteschi cespugli di peli, oppure che simula di tagliarsi il pene con un laser, o si trasforma in una Sirena.

Dal punto di vista tecnico, è uno spettacolo realizzato con pochi e semplici mezzi (un’attrice, una microcamera, uno schermo, pochi oggetti su una scena vuota), che tuttavia utilizza una grammatica teatrale complessa e ricchissima.

- Motus, MDLSX (2015)

- Motus, MDLSX (2015)

- Motus, MDLSX (2015) (Foto di Ilenia Caleo)

- Motus, MDLSX (2015)

- Motus, MDLSX (2015)

- Motus, MDLSX (2015)

Il link: Lo spettacolo su ateatro.

Sulla scena. 2. Milo Rau, Five Easy Pieces (2016)

Milo Rau, Five Easy Pieces

Lo spettacolo inizia con un ampio prologo.

All’inizio dello spettacolo, l’unico adulto in scena, attraverso un microfono e un amplificatore, pone una serie di domande ai bambini protagonisti dello spettacolo: chiede loro i nomi e l’età, ma consente altre considerazioni a Elle Liza (“In Africa sono una bianca, in Belgio sono una nera” e poi canta Imagine), Pepijn (“Non piango mai, almeno in pubblico”), Willem, Polly, Maurice (“Quando sono nato ero quasi morto”), Winne (che ama danzare sulle note di Eric Satie), Rachel.

Le domande allargano e approfondiscono l’orizzonte e sono il frutto del lavoro di preparazione dello spettacolo (rimandano dunque a un momento precedente del lavoro). Al tempo stesso diventando un interrogatorio, quasi poliziesco.

In questa fase ai bambini viene mostrata una foto: “Sì, lo riconosco, è Patrice Lumumba”, l’eroe dell’indipendenza del Congo (che era proprietà personale del re del Belgio), rapito, torturato e ucciso nel 1961.

Una seconda foto, alla fine del prologo: tutti i bambini lo riconoscono: “Ma quante ragazze ha ucciso?”, “Che cosa gli ha fatto?”…

Solo a questo punto, dopo che i piccoli protagonisti – ma non il casting director – ci hanno raccontato chi sono, può iniziare lo spettacolo: “Che ruolo vuoi fare?”, “Chi vuol fare Dutroux?” Ma Dutroux è lui: è il casting director, il regista in scena, l’investigatore che conduce l’interrogatorio in scena e il mostro.

Prima di iniziare i “cinque pezzi facili” è però necessario un altro passaggio, che collega il fatto di cronaca alla Storia. La cerimonia della proclamazione dell’indipendenza del Belgio viene ricostruita in un video da un gruppo di attori adulti, ai quali poi subentrano con ruoli analoghi i bambini in scena (c’è anche quello che gioca a fare il Re del Belgio, che era il proprietario della gigantesca colonia africana). A fare da collante tra i due livelli – quello della Storia e quello della cronaca nera – è la rimozione collettiva e mediatica sugli orrori del colonialismo e sulle imprese di Dutroux, lasciato libero troppo a lungo, tanto da far sorgere il sospetto di complicità ad alti livelli.

In questa sequenza, come nei “cinque pezzi facili”, Milo Rau mette in atto un sistematico meccanismo di straniamento.

C’è la giustapposizione tra:

# teatro e cinema, ovvero le immagini in bianco e nero proiettate sullo schermo che campeggia sopra gli attori);

# diretta e immagini preregistrate (i filmati con gli adulti che danno inizio alle ricostruzioni);

# adulti e bambini.

Le scene interpretate dal vivo vengono doppiate e proseguite in video: la troupe dei bambini allestisce un piccolo set (lo spazio della finzione), cattura il suono con un grosso microfono, batte il ciak – ma la telecamera continua a essere nelle mani dell’unico adulto: l’intrusione del video evoca la metafora dello stupro.

I sette giovani interpreti sono in primo luogo sé stessi, con i loro ricordi, il loro sguardo, le loro emozioni, i loro pensieri sulla vita e sulla morte, sulla libertà e la violenza, sulla felicità. Alla domanda sulla cosa più raccapricciante, quasi tutti finiscono per rispondere che è “il bacio della mamma sulla mia bocca”. Ma sono anche attori: sono i protagonisti della vicenda Dutroux, che via via interpretano con sorprendente maestria. Così l’intero spettacolo diventa una riflessione sul rapporto tra realtà e finzione: uno dei bimbi spiega che preferisce recitare al cinema, perché si possono far vedere meglio espressioni ed emozioni, qualcuno invece sentenzia che “recitare è come sognare”.

- Milo Rau, Five Easy Pieces (2016)

- Milo Rau, Five Easy Pieces

- Milo Rau, Five Easy Pieces

- Milo Rau, Five Easy Pieces (2016)

- Milo Rau, Five Easy Pieces (2016)

- Milo Rau, Five Easy Pieces (2016)

- Milo Rau, Five Easy Pieces (2016)

- Milo Rau, Five Easy Pieces (2016)

Sulla scena. 3. Milo Rau, La Reprise (2018)

Milo Rau, The Repetition

Si inizia con una video intervista: i protagonisti ripropongono i loro provini e lo fa anche l’attore di origini ghanesi Tom Adjibi, che per farsi scegliere finge di conoscere l’arabo.

In cinque capitoli il regista svizzero agisce sulla sensibilità degli spettatori, prima con una violenza estrema e intollerabile, poi facendo riflettere sul nostro ruolo, quello di voyeur della scena e della vita, fino all’ultimo capitolo in cui Rau chiede la rottura di un patto prestabilito: se per Roland Barthes (e per gli antichi greci) la morte doveva restare fuori dalla scena, Rau la esaspera trasformandola in soggetto da analizzare e ricomporre. In fondo “la storia del teatro” è proprio questo, rappresentazione della morte e del sacrificio dell’uomo. Ma prima del passage à l’acte cala il buio, in cui lo spettatore, ancora una volta, rimane sospeso nell’ambiguità della finzione.

- Milo Rau, La Reprise (2018)

- Milo Rau, La Reprise (2018)

- Milo Rau, La Reprise (2018)

- Milo Rau, La Reprise (2018)

- Milo Rau, La Reprise (2018)

- Milo Rau, La Reprise (2018)

Il link: Milo Rau per principianti.

Sulla scena. 4. Thomas Ostermeier, Ritorno a Reims (2017 e 2019)

Ritorno a Reims

dal libro di Didier Eribon, regia Thomas Ostermeier

Foto © Masiar Pasquali

Nel portare in scena Ritorno a Reims di Didier Eribon (che è insieme autobiografia e saggio sociologico, psicologico, astorico-politico), Thomas Ostermeier utilizza un complesso dispositivo spettacolare.

C’è la realtà in cui hanno vissuto gli Eribon, ormai proiettata nel passato.

C’è il libro in cui lo stesso Eribon racconta il suo viaggio, mescolando realtà e riflessione, passato e presente, in una sofisticata autofiction.

C’è il documentario in cui si rimettono in scena sia il “ritorno” di Eribon sia il suo testo, e la sua scrittura, attraverso il voice over.

Ci sono gli spezzoni di filmati storici.

C’è l’immaginario, con una sequenza di La bella e la bestia di Jean Cocteau e la metamorfosi di Jean Marais.

Ci sono i volti di operai e operaie, in una galleria di ritratti in bianco e nero.

C’è il finto studio radiofonico in cui incontriamo i personaggi.

C’è la recitazione degli attori, che sono i tre personaggi ma a tratti sono anche sé stessi. Tra loro, un’attrice che dà la voce a un uomo mentre racconta la propria vita.

C’è il video del comizio elettorale anti-leghista di Rosario Lisma, che lui mostra agli altri attori e viene ripreso e ingrandito sul grande schermo.

C’è la quarta parete che viene infranta, per riattivare il “qui e ora” dell’evento teatrale.

C’è la società dello spettacolo in cui siamo immersi.

Ci sono le menzogne dei politici e le teorie del complotto…

La frizione tra questi “livelli di realtà” vuole produrre nello spettatore un diverso livello di consapevolezza, un germe di pensiero critico. Non si tratta di trasmettere un messaggio, quanto di condividere un’esperienza.

- Thomas Ostermeier, Ritorno a (2017 e 2019), foto©MasiarPasquali

-

Ritorno a Reims

dal libro di Didier Eribon

world copyright Editions Fayard, Paris

traduzione di Annalisa Romani

© 2017 Giunti Editore S.p.A. / Bompiani

drammaturgia Florian Borchmeyer

traduzione Roberto Menin

regia Thomas Ostermeier

scene Nina Wetzel

light design Erich Schneider

sound design Jochen Jezussek

film Sébastien Dupouey, Thomas Ostermeier

camera Marcus Lenz, Sébastien Dupouey

suono (film) Peter Carstens

musiche Nils Ostendorf

con Sonia Bergamasco, Rosario Lisma, Tommy Kuti

coproduzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Fondazione Romaeuropa

in collaborazione con Schaubühne, Berlino Foto © Masiar Pasquali

- Thomas Ostermeier, Ritorno a (2017 e 2019), foto©MasiarPasquali

- Ritorno a Reims, regia Thomas Ostermeier | Foto © Masiar Pasquali

-

Ritorno a Reims

dal libro di Didier Eribon, regia Thomas Ostermeier

Foto © Masiar Pasquali

- Ritorno a Reims, regia Thomas Ostermeier | Foto © Masiar Pasquali

Il link: Ritorno a Reims su ateatro.

Nello spazio urbano. 1. Rimini Protokoll, Cargo X (2006)

Rimini Protokoll, Cargo Sofia

Cargo X (la “X” del titolo viene di volta in volta sostituita dal nome della città in cui viene ri-allestita l’esperienza) ha per protagonisti due “esperti del quotidiano”, ovvero una coppia di autisti di TIR che condividono la loro esperienza e il loro sguardo sulla metropoli in cui approda il loro viaggio.

Gli spettatori si sistemato su una tribuna allestita sul rimorchio di un camion. Di fronte a loro un videowall su cui scorrono le immagini registrate del viaggio, dalla località di partenza fino alla destinazione finale. I due autisti raccontano loro viaggio parlando dalla cabina di guida.

“Most of the people we meet are border guards, other truck drivers and gas station attendants. We rarely see city centers. Traffic lights in city centers are not built for trucks.” (Vento Borissov, autista di camion ed “esperto del quotidiano)

Quando la parete di video scompare, gli spettatori si trovano di fronte la loro città (alla “realtà” nella sua forma più cruda), ma osservata da un punto di vista particolare e sconosciuto ai più: sono i luoghi periferici, spesso squallidi, a volte inquietanti, che attraversa il camion quando cerca di raggiungere la sua meta. Sono quegli spazi spesso liminari quelli che i due “esperti del quotidiano” fanno conoscere ai loro passeggeri, ridotti a merce da trasportare in una ennesima consegna.

- Rimini Protokoll, Cargo X (2006)

-

beyond belonging – AUTOPUT AVRUPA von Istanbul bis Berlin

Cargo Sofia – Berlin

Eine bulgarische LastKraftWagen-Fahrt von Stefan Kaegi (Rimini Protokoll)

5. – 10., 12. – 17. Maerz 2007 / 19.30 Uhr / ab HAU 2

- Rimini Protokoll, Cargo Sofia

- Rimini Protokoll, Cargo X (2006)

- Titel: Cargo Sofia Berlin. Ort: Hau / Hebbel am Ufer. De: 22. Juni 2006. Mit: den bulgarischen LKW Fahrern Ventzislav Borissov und Svetoslav Michev, sowie dem Mitarbeiter der Spedition BOS Guenter Warnke u.a.. Fahrt in einem 12 Jahre alten umgebauten Kuehllaster durch Westberlin. Regie: Stefan Kaegi. Company: Rimini Protokoll. No model release. Copyright: David Baltzer/Zenit.

- Rimini Protokoll, Cargo X (2006)

Nello spazio urbano. 2. Rimini Protokoll, Remote X (2013)

Rimini Protokoll, Remote Berlin

Un altro progetto “city specific”. Questa volta i partecipanti si ritrovano in un cimitero e vengono muniti di cuffie, attraverso le quali una voce femminile sintetica (simili a quelle dei risponditori automatici al telefono) offre una serie di istruzioni. Ma questa guida costruisce anche una sorta di racconto, tematizzando i luoghi attraversati dal percorso: oltre al cimitero e in generale al paesaggi urgano, per esempio, la stazione ferroviaria e un ospedale. Le riflessioni della voce off accennano spesso a questioni filosofico (a cominciare ovviamente dal rapporto tra vita e morte). Ma affrontano anche altri temi: per esempio, la logica del branco. Gli spettatori, che muniti di cuffie attraversano le strade e le piazze, compiono azioni che difficilmente compie un singolo individuo lungo lo stesso percorso, come correre o ballare. In questa prospettiva, lo spettacolo innesca anche una riflessione sul rapporto tra l’individuo e il gruppo, o meglio il “branco”.

A un certo punto, il gruppo si sistema proprio sotto il cartellone luminoso che mostra gli orari di partenza dei treni: si fronteggia così due gruppi, i passeggeri che interrogano il tabellone e che osservano i partecipanti alla performance; e questi ultimi che diventano per alcuni minuti attori, ancorché muti, salvo poi ribaltare la situazione quando, obbedendo all’ordine dalla voce in cuffia, applaudono i passeggeri-spettatori, che a quel punto erano diventati anche attori, sebbene involontari, in quanto oggetto oggetto della sguardo altrui.

Remote X teatralizza l’esperienza personale (in un teatrino intimo e privato) e teatralizza lo spazio urbano (il teatro della città, visto anche come “corpo”).

“I have always wanted to create a piece that uses the existing city for scenography. This allows the audience to observe the city as it is, to stop and wonder what the heck they are doing here. All we need for this particular tour is a suitcase full of receivers and three transmitters. It is the most flexible project I have ever done.”

(Stefan Kaegi, https://www.rimini-protokoll.de/website/en/text/interviewing-stefan-kaegi)

- Rimini Protokoll, Remote X (2013)

- Rimini Protokoll, Remote X (2013)

- Rimini Protokoll, Remote X (2013)

- Rimini Protokoll, Remote Milano

- Rimuni Protokoll, Remote Milano

- Rimini Protokoll, Remote Berlin

Il link: I Rimini Protokoll su ateatro.

Livelli di realtà, livelli di fiction

Si tratta a volte di format localizzabili e serializzabili (è il caso dello spettacolo di Ostermeier, che ha già una versione tedesca, una francese e una italiana, e dei progetti dei Rimini Protokoll).

Gli spettacoli mettono consapevolmente in gioco diversi livelli di realtà, attraverso per esempio il contrasto tra:

# reale e virtuale;

# passato e presente;

# diretta e registrata;

# interno ed esterno;

# personaggio e persona;

# testimonianza personale (autobiografica, vera o finta) e citazioni letterarie.

Per farlo usano diversi dispositivi tecnologici: cuffie e microfoni, schermi video e cinematografici, blue e green screen, soprattitoli e sottotitoli…

Può essere utile (e illuminante) recuperare in ambito teatrale l’espressione “effetto di reale”, magistralmente utilizzata in ambito letterario da Roland Barthes nel saggio “L’effetto di reale” (in Il brusio della lingua, Einaudi, Torino, 1988, p. 158). In ambito performativo, è l’uso consapevole di frammenti o di elementi di realtà per rompere (o rendere porosa) la barriera tra finzione e realtà, per contaminare, mettere in discussione o trascendere lo statuto finzionale dell’evento, e dunque anche in piano del reale, attraverso le caratteristiche fisiche, sociali o psicologiche dei performer (spesso non professionisti), con la presenza di animali o di bambini (notoriamente meno “controllabili” di un attore), con elementi autobiografici introdotti nella narrazione o con alimenti da consumare con il pubblico, o ancora inserendo elementi di casualità, imprevedibilità e rischio, ricorrendo a documenti e oggetti ostentatamente “reali”, aprendosi a spazi dove continua a scorrere la vita quotidiana.

Questi dispositivi, portando in scena e tematizzando il contrasto tra i diversi livelli di realtà, ricercati e ricreano quelli che possiamo definire, sulla scia di Roland Barthes, “effetti di reale”, utilizzando:

# i documenti (sulla scia di Erwin Piscator);

# la diretta video;

# sconfinamenti nel quotidiano, o nello spazio urbano, sia live sia registrati;

# l’autobiografia, l’esperienza personale, l’utilizzo di “esperti del quotidiano”.

Anche il teatro, con la compresenza del pubblico e degli attori e nella dialettica con gli strumenti di riproduzione della realtà, produce “effetti di reale”. Paradossalmente, nell’era del trionfo del virtuale, il teatro – che era il regno della rappresentazione e della finzione – diventa così uno strumento per recuperare un “principio di realtà”.

Il dispositivo e il linguaggio si fanno assai complessi. L’obiettivo (o l’effetto) è quello di decostruire la realtà in cui siamo immersi, e le modalità con cui viene prodotta, soprattutto mediaticamente.

Tutto il mondo è teatro, ma anche l’io è teatro (i protagonisti di Empire di Molo Rau sono profughi ma anche attori, o attori ma anche profughi: quanto di quello che ci raccontano è vero? Quanto di quello che racconto della mia vita, anche a me stesso, è vero? E quanto della mia autobiografia e consapevolezza è costruzione sociale, messinscena dell’io?

Si possono trovare precedenti di vario genere, che hanno gettato le basi per questa “grammatica elementare multimediale”. Per esempio – ma la lista potrebbe essere molto più lunga:

# Andy Warhol’s Last Love dello Squat Theatre (vedi anche il numero monografico dedicato allo spettacolo in “The Drama Review: TDR, Vol. 22, No. 3, Sep., 1978 e Squat Theater (1969-1981), a cura di Sabrina Galasso e Valentina Valentini, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998);

# Camera astratta di Giorgio Barberio Corsetti e Studio Azzurro (vedi Oliviero Ponte di Pino, La camera astratta di Giorgio Barberio Corsetti & Studio Azzurro e Studio Azzurro e

Giorgio Barberio Corsetti, La camera astratta. Tre spettacoli tra teatro e video, a cura di Valentina Valentini, Ubulibri, Milano, 1988);

# Flicker del Big Art Group (vedi il Big Art Group nell’archivio di ateatro).

Nel campo delle arti visive, a mettere in discussione il paradigma tradizionale in maniera radicale è stato Stelarc, per esempio con Ping Body (1995), le performance in cui faceva controllare il suo corpo da remoto attraverso un sistema di elettrodi collegato a internet.

Va tenuta presente anche la prospettiva della re-mediation, che arricchisce la dialettica tra i diversi livelli di comunicazione (e dunque di realtà).

Il link: La rimediazione su ateatro

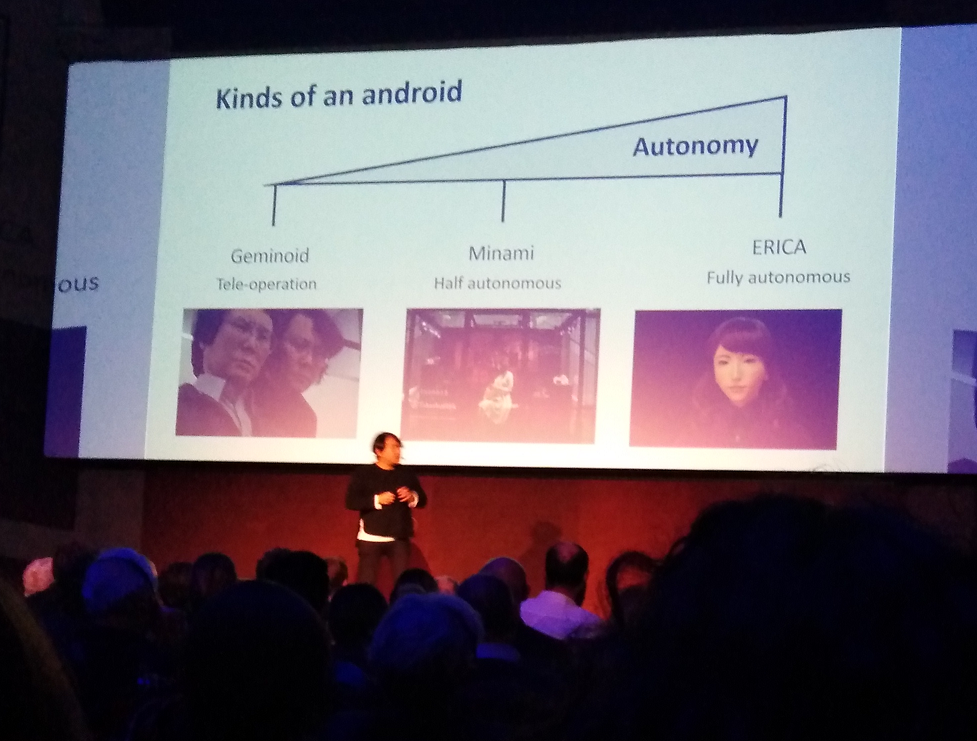

La supermarionetta 2.0. 1. Ozira Hirata e Hiroshi Ishiguro, Sayonara e Geminoid

Se l’attrice è un androide: Le tre sorelle versione androide

Sul versante opposto, si fa ancora più pressante la seduzione dell’inorganico. E’ un retaggio antico: la maschera e soprattutto il burattino fanno parte da sempre della tradizione teatrale, e gli automi hanno una lunga storia. Oggi, grazie all’evoluzione della robotica, siamo vicini alla nascita di un attore virtuale. Al cinema sempre più spesso gli attori vengono sostituiti da avatar tridimensionali (nelle scene di massa è da anni pratica di routine), in teatro il regista Ozira Hirata ha fatto dell’androide Geminoid F la protagonista di Sayonara vers. 2, e di un adattamento delle Tre sorelle di Cechov, Les trois soeurs version androide presentato a Parigi nel 2013

Hiroshi Hishiguro e Geminoid

Ozira Hirata si è avvalso della collaborazione del team di cui fanno parte Kohei Ogawa, Takenobu Chikaraishi, Yuichiro Yoshikawa e Hiroshi Ishiguro.

Quest’ultimo è il creatore di Geminoid, un androide che è anche il suo doppio e che usa quando non può partecipare a incontri in altre città. Gemonoid viene comandato da remoto. Da questa esprimento è nato lo spettacolo Sayonara (2011) (vedi Chikaraishi, Takenobu & Yoshikawa, Yuichiro & Ogawa, Kohei & Hirata, Oriza & Ishiguro, Hiroshi, Creation and Staging of Android Theatre “Sayonara” towards Developing Highly Human-Like Robots, “Future Internet”, 2017, 9. 75. 10.3390/fi9040075). Il doppio robotico ripete con esattezza assoluta i gesti e le espressioni, le parole e le intonazioni di un “originale” che si trova magari a diverse migliaia di chilometri.

L’evoluzione degli androidi secondo Hiroshi Ishiguro

La supermarionetta 2.0. 2. Rimini Protokoll, Uncanny Valley

Rimini Protokoll, Uncanny Valley, 2018

A un androide di impressionante verosimiglianza (ma che tradisce la propria natura quando lo si vede di schiena) hanno fatto ricorso anche i Rimini Protokoll per Uncanny Valley (2018) (il video). L’androide, protagonista unico della performance, è una copia dello scrittore e drammaturgo Thomas Melle: il testo, scritto dallo stesso Melle in collaborazione con Thomas Kaegi, interroga il pubblico. Che cosa accade dell’originale se la copia prende il sopravvento? Che cosa può apprendere l’originale dal proprio doppio? L’originale e la copia collaborano o si fanno concorrenza? In definitiva, lo spettacolo offre una esemplificazione del Test di Turing: qual è la differenza tra l’uomo e la macchina?

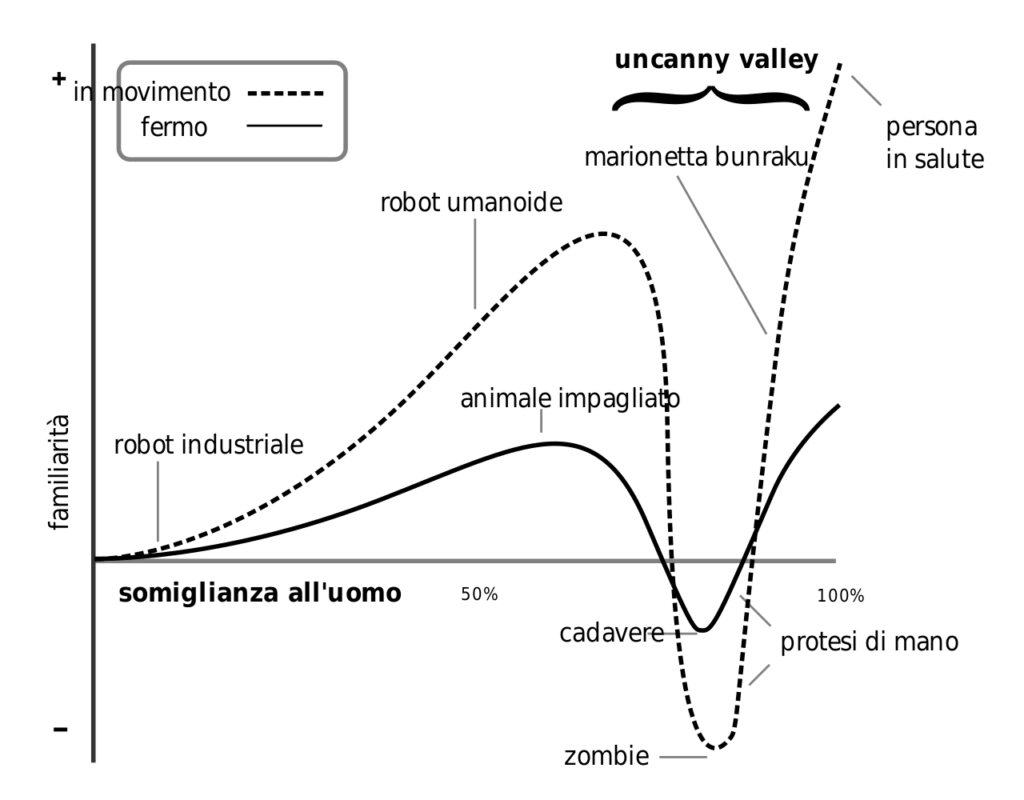

Il titolo La valle del perturbante fa riferimento all’ipotesi avanzata dallo studioso di robotica giapponese Masahiro Mori (Masahiro Mori, Bukimi no tani – The uncanny valley (K. F. MacDorman & T. Minato, trad.), in “Energy”, 1970, 7(4), 33–35). Sulla base di una ricerca sperimentale, Mori aveva misurato la sensazione di familiarità e di piacevolezza sperimentata da un campione di individui di fronte a oggetti, robot e automi antropomorfi. Man mano che ci si avvicina alla forma umana, il gradimento tende ad aumentare, finché – superata una certa soglia – non sopravviene una crescente sensazione di repulsione e inquietudine: è la zona del “perturbante”, un termine ripreso da Sigmund Freud, che tende a diminuire e scomparire quando le fattezze si avvicinano ulteriormente al modello umano. Per Mori, al di sotto e al di sopra di una certa somiglianza, il “doppio” viene accolto con piacere, ma esiste una zona di “quasi somiglianza” che ci metterebbe in difficoltà.

La valle del perturbante secondo Masahiro Mori (da wikipedia)

I rischi

Questo filone può creare una “retorica del mutimediale”, che procede per effetti speciali che diventano presto luoghi comuni, come spesso accade.

Nascono anche questioni etiche: quanto è legittimo utilizzare le vite “reali” (o i bambini) per costruire spettacoli basati su meccanismi “metateatrali”?

Poi c’è un difetto che è anche un pregio. Molto spesso i conti non tornano. Ci sono scarti e frizioni tra i diversi livelli di realtà. Ma l’interessante è proprio questa frizione tra i vari livelli, nella loro incommensurabilità. Sulla scena, così come nella nostra vita quotidiana, almeno in questa fase, fatichiamo a gestirli…

Tag: CalderoniSIlvia (4), digitale (96), metateatro (2), Motus (29), OstermeierThomas (4), RauMilo (4), RiminiProtokoll (7), Stelarc (3), TuringAlan (3)