#fase2 | Oltre la pandemia: ripensare l’arte dei corpi

L'incontro del 20 maggio 2020 al Master MEC con i contributi di Claudio Bernardi, Marta Broglio, Laura Cantarelli, Paolo Dalla Sega, Fabrizio Fiaschini, Giulia Innocenti Malini, Bernadette Majorana, Luca Monti, Francesca Pedroni, Alessandro Pontremoli, Alessandra Rossi Ghiglione

Il 20 maggio 2020 il master MEC dell’Università Cattolica di Milano ha ospitato il webinar Oltre la pandemia: ripensare l’arte dei corpi, al quale hanno partecipato Claudio Bernardi, Marta Broglio, Laura Cantarelli, Paolo Dalla Sega, Fabrizio Fiaschini, Giulia Innocenti Malini, Bernadette Majorana, Luca Monti, Francesca Pedroni, Alessandro Pontremoli Alessandra Rossi Ghiglione.

Riportiamo qui il testo degli interventi di quella giornata, ringraziando i relatori e gli organizzatori. (n.d.r.)

La domanda

La pandemia ha radicalmente rivoluzionato il concetto di corpo individuale e collettivo, mettendo in discussione i dispositivi che ne garantivano la presenza e la comunicazione nel sistema delle relazioni artistiche, sociali e culturali: spettacoli teatrali, performance, concerti, eventi, pratiche di comunità, jogging, palestre, discoteche.

Tutto tornerà come prima?

Oppure è necessario ripensare lo statuto stesso della corporeità e delle sue modalità di incontro col mondo?

Queste riflessioni sono nate dal ricordo di Sisto Dalla Palma e sono dedicate alla sua memoria, a quasi dieci anni dalla morte. Perché Sisto Dalla Palma non è stato solo uno dei protagonisti indiscussi della scena teatrale italiana del secondo Novecento, fondatore e direttore artistico del CRT – il Centro di Ricerca per il Teatro di Milano, fra i più innovativi ed eccentrici teatri milanesi di sperimentazione. Sisto Dalla Palma è stato anche fra i primi e più originali animatori di tutte quelle pratiche di teatro sociale e partecipativo che costituiscono oggi le nuove frontiere delle arti performative.

Un teatro liberato dalle viscosità dell’estetica fine a se stessa, dal peso della tradizione testocentrica e dalle forme chiuse della rappresentazione: un teatro desacralizzato, restituito all’uso da parte di tutti, professionisti e amatori, sbilanciato sulla processualità creativa delle pratiche laboratoriali, sul valore politico, oltre che artistico, della scrittura scenica collettiva. Un teatro inteso come esperienza festiva, come liturgia laica, come coro animato da una comunità unita e solidale.

Claudio Bernardi

Il corpo al diavolo

Sì, è necessario ripensare lo statuto della corporeità e delle sue modalità di incontro col mondo. Finalmente! La pandemia non ha assolutamente rivoluzionato il concetto di corpo individuale e collettivo. No. La pandemia ha radicalmente messo in chiaro che il corpo umano e il corpo sociale non sono più compatibili, pena la loro distruzione e morte, con il sistema di consumismo sfrenato, capitalismo estetico, genocidio naturale dell’era globale. Tutto tornerà come prima? No. Tutto non deve tornare come prima.

Come nel caso delle Torri Gemelle del 2001, il coronavirus è lo schianto dell’umanità contro la Torre di Babele costruita dal sistema economico politico dell’era globale. Preceduto dallo schianto di almeno altri tre enormi veicoli globali: la crisi economica del 2008, la mobilità sfrenata delle persone, immigrati e turisti, e il riscaldamento globale. Se prima potevamo nutrire dei dubbi sulla crisi del modello di sviluppo del mondo, ora non ne abbiamo più. Ma siamo così traumatizzati e colpiti da non riuscire a immaginare un mondo, una vita e un corpo diversi da quelli di prima. Però se ci volgiamo indietro augurandoci che finisca presto l’emergenza e che si riesca a tornare alla vita, al mondo e al corpo di prima e magari più di prima, il rischio è quello di rimanere di sale.

Va respinto, oltre allo scenario nostalgico del ritorno al passato, anche lo scenario apocalittico dell’eterna distanza sociale. Non ci toccheremo più, non ci baceremo più, non potremo più stare vicini vicini. Il sociale sarà solo o sempre più virtuale. Crolleranno come templi inutili chiese, stadi, teatri, cinema, piazze, eventi, concerti, eccetera. Sarà vietato qualsiasi assembramento, da quello politico a quello festivo. Sarà scoraggiata qualsiasi prossimità parentale e amicale. Gireremo tutti con scafandri da palombari o da astronauti. Altroché mascherine! Un’arma uguale ad una puntina da disegno contro il carro armato virale.

No. Il mondo, la vita, e il corpo del futuro saranno da reinventare avendo al centro la salute del corpo individuale e sociale. Ma per avere questa salute bisogna risolvere la questione ambientale, cambiare il paradigma di sviluppo, il rapporto tra uomo e natura, gli stili di vita. Siamo passati di botto dalla movida alla stasi. Dal Carnevale, dal paese di Cuccagna, dai consumi sfrenati della carne, dallo spettacolo perenne, alla Quaresima, l’astinenza dai rapporti carnali, il ritiro spirituale, la penitenza casalinga, il digiuno sociale. Dal troppo al nulla. Come ne usciamo se non immaginando, progettando e realizzando un nuovo mondo e un nuovo modo di vivere?

Tornano ora quanto mai fondamentali l’opera e l’insegnamento di Sisto Dalla Palma. Che criticava il rapporto perverso tra la Scena (il teatro, lo spettacolo, le arti) e il Principe. A danno (sottomissione) del popolo. Nel mitico Rinascimento, con l’invenzione del teatro moderno, avviene la rottura tra artista e popolo. Principe e Artista si alleano per sedurre con le arti il popolo, dividerlo e così sottometterlo. Non con la forza si domina un popolo, ma con l’estetica. Viene sancito il principio chiave della cultura statale dello spettacolo: tutto per il popolo, niente dal popolo.

Ma il nuovo Principe, il capitalismo globale, va molto oltre il sistema statale del Vecchio Principe. Inventa il capitalismo estetico. Si allea con gli artisti per creare nella vita di tutti i giorni, nei vestiti, nei consumi, negli oggetti, nei viaggi, nelle città, nei divertimenti, nella cultura, infinite esperienze estetiche. Individuali. Personali. Di più. Convince tutti noi che possiamo essere artefici e artisti della nostra vita. Trasforma l’Io in Dio. Ci ha trasformati in esseri infinitamente desideranti. Per cui vogliamo tutto, subito, di più, sempre di più. Il libero desiderio diventa l’oppio dei singoli, la nuova religione, che ha al centro l’Io, il Mio, il Corpo. Bellissimo. Con qualcosina che non va. Distruzione della terra, scomparsa del Noi, fine dei popoli, arti mercificate e artisti mercanti, diseguaglianze pazzesche, carestie, guerre, povertà, fame, epidemie. Il Re è nudo. Ce l’ha rivelato, per ultimo, il coronavirus. Illusi quelli che credono che a rivelarlo siano stati gli artisti. Ma no! Sono loro che hanno creato, pagati profumatamente, i lussuosi vestiti dell’Imperatore fatti col filo d’oro dell’aria. Lo spirito.

Dobbiamo aggiornare la lotta culturale di Sisto che era principalmente rivolta al Principe Stato per ridare al popolo la sua sovranità ossia la partecipazione politica, sociale, culturale per migliorare la vita delle persone, delle comunità, dei territori, delle città, del mondo. Accanto alla lotta al Principe Stato, oggi, va aggiunta la lotta al Principe Mercato, il capitalismo estetico. Non si tratta di negare Politica e Istituzioni, Economia e Lavoro, ma di contenere i loro danni attraverso la robusta costruzione e costituzione del terzo potere del popolo sovrano che è l’associazione di persone, gruppi, comunità, territori, collettività. Come altro pensiamo di risolvere pandemie, riscaldamento globale, guerre, ingiustizie sociali, eccetera eccetera? Come senza cooperazione, comunità, progettazione comune, impegno civico? Come senza socialismo e comunismo?

Ma in tutto questo che c’entra il teatro? Cosa può fare il teatro che già non fa?

Deve uscire dall’antro in cui si è ficcato. Antro dove può fare e dire tutto quello che vuole tanto non conta un emerito cavolino. Deve tornare al popolo. Servire il popolo. Ridare potere al popolo. Alla Gramsci, essere organico al popolo. Do per scontato che intendo per popolo quello oppresso, sfruttato, alienato, depresso, violentato, addormentato, malato, incantato, derubato. Ma anche quello che sta bene e non ha problemi ma nutre amore verso gli altri, il proprio borgo, il territorio, la Madre Terra, la comunità eccetera. Do meno per scontato, invece, il concetto di popolo come corpo sociale, come complesso organico di membra o parti, con caratteristiche e funzioni diverse. Come?

Attraverso la festa. Una categoria antropologica che Sisto aveva rilanciato. Come massima espressione culturale del popolo e del corpo sociale. Il cui accadimento è l’esito di un processo costruttivo della comunità che dura tutto l’anno e che coinvolge, a vario titolo, tutte le persone. L’immagine politica più potente che dava era quella di Rousseau: un albero piantato al centro di un vasto prato intorno al quale danzano dei liberi cittadini. Contrapposto, nella famosa polemica con D’Alembert, alla sentina di passioni al chiuso del teatro. Azione contro rappresentazione. Campagna contro città. Tutti attori invece che spettatori. Civico impegno contro divertimento culturale. Costruzione invece che esibizione. Coro invece che pubblico. Amore contro desiderio. Etica contro estetica. Il piacere del dovere contro il dovere del piacere.

Pensando all’utopia della festa, Sisto però non aveva in mente una contrapposizione tra festa e teatro, bensì una loro articolazione, un’unità delle diversità, una concorrenza di poteri culturali, artistici, politici e sociali (come succede con i poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi) per il miglior assetto e messa in forma della collettività. Per questo obiettivo la drammaturgia deve diventare radicale ossia non pensare tanto agli spazi, ai tempi, alle attività, alle persone, al pubblico, agli usi, ai costumi, eccetera, degli eventi, della scena, della festa, l’effimero dunque, ma a quelli della vita.

Il Principe Stato e il Principe Mercato si contendono a suon di soldoni gli artisti e le arti. Complici o fanatici loro sostenitori, per salvare l’anima, abbiamo venduto il corpo al sistema. Il corpo individuale e il corpo sociale. La vita dell’uno e dell’altro. Si sa cosa penso del teatro. Per me è l’arte dei corpi. Di tutti i corpi. Un’arte biopsicosociale. Salute e forma del fisico (bio), della mente (psico), delle relazioni (sociale). Un’arte non tanto da vedere, ma da agire. Il più possibile all’aperto, immersi nella natura, per la creazione più ampia possibile della bellezza. Che per me vuol dire liberare le persone dalla visione delle ombre della caverna mediatica e spettacolare per portarle all’azione corale di festa e danza nei prati verdi bagnati dal sole. Vuol dire riprogettare le città. Colmarle di verde. Farla finita con le metropoli. Camminare tanto. Andare in macchina meno. Meno tempo al chiuso più all’aperto. Piazze, negozi, spazi di prossimità. Tanta arte pubblica, di strada. Arte che si prende cura, che ha cura, che cura, che ha a cuore persone, vicoli, giardini, quartieri e paesi, scuole, ospedali, periferie, compagnie. Cento boschi in città. Teatri di comunità. Bambini che scorazzano in libertà. Sotto casa. Profumi di fiori. Ecologia del corpo. Cascate di spiritualità. Riti di primavera, estate, autunno, inverno. Esperienze poetiche quotidiane, che la natura spande a profusione, narrate da tutti i poeti e cancellate dal grigio, dal fast, dal cemento, dai gas, dall’ammasso, dall’anonimato delle brutte città.

Nulla di bucolico in tutto questo. Anzi. Si tratta di un progetto politico, perché devastazione della terra, migrazioni, pandemie, oppressioni, povertà, disuguaglianze, eccetera sono l’effetto dell’iperconsumismo, del narcisismo e del protagonismo artistico, dell’irresponsabilità del capitalismo estetico che ci ha sedotti e abbandonati. Ma al primo fischio torniamo subito da Lui, fascinoso, potente, bello, ricco come nessuno. Dio come l’amiamo!

Se la questione è la salute delle persone, degli ambienti, dell’aria, degli esseri viventi e del pianeta e se siamo convinti che la bellezza ci salva, allora o l’aria che tira, l’aria che respiriamo, quella reale e quella metaforica, non è brutta, anzi è bella, bellissima, e circola dappertutto, cioè la bellezza è virale (tante belle persone, tante belle comunità, belle scuole, bei paesi, begli ambienti, begli usi e costumi, eccetera) oppure accontentiamoci di vivere nei teatri al chiuso a distanza di due poltroncine rosse o di seguire sul nostro smartphone milioni di video archiviati di spettacoli dal vivo. Socialmente, politicamente, culturalmente morti. Viventi.

Aspettando (la resurrezione di) Godot.

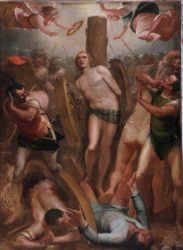

San Claudio

Marta Broglio

Che cosa succederà?

Non sembrano esserci risposte adeguate, progetti convincenti.

“Il corpo collettivo si è frantumato: restano i cocci da incollare.”*

“Il nemico – il virus – non è più solo l’altro da me, ma è anche dentro di me.”*

La crisi attraversata dalla cultura è insieme multiforme (va dal sociale al commerciale, dagli eventi dal vivo ai prodotti su supporto, dalle piccole entità a rischio sparizione ai grandi enti e corporation dell’intrattenimento) e articolata (nei contenuti, nelle modalità di fruizione e nella committenza).

“È stata una bella fregatura avere puntato tutto sul corpo. Adesso il corpo è negato, almeno nella sua essenza di strumento di relazione con gli altri corpi.”*

Quindi: come potremo noi cantare, dopo questa orgia di contenuti gratuiti sciorinati nello streaming quotidiano e urlati dai balconi?

Posto così, è uno pseudo-problema. O, piuttosto, è un pan-problema: in crisi non è tanto o soltanto la cultura ma l’intera società, e non potrà esserci cultura senza una società sana e robusta. Affrontare questa crisi dal punto di vista della cultura non porterà a soluzioni durature né efficaci.

Come è possibile che vada tutto bene?

“Non penso, al contrario di quanto dice una retorica iperallegra tanto comprensibile quanto inadeguata, che andrà tutto bene…”*

Fra i vari scenari per il dopo-crisi – evitando sia le posizioni catastrofiste, distopiche, dalle varie sfumature dark fino alle peggiori derive nazionalistiche, che quelle utopiche – emerge una proposta umile, basata sul “senso comune”, ovvero sulla comune umanità.

Morale della favola.

La soluzione passa per il sociale, più che per il teatro sociale e ancor più che per il teatro tout court (si legga anche: cinema, musica, letteratura tout court). La soluzione è il sociale, il politico, il qui-ed-ora.

La cultura dovrebbe rinunciare per un poco a essere “cultura”, a salire sui palchi, a prendere la parola, a riempire le sale, gli stadi, le colonne dei giornali e le pagine dei libri, e divenire servizio, modalità, intenzione, vocazione.

Un modo di essere al mondo, e di riconquistarlo ricostruendolo.

Dal basso.

Da zero.

Finché non c’è il pane sulla tavola di tutti non ci può essere cultura che non sia elitaria, volontaristica, autoreferenziale. Bisogna ricreare la domanda di cultura, risanando la società, l’economia e la politica.

È l’ora di rimboccarsi le maniche.

* Ringrazio gli amici che mi hanno prestato le loro parole.

Santa Teresa

Laura Cantarelli

Ri-Pensamento

Quotidianamente parliamo (più che altro leggiamo e ascoltiamo) dei cambiamenti che ci aspettano, sicuri della loro ineluttabilità ma anche prudenti (e impotenti) nel definirli e circoscriverli. Ancora frastornati e increduli, non siamo in grado di delineare gli scenari futuri, in nessun ambito.

Men che meno se ragioniamo del futuro degli eventi, ovvero di socialità e prossimità.

Stiamo tutti tentando di agire nell’immediato convertendo gli eventi in occasioni di fruizione digitale; stiamo cercando, e in alcuni casi già sperimentando, formule convincenti. Ma credo che nel giro di breve passeremo da questa operazione di conversione (tattica) a processi di invenzione (strategica) più radicali, per compiere il salto dalla fruizione all’esperienza, componente unica e determinante perché si possa pensare di tornare a fare (e vivere) gli eventi.

In questa logica – senza pretendere di traslare meccanicamente gli eventi sul web e senza appiattirsi su soluzioni tecnologiche alla ricerca dell’effetto placebo in attesa che “tutto torni come prima” – possiamo creare nuovi contenitori esperienziali per rispondere al bisogno di incontro e prossimità, a cui di certo non possiamo rinunciare né come persone, né come aziende, né come società. Faremo i conti con nuovi modi di intendere le relazioni, gli scambi, la presenza. E se lo faremo andando al nocciolo della questione – l’esperienza intellettuale, emotiva, corporea – torneremo live con un rinnovato potenziale, integrando mondo reale e mondo virtuale in modo complementare.

Questa “battuta d’arresto” si rivelerà di fatto uno straordinario acceleratore di un processo già innescato.

Perché dunque sperare che tutto torni come prima? Sprecando il faticoso e doloroso momento di crisi che stiamo attraversando (soprattutto noi che facciamo della “presenza” il cuore delle esperienze che costruiamo per gli altri). Pessimismo, attendismo e vittimismo (di settore) sono pericolose derive, forme di resistenza passiva al cambiamento (alibi) che non ci portano da nessuna parte né sul piano della riflessione teorica né sul piano della prassi. All’origine della parola crisi ci sono i verbi separare, cernere, discernere, giudicare, valutare, e dunque i sostantivi scelta e decisione; la parola crisi va liberata dall’accezione negativa assunta nell’uso corrente e ricondotta al principio attivo di trasformazione.

Allo stesso tempo non credo che avremo bisogno di un ripensamento dello statuto di corporeità, non di certo sul breve, in una condizione che comunque si sta definendo come temporanea, in una fase di tipo transitorio ed emergenziale, non ci sono i presupposti; non ancora almeno. Anzi, ricordiamoci che in questo momento è sotto attacco il corpo, letteralmente, e quindi in questa battaglia il corpo si difende e si afferma, con massima forza, sia sul piano biologico che su quello espressivo.

Diciamo (chi scrive) che crediamo ora più che mai nello statuto della corporeità, a tal punto da sentire invece come necessaria e vitale una riflessione sulle modalità di interazione, relazione, rappresentazione dentro un contesto di privazione della socialità e della prossimità. Questo sì.

Un ri-pensamento quindi dello statuto di rappresentazione. Probabilmente questo sì.

San Pietro e San Paolo

Paolo Dalla Sega

Pensare l’impensabile

Più che altro, direi che il corpo si è concretizzato. Si è ammalato, contagiato, ferito; è morto.

Non potendolo più toccare, perché il contatto è contagio, ci siamo accorti di che cos’era, di quanto vale e ci manca. Poiché nuove cose minuscole, tra il biologico e il chimico, sono riuscite dove le parole hanno fallito – e anche il teatro, anche l’arte. Noi siamo cambiati adesso, non prima; prima il cambiamento era uno slogan, ora è avvenuto.

Parlo del corpo mio, tuo e vostro, del corpo reso collettivo dalla somma di tanti corpi. Da una relazione che non c’è e quindi si riduce a somma.

E insieme, come in tutte le malattie o tutte le perdite, tanto più quando sono gravi o radicali, notiamo infastiditi quanti sprechi ci opprimevano quando stavamo bene. Quante esperienze inutili. Quanta comunicazione che era “solo” comunicazione, eventi “solo” eventi, cultura “solo” cultura. E via dicendo. Del resto, dalle vecchie pestilenze si guariva mondandosi.

Dunque, vagamente ripuliti o alleggeriti, ci guardiamo dentro e subito dopo ci guardiamo vicino. E lo sguardo resta lì, senza quella fretta che prima ci dannava l’esistenza: vicino.

La relazione non è mai stata così importante e voluta, proprio perché non c’è (ancora non c’è). Ma è, sarà una relazione vicina. Per qualche ragione, non del tutto giusta, lontano è inutile e vicino è necessario; lontano è male e vicino è bene. (Sì, il mondo non è bianco o nero, ci sarebbero i grigi; ma i grigi sono un lusso che da malati impauriti non ci possiamo più permettere.)

Vicino al nostro corpo c’è il cibo che ci tiene in vita, e la terra che lo produce. Le statistiche economiche dicono “settore primario”, mai così sinceramente. Tra l’altro, qualcosa tra il mito e la realtà del virus corona racconta di mercati orientali, salti di specie, cibi esotici all’origine del male: lontano.

Quasi speculare, un linguaggio più tecnico dimostra implacabile tutti i fallimenti delle cure, di una cura che si è ospedalizzata dimenticando il territorio e le reti tra le persone, trascurando la terra nostra e noi che la abitiamo.

La cura degli ospedali non è la salute delle comunità. Non lo sapevamo, non abbastanza e non tutti – pochi, troppo pochi. Cura era solo una parola, una canzone (d’amore).

Inizieremo a curare davvero corpi e terra, e cibo tra noi e lei?

E poi. La nostra comunità è la città, e nemmeno lei se la passa bene.

La piazza/città, già “casa di tutti”, è una piazza/città vuota, e lo sarà finché avremo paura di questi “tutti” aggregati, assembrati in ritrovi, spettacoli, eventi. Al qui/noi/ora della festa manca proprio il noi. Come una danza dove mancano i corpi – quei corpi già deboli d’udito.

Non serve chiedersi quanto durerà questa paura, quante fasi dopo la 1 e la 2, e la 3.

Riflettiamo, pazienti. Stiamo dentro la paura (dentro la malattia) e facciamola nostra senza fretta di guarire, se possiamo e come possiamo. Primum vivere.

Sfruttiamo questo tempo sospeso (dodici notti, di più): dilatiamo il nostro respiro in una zona franca che ci lasci esplorare ogni possibilità, senza limiti. Ovunque smarriti e liberi, sempre opposti e capisutta.

All’opposto della città c’è la casa, la stanza. Il dentro (vicinissimo!) contro il fuori.

Cambia la città, forse qualcosa ne scomparirà; e la casa, quanto durerà e come cambierà?

Dove ci sentiremo a casa?

Se siamo ancora capaci di pensare l’impensabile, di sperimentare e non solo desiderare, la prova vera sarà disegnare questo prossimo mondo prossimo.

(aprile 2020)

Santa Caterina

Fabrizio Fiaschini

Una malattia del corpo collettivo

Partiamo da un dato di fatto. La pandemia Covid-19, non è solo una malattia organica del corpo individuale, è anche una malattia sociale del corpo collettivo, dell’alleanza fra i corpi, per citare Judith Butler: quindi anche una malattia del teatro: arte per eccellenza dei corpi, dell’incontro fra attore e spettatore, arte della partecipazione e della socializzazione, arte pubblica e di comunità, arte della prossimità e della cura.

Preso dunque atto della gravità della pandemia, possiamo provare ad aggirare il morbo, spostando l’impulso performativo nello spazio di gioco della rete, ipotizzando l’avvento di un nuovo teatro post coronavirus, proiettato nella biosfera protetta del virtuale.

Il rischio, però, è quello di un’autoesposizione compulsiva, di una gesticolazione autistica e convulsa, come se, con un impeto d’ansia, ci fossimo tutti improvvisamente precipitati in piazza a partecipare, ma senza capire bene dove, senza sapere perché, senza avere idea di cosa dire a chi, di cosa fare con chi.

Oppure possiamo aspettare che passi, il morbo. Sospendere il teatro, congelare momentaneamente i corpi e le azioni, finché anche questo passerà. Allora, dopo, tutto tornerà come prima. Anzi no, probabilmente tutto sarà diverso da prima: meglio o peggio non si sa, dipende da adesso, anche se, in questo strano adesso, così inaspettatamente statico e impenetrabile, ogni nostro affanno progettuale si volatilizza nella totale incertezza.

Si può però, forse, scegliere un altro sguardo sull’isolamento performativo.

Non esiste infatti solo una drammaturgia della partecipazione, dell’alleanza dei corpi, della loro compresenza. Esiste anche una drammaturgia del vuoto, una drammaturgia dell’assenza, della mancanza dei corpi, del loro radicale non esserci più.

Una drammaturgia che in questi giorni abbiamo visto esplodere in tutta la sua pienezza: nella linearità nitida e pulita delle strade deserte; nel riposo disteso e silenzioso delle piazze; nel respiro lento e profondo degli alberi che si ricoprono di verde; nel vagare stupito e guardingo di animali in libertà.

Epifanie del vuoto tutt’altro che statiche, ma vive e trepidanti, dense di performatività e di energia. Drammaturgie al negativo, che restituiscono la presenza dei corpi nel precipitato trasparente della loro mancanza. Uno svelamento per sottrazione che, nel rendere visibile l’assenza dei corpi, ne lascia affiorare anche l’essenza: o forse solo la memoria, che però, come ci ha insegnato Grotowski, è sempre prossima all’essenza, perché lavorare sul corpo memoria, sull’azione che sopravvive alla sua sparizione, significa di fatto lavorare sull’essenza, su ciò che è essenziale.

Ritrovare dunque nelle drammaturgie dell’eclisse dei corpi, i segni della loro presenza, scoprendo, in quel vuoto denso, il corpo sottile della loro essenza, il valore della loro memoria. Valore che ora, in questo adesso svuotato, ci riappare come nuovo: come segreto svelato, fino ad oggi nascosto e soffocato da un’estetica edonistica dell’affollamento e della partecipazione a tutti i costi che in realtà si nutre del protagonismo individuale, di un soggettivismo abilmente dissimulato nello stordimento empatico della fusionalità comunitaria.

Ritrovare, nelle tracce memoriali dei corpi eclissati, nel loro riaffiorare sulla pelle, il significato perduto o rimosso di tutte quelle azioni che hanno segnato la biografia del nostro corpo e la geografia dei nostri rapporti; di tutti quei gesti, di quelle parole utili che hanno reso la nostra vita vivibile.

Ritrovare tutto questo e custodirlo nello sguardo, per poterlo poi restituire nell’azione, come una testimonianza: come il fondamento per una nuova coscienza della relazione e della partecipazione, per una nuova etica della prossimità, per una nuova estetica della performance.

Una drammaturgia della contemplazione, potremmo forse chiamarla, sapendo però che contemplare non è un esercizio della mente, ma un’azione, un esercizio del corpo: essere passivi nell’agire e attivi nello sguardo, diceva sempre Grotowski: ossia essere ricettivi, fare il vuoto dentro di sé per accogliere l’essenza di se stessi e nello stesso essere vigili, saperla riconoscere, per attualizzarla al presente, in un processo di riconciliazione con il mondo.

Sant’Agata

Giulia Innocenti Malini

Antistruttura e generatività

Sisto Dalla Palma e io abbiamo condiviso un sogno.

Lo abbiamo coltivato e poi lo abbiamo trasformato in un progetto: il Centro di drammaturgia comunitaria. CDC come lo chiamavamo tra di noi, consapevoli di aver scelto un nome pieno di significato, ma poco comprensibile e di certo troppo lungo.

Credo che Sisto con il Centro avesse deciso di portare a compimento storico alcune delle contraddizioni in cui si dibatteva da tempo.

Il “suo” CRT era un teatro che, per quanto di ricerca e d’innovazione, restava pur sempre conchiuso nelle logiche istituzionali dell’industria dello spettacolo e dunque funzionale all’organizzazione del consenso attraverso i meccanismi della performance.

Le scelte artistiche visionarie e la messa in campo di pratiche di teatralità dal basso, aperte e a sostegno delle forme popolari e autonome di produzione culturale, erano stati i modi in cui Sisto aveva a lungo cercato di rispondere alla sua vocazione, che nel 2008 prese la forma di un Centro di Drammaturgia Comunitaria e di un nuovo assetto che doveva far collaborare le diverse spinte che convivevano in modo non sempre pacificato dentro di lui e nel CRT.

Il CDC lo abbiamo fatto insieme.

Ed è stata un’esperienza esaltante, ma anche frustrante.

Sisto era un rivoluzionario sui generis: si muoveva bene entro le maglie dell’istituzione. Un combattente irascibile e geniale che, anche attraverso il conflitto, voleva però collaborare alla costruzione della società, aprendo prospettive nuove, stimolando la partecipazione culturale e quindi il legame sociale per provocare i sistemi affinché si ripensassero e quindi si modificassero per il bene dei soggetti. Più volte l’ho visto in azione nel tentativo di conciliare liminale e liminoide attraverso un’idea festiva del teatro: una rottura rituale del tempo ordinario cui può seguire una trasformazione oppure una conferma dello status quo, ma che in ogni caso produce legame e partecipazione sociale alimentando corpi e identità collettive.

Perché racconto questo antefatto?

In parte perché amo ricordare quegli anni insieme.

In parte perché durante quella lunga collaborazione ho scoperto il valore di tenere vive le contraddizioni. Per farlo bisogna ampliare le logiche binarie, che esaltano i processi deduttivi e il fatto che ci sia una sola risposta valida, per valorizzare piuttosto la pluralità che ci porta l’esperienza affettiva e relazionale e la creatività dell’arte. E Sisto, figlio di un medico, ma umanista appassionato di teatro e di arte, di performatività popolare e di psicoanalisi, è stato un maestro di spiazzamenti, alterità e divergenze.

Torneremo come prima, oppure dobbiamo ripensare lo statuto stesso della corporeità e le sue modalità di incontro con il mondo?

Una domanda ingabbiata in una premessa binaria.

Voglio piuttosto chiedermi che cos’era questo prima e perché oggi ne stiamo costruendo una “rappresentazione nostalgica”. Come se si accendesse un immaginario compensatorio, forse dettato dall’insicurezza e dalla paura per un incerto domani che cancella la realtà di quello che era.

Quando ci penso, percepisco questo prima come un tempo pieno di ingiustizie e di disuguaglianze.

Disagiante e denso di quella morte che tutti noi cercavamo di evitare.

Morte sociale e morte culturale.

Morte sistemica e ambientale.

Io spero che non torneremo come prima.

Ma vorrei che riuscissimo a tenere il meglio di quello che eravamo.

Utopia? Può darsi.

Di fatto abbiamo incontrato un’esperienza di fragilità diffusa. Reale e incontrovertibile.

Forse questa fragilità e le sensazioni che ha scatenato, che hanno colto tutti di sorpresa e senza differenze di genere, status, schieramento politico e valori, potrebbero spingerci a uscire dall’onnipotenza antropocentrica ed epistemocentrica degli ultimi secoli per ripensarci in modo politico, e non solipsistico, entro un’ecologia umanistica e sistemica (e non solo finanziario-tecnocratica), che tenga conto delle dinamiche glocali, delle relazioni ambientali, sociali, culturali ed economiche.

Il corpo non è assente in questo tempo. Questa per me è una certezza.

Anzi è più presente che mai, proprio perché tenuto immobile.

Il bisogno del corpo proprio e del corpo dell’altro, appercezione e propriocezione, contatto e distacco, il bisogno di movimento non sono mai stati sentiti quanto e come ora.

Il corpo nella sua assenza si è fatto drammaticamente presente, non solo come corpo reale ma anche come corpo segnico e scenico, metafora e motore del simbolico.

Cosa si muove, quando il corpo è immobilizzato e trattenuto contro la sua volontà?

Ho lavorato per molti anni con persone recluse, e quello che ho visto scatenarsi in quei contesti sono le emozioni che non trovano più l’atto che le possa rielaborare e formalizzare. E l’immaginazione che prende forme ipertrofiche che possono rasentare la follia, portando alla perdita della capacità di discernere ciò che è reale da ciò che non lo è e determinare agiti deliranti e pericolosi, per se stessi e per gli altri.

Credo che al pronto soccorso medico si debba oggi affiancare un pronto soccorso dell’immaginazione, della relazione e del corpo recluso, tanto urgente quanto trascurato in questo tempo di esaltazione medica e sanitaria, che sembra capace di cancellare decenni di politiche e discorsi sulla salute e sul valore dell’arte, della cultura e della relazione per la salute.

Per chi si occupa di immaginazione incarnata e sociale è il momento di portare le proprie competenze al servizio di processi di espressività e farsi facilitatori di occasioni di autoralità ed espressività condivisa. Sia in rete che fuori.

Basta vecchi spettacoli, letture, rivisitazioni, monologhi sul web: ce ne sono migliaia.

Credo che ora sia più importante uscire dalle dinamiche della rappresentazione, in cui ci sospingono i media e i nostri vecchi modi di pensare il teatro, per recuperare il senso del nostro lavoro, delle sue contraddizioni che sono anche le sue risorse: la relazione, il valore del soggetto con la sua forza di autodeterminarsi pur restando parte di una collettività e prima ancora di un gruppo, e infine le azioni e le trasformazioni che ne seguono.

E forse, per gli operatori di teatro sociale, è il momento di chiedersi se sia ancora il tempo in cui mediare tra istituzioni totalizzanti e soggetti marginali, o piuttosto il tempo per dissentire e immaginare nuove strade.

Se ci fosse Sisto, penso ci direbbe di restare liminali, tra dentro e fuori, per aprire spazi di pensiero e di azione, valorizzando le pluralità ed osservandone le condotte, sia agite dalle persone che dalle collettività, per trovare le domande da cui ripartire. In questa linea, credo che dovremmo guardare ai giovani e ai giovanissimi, alle loro condotte antistrutturali e generative che ci chiedono ma anche ci indicano le strade per un futuro possibile.

San Biagio

Bernadette Majorana

Una non-lettera

Cari amici, e così non ho scritto niente. In questo periodo flagellato ho molto letto, molto ascoltato, molto riflettuto, ma non avevo niente di mio che valesse la pena (una pena vera per me) fermare su un foglio bianco. Troppe parole. E troppo presto per rispondere alla domanda che avete posto. Non si sa ancora che cosa succederà e per quanto tempo ci sarà dato obbligo di vivere in condizioni simili a quelle degli ultimi due mesi. Che cosa avrebbe detto Sisto Dalla Palma è difficile immaginarlo; certo la sua risposta (e prima ancora il suo interrogativo) avrebbe toccato e attraversato questioni essenziali. Al contrario la mia vita di questi ultimi settanta giorni, da quando ci è stato chiesto di sospendere le lezioni, è stata piuttosto scialba, carica dove necessario delle incombenze universitarie e domestiche, come per tutti, ma non troppo diversa da quella che solitamente conduco. A differenza di tanti ho la fortuna di avere una canetta con me, di doverla portare fuori tre-quattro volte al giorno, di godere della sua presenza viva e festosa. Già la festa. Questo tema è forse più cruciale di altri, nei tempi che, dentro le case, stiamo occupando col nostro corpo e la nostra mente. Non ho sentito la mancanza dei contatti fisici, dei baci e degli abbracci, degli incontri. A questi ho guardato, fino a un certo punto, come a ciò cui era necessario rinunciare per un certo periodo, senza troppo drammatizzare. Non mi ha sorpreso la solitudine, che è la mia condizione consueta. Sono stata colta però da un’oppressione malinconica, lieve, ma insistente. E a opprimermi era il pensiero che la città fosse muta e desolata non perché vuota, come pareva esteriormente, ma perché piena, piena zeppa di gente chiusa in casa. Case sulle cui mura tutta questa umanità premeva, premeva per uscirne, per finirla con lo stato di cattività. Una pressione che mi è parso di sentirmi addosso, ottundente, capace di toglierti il fiato, di rubarti i sensi e il pensiero. Questo sentimento mi ha reso un poco sciocca, di una spensieratezza senza gioia, senza eccitazione, accidiosa nel senso più propriamente teologico. Ma ho la mia festa, una festa delle mani, che mi riconduce anche al cuore: da un armadio ho tirato fuori dei vecchi ricami, cominciati trent’anni fa e mai portati a termine. Li ho presi e continuati. Bellissima concentrazione dello spirito e del corpo. Staremo a vedere: forse qualcosa cambierà e ci trasformerà. Ma non sono in grado di immaginare né come né quanto. Con amicizia.

Bernadette

P.S. Riprendo qui quanto ho detto nel corso del dibattito che si è tenuto online il 20 maggio.

Quel che mi dà più da pensare in questi mesi è la messa in crisi di quelli che chiamiamo riti di passaggio. Mi spaventa che possa venir meno la condizione per cui la comunità condivide con il singolo un’esperienza di passaggio ad altro stato, ad altra posizione in seno alla società ritualizzandola e mettendola nel segno della festa (pur se ai tempi nostri così alterata dal consumo e apparentemente sradicata dalla necessità). Mi sembra veramente difficile ri-immaginare queste forme proto-teatrali, questo Ur-teatro, nelle condizioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, se si dovesse protrarre. Lo abbiamo visto in maniera cogente nel venir meno obbligato del compianto e dei funerali. Inoltre, sempre riguardo a ciò che sta a monte del teatro come arte essenziale o come loisir, mi fa riflettere quel che è accaduto all’esperienza sociale del gioco: attraverso il gioco solitario e unicamente domestico, il bambino si è trovato a doversi ri-inventare la propria capacità performativa. Può trattarsi di una opportunità creativa. Riguardo invece al teatro come istituzione sociale e processo artistico, lo spazio dà occasione di ragionare. Come si è letto, il Teatro La Fenice in risposta ai condizionamenti dell’epidemia ha prospettato una scelta coraggiosa: cominciare dallo spazio, appunto, trasformare il luogo teatrale, facendo della platea l’area scenica e di palchi, palcoscenico e retropalco l’area destinata agli spettatori. Mi fa sperare questa scelta perché la rivoluzione degli spazi è sempre stata, nella storia, capace di produrre esiti inattesi e imprevedibili: basti pensare alla invenzione cinquecentesca della scena all’italiana, che era qualcosa di potente in sé, ma di cui non era immaginabile la lunga durata o l’incidenza sociale; oppure, in epoche vicine a noi, negli anni cinquanta-sessanta del Novecento, penso alla contestazione del teatro all’italiana appunto. La scelta di spazi alternativi (dalle cantine, come quelle romane, alle palestre, come quella del CRT di Milano, e così via) ha determinato una mutazione sul piano delle invenzioni artistiche e della stessa necessità del teatro, inteso come qualcosa che può andare al di là degli orpelli ormai sedimentatisi della scena e della platea convenzionali. Chi sa se anche la crisi di questi mesi, che coinvolge lo spazio teatrale come luogo della comunità, porterà a riflessioni nuove, a trasformazioni significative e importanti.

San Sebastiano

Luca Monti

Un vuoto danzante

Un vuoto “clamorosamente danzante”. Ho sempre avuto soluzioni effimere, momentanee e pragmatiche, non sono capace di grandi riflessioni. Penso che siamo sospesi tra sabbatico, digiuno e vuoto. L’ultimo vocabolo mi piace di più perché vedo subito il contrario: il pieno, un pieno di energia di movimento, ma anche di inquinamento, di bulimia, da cui siamo usciti costretti da una molecola invisibile e letale.

La qualità del nostro lavoro come insegnati e operatori, non tanto come attori, ma come coloro che studiano la scena, deve insistere su una analisi e uno studio in vista poi di una ripresa, un ricominciare che avverrà.

Ritengo che il digiuno sia doveroso e imponga una ricerca, un anno sabbatico. Non mi spaventa se l’interruzione dovesse prolungarsi, sono certamente preoccupato per le esigenze economiche di chi è in difficoltà ma devo necessariamente osservare la totalità di un fenomeno e per questo dico che il digiuno può e deve durare, se necessario. Tra i miei maestri ho un anziano parroco in Monferrato, ottimista, per le funzioni religiose ha parlato di un utile digiuno eucaristico. Voglio pensare ad un digiuno teatrale, che faccia sentire nostalgia e ispiri un nuovo desiderio, penso ad un azzeramento che spazzi via tutta l’accademia di bandi, finanziamenti, criteri quantitativi e qualitativi, in nome di una migliore riproposizione di un solo tema: l’arte. Un’arte, la nostra, che performa e quindi deve interpretare la quotidianità, aiutare la gente comune a riprendere abitudine alla prossimità, alla vicinanza, che oggi nella negazione vive nel vuoto.

Il sacro vive, il Papa da solo cammina nella piazza vuota, ma l’intensità è lì, la fede si sente.

Leggo una efficace provocazione di Vacis, aprire i teatri, vuoti, le sale vuote, lasciare che diventino un proseguimento dello spazio pubblico, questa strada mi convince.

Mi convince anche la possibilità che gli ospedali abbiano i loro auditorium, mi piace pensare a certe grandi farmacie che possano ospitare all’imbrunire “un’ora di teatro”, letto e interpretato dai cittadini, coadiuvati da operatori e drammatisti. Una “ora di teatro” anche nei supermercati, nei centri commerciali. Su Rai 5 è stato trasmesso 1 meter closer, danzatori in contesti quotidiani a cura di Aterballetto, mi è sembrato interessante, danzare e muoversi dentro le case, nei garage, negli androni dei palazzi, per strada, come il film Pina di Wim Wenders.

Raccolgo una suggestione di Antonio Moresco con il quale abbiamo realizzato il cammino “nel cuore della notte”, vedo ora una piazza “clamorosamente danzante”, distanti sì, a coppie sì, perché la dimensione della coppia dal decreto fase 2 è contemplata nella forma dei congiunti, una danza per congiunti, per ricongiungerci.

Al mio paese tornerò ed ho in mente un concerto, in un posto caro, “la Pineta”, due tre strumenti musicali, niente microfoni, tanta gente seduta sull’erba, “distanziata”, ma un coro che canta, una sera d’estate.

Con la danza nelle strade, con il teatro, una piccola ribalta nei luoghi di cura, guariremo di più, forse veramente non saremo pieni di vita come prima, saremo cambiati, spero più sobri ed essenziali.

San Giorgio

Francesca Pedroni

Stato di attesa

Cos’è la pigrizia?

Non saper creare uno spazio d’attesa.

(Virgilio Sieni, Dizionario minimo del gesto, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2019 (testi di Mattia Palma, disegni di Arianna Vairo)

Il corpo vive uno stato di attesa. Il movimento è circoscritto a spazi limitati e controllati, il respiro anelerebbe a ricollegarsi alla natura, alla città, agli altri, la pelle non conosce più contatto. Ogni giorno il corpo aspetta un cambiamento che riavvolga il nastro verso una parvenza della vita di prima, nei confini pur ormai violentemente chiariti tra priorità e dinamiche superflue.

E la danza? Merce Cunningham, uno dei grandi maestri del Novecento, la definiva “un atto di concentrazione visibile in una modalità che non potrebbe essere altrimenti. La danza è la sua stessa necessità”.

Necessità in presenza, necessità di contatto tra i corpi e tra gli oggetti, necessità di abbracciare in un incontro non protetto altro che dalla tecnica il terreno nella gravità, necessità di percepire l’attrito del corpo nello spazio, l’appoggio e il rimbalzo tra muscoli propri ed altrui, la libertà di giocare con la tridimensionalità del reale. Necessità stravolte a cui, in questi mesi, si è proposta una prioritaria soluzione: il digitale.

Il messaggio ufficiale diffuso dall’International Dance Council CID dell’Unesco per la Giornata Mondiale della Danza dello scorso 29 aprile si apriva così:

Prima del cinema e del video, la danza era “un’arte evanescente”, nel corso della storia tante opere coreografiche sono sparite, mentre hanno resistito al passare del tempo capolavori della pittura, della scultura, della poesia e del teatro. La diffusione del video ha rivoluzionato l’arte della danza, il suo contributo è inestimabile.

Realtà dei fatti, senza gli archivi, senza i documentari, le riprese degli spettacoli dal vivo, le opere di videodanza, molta memoria si sarebbe persa. Una risorsa fondamentale.

Mai come in questo periodo il digitale è diventato l’unica via. Balletto, danza contemporanea, l’offerta gratuita è stata in questi mesi immensa, via streaming, su youtube, attraverso link recuperabili sui siti delle compagnie, dal Teatro alla Scala al Bolshoi di Mosca, dal Mariinskij di San Pietroburgo al New York City Ballet, con iniziative proposte da miriadi di artisti, da Anne Teresa De Keersmaker a Virgilio Sieni, da Roberto Bolle ad Aterballetto, incontri annunciati su pagine Facebook, lanci su Instagram. Produzioni imponenti, clip più o meno accattivanti, ma anche riprese più inquiete sullo spazio vuoto delle sale prova, dei teatri per spostare l’attenzione su ciò che manca (Arearea, Giorgio Rossi dei Sosta Palmizi, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni insieme a molti altri coreografi italiani). Perché mentre ci godiamo dal salotto di casa la cultura in streaming, nel frattempo sono saltati festival, rassegne, programmazioni. Quanto potrà durare? Chi potrà andare avanti? Chi sarà spazzato via?

C’è necessità di strategie che sostengano gli artisti nella ripresa della pratica, nella riapertura di spazi in sicurezza per le prove, lo studio, la creazione dal vivo. Perché, anche per il digitale, una volta finiti i materiali d’archivio (ed è ovvio che qui le grandi istituzioni hanno la meglio), una volta terminate le lunghe o brevi clip delle danze in cucina, in salotto o in giardino, ci sarà bisogno di tornare a nutrirsi della creazione dal vivo, del contatto tra i corpi, della pratica, del teatro in presenza. Il Netflix della cultura una soluzione? Pongo la questione attraverso la visione della Lezione sull’Attesa n. 8 di Virgilio Sieni perché nella bellezza del risentire con gli occhi il contatto del corpo con la natura, la pittura, il paesaggio, ognuno di noi percepisca la meta di questo nostro tempo d’attesa.

Sant’Andrea

Alessandro Pontremoli

Se tutti i teatri chiudessero?

Una delle provocazioni che il mio maestro Sisto Dalla Palma amava lanciare a lezione, di anno in anno, suonava più o meno così: “Immaginate se tutti i teatri chiudessero? Ecco: il teatro continuerebbe ad esistere?”.

Incredibile in quegli anni sarebbe stato immaginare lo scenario che Dalla Palma proponeva come qualcosa di assurdo, come una distopia difficilmente realizzabile.

Ebbene, oggi tutti i teatri hanno chiuso, esisterà ancora il teatro?

Per quello che ho imparato proprio da Sisto Dalla Palma, in tanti anni di frequentazione e discepolato, a questa angosciante domanda rispondo: possono chiudere i teatri, possono morire gli spettacoli, possono “crepare gli artisti”, ma il teatro non solo esiste, ma continuerà ad essere quella potente esperienza dell’umano, fintanto che almeno due persone saranno l’una di fronte all’altra.

Per capire cosa succederà al teatro da oggi in avanti non credo sia richiesto un ripensamento dello statuto della corporeità, perché dal punto di vista fenomenologico esso rimane antropologicamente una costante: nel teatro la persona è una invariante fondativa.

Lo statuto del corpo, con la sua ambiguità costitutiva che si muove chiasmaticamente fra soggetto/oggetto, natura/cultura, io/mondo, dovrà essere piuttosto il punto di partenza per ritrovare lo stato di necessità originario che ha generato nelle varie comunità del mondo le più disparate epifanie di ciò che il teatro è: una messa in forma della relazione.

Ed è quest’ultima a dover essere ripensata e a cui dare una nuova forma, rigenerando quella dialettica dello sguardo cui abbiamo rinunciato nella costituzione del sé, frapponendo fra noi e l’altro ogni sorta di schermo e mediazione.

La distanza imposta dalla pandemia sarà sempre, nel teatro, inferiore a quella di ogni altro strumento di comunicazione, una distanza che lo sguardo impone per collocare l’altro in un orizzonte e non schiacciarlo nella vicinanza assolutizzante della pornografia.

Tre strade intravedo nel futuro e tutte mi vengono indicate dalla sapienza dei maestri:

– secondo Apollonio il teatro è quel movimento che si genera all’interno del ternario drammaturgico: come accade in montagna quando una nube bassa ti preclude lo sguardo, è il coro ad individuare la sua guida, quella che nella distanza massima permessa dallo sguardo permette di mandare sempre uno in avanscoperta alla ricerca del sentiero;

– l’alleanza dei corpi, di cui parla Judith Butler, è quella speranza performativa che nel rispetto della distanza, che è anzitutto una necessità di orizzonte prima che una profilassi strategica, deve tornare a ripopolare lo spazio pubblico delle nostre città, come manifestazione di una rinnovata necessità festiva e di nuova tattica di resistenza politica;

– è indispensabile ripensare la relazione educativa e restituirle tutte le peculiarità derivanti dalla sua matrice teatrale e ludica: solo così si può immaginare di risvegliare il desiderio, tanto assopito quanto ridotto all’osso, che dal dopoguerra ad oggi ha progressivamente svuotato i teatri non meno che le chiese. Solo il desiderio muove a compiere quell’azione che nel teatro è un agire trasformativo, del coro e del singolo, un agire che non è solo di chi sale sul palcoscenico di un teatro, ma è una responsabilità altrettanto forte per chi si pone di fronte, per chi agisce solo guardando, ma contribuisce al cambiamento di sé e del mondo con la dialettica del suo sguardo riconoscente nel momento della riconoscenza.

San Lorenzo

Alessandra Rossi Ghiglione

Cultura e salute beni comuni

La tragedia più antica arrivata a noi è I Persiani di Eschilo. Sappiamo che fu rappresentata per la prima volta nel 472 a.C. Narra di una sconfitta, quella del grande Serse contro la Grecia. Ma il grande protagonista di questa tragedia non è Serse, ma il Coro, che dà anche il titolo all’opera. La comunità degli abitanti di Susa, i persiani, esprime timore e disorientamento, si interroga su quali valori debbano guidare l’azione umana nella Storia, compatisce il dolore e insieme condanna l’hybris – la tracotanza – che spinge a rompere gli equilibri precari e che spinge a rompere gli equilibri precari e fondamentali della convivenza dell’uomo con le forze che lo circondano. Il coro persiano in scena è specchio della comunità greca, che assisa sugli spalti del teatro ci si immedesima e, attraverso questo straordinario dispositivo culturale che è il teatro delle origini, guadagna una diversa comprensione della sua vita collettiva. I Persiani è una tragedia scritta da un una diversa comprensione della sua vita collettiva. I Persiani è una tragedia scritta da un greco sul suo peggior nemico, otto anni dopo la straordinaria vittoria su su questo stesso nemico, eppure non è un’opera di compiaciuta autocelebrazione del vincitore.

Potremmo dire che è un’opera di meditazione compassionevole sul dolore, anche quello del nemico, e soprattutto sul senso dell’agire violento e tracotante dell’individuo nel cosmo. Coro, comunità, relazioni fisiche di prossimità. Il lockdown ce l’ha reso chiaro: siamo animali sociali, siamo corpi sociali e abbiamo bisogno di un corpo sociale. La straordinaria ricchezza di offerta culturale digitale che ci ha tenuto in vita per questi due mesi – in una dimensione di disuguaglianze di accesso eclatante che ha favorito chi già fruiva della cultura per capacità e/o opportunità – ci sfama, ma non ci nutre e non ci basta. Abbiamo bisogno di un ‘corpo a corpo’, di prossimità anche fisiche con persone, spazi, contesti in cui far nascere non solo connessioni ma relazioni, non solo emozioni ma sentimenti, non messaggi ma pensieri, non connessioni ma relazioni, non solo emozioni ma sentimenti, non messaggi ma pensieri, non immagini ma poesia e visioni.

Diciamo che la cultura fa bene alla salute, ma di quale salute oggi stiamo parlando?

La narrazione di sistema che il Covid-19 ci ha portato legittima un’idea di salute solo sanitaria, in cui la cultura della relazione e della partecipazione sono inessenziali e in cui il ruolo della cultura si ferma a quello di offrire un altro contenuto alla fruizione consumistica che intrattiene ma non cura. Sappiamo che non è così, che la salute è una dimensione dimensione biopsicosociale e che la cultura cura e fa salute quando diventa partecipazione e cocreazione.

Per ripartire dobbiamo ritrovare nel distanziamento fisico la possibilità di inventare vicinanze sociali e produrre significati culturali condivisi che alimentino l’immaginazione e la resilienza altre, diverse da quelle prevalenti. Voci e che consentano di dar voce a narrazioni sociali altre, diverse da quelle prevalenti. Voci soprattutto di chi la cultura non la fa e non la consuma.

Mentre stiamo vivendo la sconfitta di un mondo, in una guerra bianca che fa migliaia di morti e decine di milioni di feriti, possiamo infine non dimenticarci che fuori dall’hortus conclusus del nostro settore, tra i cittadini c’è già un enorme patrimonio di risorse gratuite che le persone hanno generato in termini di idee, relazioni, produzione culturale, impegno sociale e civile. Un autentico processo vitale di rinnovamento è già in corso, spesso in luoghi informali. Possiamo ascoltare, riconoscere, dialogare e aprire gli spazi delle nostre istituzioni, organizzazioni, progetti perché questi semi di rigenerazione collettiva mettano radici mettano radici e crescano e diventino un pensiero collettivo, possiamo assumerci la responsabilità di coltivarli insieme e di condividere i frutti per nutrirci tutti. Così forse la cultura sarà per tutti, anche per quelli che non sono del settore, un bene comune da difendere. Come lo è – e lo abbiamo imparato – la salute.

Con il contributo di

Tag: coronavirus (99), corpo (21)