Il mio teatro meticcio

Un'intervista a Rafael Spregelburd su produzione e finanziamenti, rapporti tra autore, attore e regista, intrecci tra teatro e cinema, serialità. E su Buenos Aires

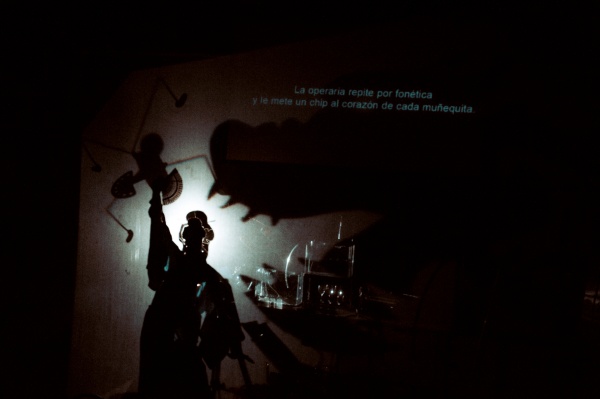

Di passaggio da Buenos Aires, nell’accogliente Teatro El Extranjero nel quartiere di Almagro – una delle zone della città a più alta densità teatrale – vedo l’edizione argentina di Spam, testo, regia e interpretazione di Rafael Spregelburd, affiancato da Zypce per l’ideazione e l’esecuzione delle musiche.

La prima edizione del testo è andata in scena in Italia, commissionata e interpretata da Lorenzo Glejeses con la regia dello stesso autore, prodotta col sostegno della Fondazione Campania dei Festival e del Festival delle Colline Torinesi. Purtroppo mi ero persa lo spettacolo italiano, ma il titolo e il tema, e gli eventuali paralleli Napoli-Buenos Aires, sono sfiziosi. Colgo ora l’opportunità di vedere Spregelburd giocare in casa, e per di più in scena: ho visto e considero Panico e La modestia messi in scena da Luca Ronconi fra gli spettacoli e i testi migliori degli ultimi anni e non avevo mai pensato a Spregelburd come a un attore. Invece è anche un ottimo attore: protagonista angosciato e assieme esilarante, oltre che narratore ironico e quasi elegante (nel suo smoking di seconda mano alla Sean Connery). Ma è anche in grado di rendere una storia surreale se non credibile, quasi convincente, così intrisa di frammenti di cultura pop, immaginario cinematografico, esperienza e ansia virtuale quotidiana. Ci si può quasi immedesimare in Mario Monti, il professore napoletano (linguista) che a seguito di un incidente perde la memoria. L’unico mezzo per ricostruire qualcosa di sé è internet. Ma se da un’unica email arriva un indizio cui aggrapparsi (un’alunna cui non è stata corretta la tesi), l’omonimia con il più noto uomo di Stato azzera l’identità minore del nostro professore, e una prima “spam” da un’improbabile Malesia innesta – come nei meccanismi del sogno – una catena di eventi e un’avventura virtuale degna di James Bond, fra mafie cinesi a Malta, fantasmi di Caravaggio, falsi documentari subacquei, metodi per ingrandire il pene, grammatiche paradossali di lingue estinte della Mesopotamia…

Il testo è composto da 31 scene, 31 giorni, un mese di Spam. La sequenza può essere composta liberamente (non ha quindi una vera e propria logica narrativa) e il ritmo è incalzante anche grazie a un accompagnamento musicale e sonoro, spiritoso ma martellante, e ai video esilaranti (in particolare le interviste a una famiglia napoletana che ha comprato una bambola di produzione cinese, che si rivela un oggetto parlante pornografico… ). Lo spettatore si diverte per due ore, nelle quali coltiva l’aspettativa di una soluzione che non arriverà mai.

Rafael Spregelburd ha risposto ad alcune domande, generali e sullo spettacolo. Le sue considerazioni riportano ad alcuni temi che ateatro ha trattato con regolarità o affrontato più recentemente: i modi di produzione e i finanziamenti (con un appello indiretto al teatro italiano), il rapporto fra i ruoli (autore, attore, regista) e quello fra teatro e cinema, la serialità.

Cosa pensi della tua fortuna in Italia? Secondo te da dove nasce?

Non lo so. A volte in alcune culture teatrali si intersecano una serie di fattori e fanno sì che alcuni testi siano allestiti più spesso di altri. In linea di massima credo che i miei testi emergano da una cultura teatrale ricca e ibrida: il teatro di Buenos Aires è felicemente meticcio, e non sembra riconoscere come strettamente propria nessuna delle sue tradizioni. O almeno, le riconosce tutte allo stesso modo. Commedia dell’Arte, realismo cinematografico, assurdo francese, sottogeneri televisivi, dramma psicologico, verità stanislavskiana, sono tutti filoni che coesistono pacificamente e follemente nella tradizione argentina contemporanea. È per questo che i miei testi – che riciclano o mischiano alcune di queste tradizioni incompatibili – a volte fioriscono più in una cultura che in un’altra. Curiosamente i paesi europei dove le mie opere vengono rappresentate più spesso sono la Germania e la Svizzera, ma di sicuro in quei paesi le messinscene hanno sempre sofferto di qualche equivoco, una sorta di mailnteso culturale rispetto a un (possibile) terreno comune: quello che nel mio lavoro io definisco “realistico”, per i tedeschi è kitsch; quello che per me è drammatico, per loro è melodrammatico, eccetera. In Italia, soprendentemente, i testi si traducono senza particolari interventi o manipolazioni culturali: si capiscono così come sono scritti.

Mi sembra che ogni volta che un paese entra in una forte crisi, i miei testi vengono riscoperti dalla sua cultura teatrale. Mi è accaduto anche in altri paesi, dove i miei testi sono diventati leggibili dopo l’esplosione di una crisi. Ma penso che la mia fortuna sia dovuta anche agli enormi legami culturali tra l’Italia e l’Argentina; per il resto del mondo, gli argentini sembrano italiani che parlano spagnolo. La nostra gestualità, il nostro senso dell’umorismo, la nostra malinconia sono il lascito dell’enorme e travolgente immigrazione italiana, che in diverse ondate nel corso del XIX e XX secolo ha fondato l’identità Argentina.

Ti sei fatto un’idea in questi anni di affinità e differenze fra teatro italiano e argentino?

Ho potuto notare alcune differenze fondamentali, quelle che si vedono a prima vista. In primo luogo, il teatro italiano è fortemente legato alle sue tradizioni più antiche, dalla Commedia dell’Arte alla commedia napoletana, passando per la solennità onnipresente dell’opera lirica, l’invenzione Pirandello e la tradizione del grande teatro di regia. La tradizione argentina, invece, sembra fuggire a spirale dal suo passato e si dedica al meticciato di diversi filoni e avanguardie letterarie, e anche del cinema e delle arti visive. In Italia la tradizione conta e pesa molto, mentre in Argentina si da maggior valore alla novità, a ciò che è giovane, alle forma originale.

L’altra differenza fondamentale riguarda le modalità di produzione, che nascondono naturalmente un fondamento politico. Nel teatro italiano c’è stata un’epoca in cui gli attori avevano tutto il potere: attraverso i sistemi dell’improvvisazione e della creazione dei testi, con la gestione dei ruoli e delle compagnie, il teatro funzionava come una vera e propria cooperativa di lavoratori autonomi, senza padrone, che amministrava la propria visione artistica.

A partire dal fascismo, in profonda sintonia con le altre tendenze europee ma con un’enorme distorsione della realtà, si è deciso di imporre la figura del “regista”, il Maestro, che ha finito per diventare il capo che impone la propria volontà a un gruppo di attori (di lavoratori). In questo modo è stato quasi completamente eliminato quel potere teatrale che gli attori conoscevano così bene e sapevano far fiorire con tanta autonomia. Il regista ha assunto caratteristiche simili a un monarca, contrapposto alle protoformazioni amarchiche delle compagnie indipendenti.

In Argentina, invece, per varie ragioni, il potere creativo è sempre stato e continua a restare nelle mani degli attori. La stragrande maggioranza degli autori e registi della mia generazione sono attori che scrivono o dirigono un proprio gruppo. Il motivo principale è che non esiste una forte politica di sovvenzioni o interventi in materia di teatro da parte dello Stato: in ARgentina si sostiene a malapena una percentuale minima dell’enorme quantità di teatro che si produce. Così i nostri drammaturghi sono abituati a scrivere per gli attori, e non per il mondo letterario. Questa è una grande differenza, credo, quando si tratta di misurare la potenziale teatralità di una presunta avanguardia. Quelli che meglio comprendono il fenomeno teatrale sono – continuano a essere – gli attori, e non c’è burocrazia che possa mediare tra questa conoscenza istintiva, artigianale e i risultati.

Un terzo elemento che ci differenzia, e che non deve essere trascurato, è la lingua. Il mercato teatrale in castigliano comprende quasi un intero continente: quindi il nostro un teatro è abituato a varcare le frontiere, a ibridarsi, ad allargare i propri confini nutrendosi dell’altro. In Italia, l’italiano e i suoi dialetti sono un po’ costrittivi: la sua grazia, il suo umorismo, le sue connotazioni seminascoste funzionano solo all’interno del proprio territorio. Questo porta a un teatro di forme più “pure”, che incontra maggiori difficoltà a incontrarsi con il mondo intero. Invece il teatro argentino ha forme completamente “impure”.

Cosa ti interessa in particolare nella scelta della serialità, in progetti come la Eptalogia e Bizzarra? Da dove arriva l’ispirazione? Continuerai a praticare la forma seriale?

Nei territori dell’arte, il concetto di “unità” è entrato in crisi da almeno un secolo. Si potrebbe pensare che per secoli il pretesto per la creazione artistica sia stata l’idea di “bellezza”. Questa utopia è crollata da tempo: anche espressioni orrende possono essere considerate arte, fin dall’epoca dalle avanguardie dell’inizio del XX secolo, che ancora dominano la nostra immaginazione nel territorio dell’avanguardia. Così, quando il concetto di “bellezza” si è rivelato insufficiente, è emerso il concetto di “unità”. Un’opera d’arte deve essere qualcosa che contiene – in sé stessa – una unità; deve essere indivisibile e coerente con se stessa. Beh, penso che questo è il mito che le nostre generazioni devono ribaltare: è assurdo affermare che l’opera è “una”, visto che è ovvio che non può essere più di questo. L’”unità” è stata un’utile astrazione, perché nessuno osava parlare più di “bellezza”, ma non è una buon fondamento. Se ci guardiamo intorno, ci accorgiamo che l'”unità” è una fantasia. Non c’è unità né nella teoria atomica, né nell’io psicologico. Allora perché pretenderla dalle opere d’arte, che hanno sempre cercato di far propria la biologia, il comportamento di ciò che è vivo, più che la ragione? Quindi sono emerse diverse tendenze della creazione contemporanea che hanno esplorato il valore della frammentazione, il minimalismo, la serialità, l’intertestualità: un intreccio di testi sembra biologicamente più coerente di un testo solo, isolato, indipendente dal mondo in cui si colloca.

La verità è però – semplicemente – che a un certo punto mi è sembrato di percepire intuitivamente e molto chiaramente che i progetti “possibili” non interessavano a nessuno. Mi era molto difficile ottenere finanziamenti per rimettere in scena una mia vecchia opera, collaudata ed efficace. Invece, quando ho proposto un ciclo di sette opere indipendenti a partire dall’opera di Bosch sui sette peccati capitali, i teatri locali si sono subito dichiarati interessati. Credo che questi siano tempi che in segreto favoriscano la spettacolarità e la magniloquenza, mentre in pubblico reclamano discrezione e intimità. Il vecchio principio che nell’arte “il meno è più” (“less is more”) ha compiuto un giro completo di 360 gradi e ora – credo – emerge un rinnovato interesse per un principio che non è opposto, ma complementare: “il più è il più”. C’è un interesse per lo smisurato, l’infinito, per formati inusuali che sfuggono dalla comodità borghese del teatro tradizionale, da palcoscenico. Credo che questi interessi culturali siano ciclici, storici, e che abbiano naturalmente a che vedere con un complesso di fattori extrateatrali.

Ma sento l’enorme responsabilità della mia epoca quando esploro questi formati. Nella mia naturale contraddittorietà, spero di trovare l’intimità e il gusto del dettaglio e delle sfumatura nella serializzazione, nella narrazione infinita, in una intertestualità sproporzionata.

Come produci i tuoi testi a Buenos Aires?

Di solito lavoro con la mia compagnia di attori (El Patrón Vázquez), così spesso immagino testi per questi cinque attori. E dal momento che nei miei lavori la nozione di personaggio e attore di solito non coincidono, in generale io e i miei attori facciamo molti ruoli diversi nella stessa opera.

Ma lavoro anche su formati più sperimentali: i due o tre “Sprechopern” che ho montato finora sono stati pensati indipendentemente dalle linee di interesse del mio gruppo.

Altri lavori li ho realizzati per gruppi più grandi. Quasi sempre questi lavori sono emersi da laboratori o dal lavoro con gruppi di studenti. Così sono stati scritti per esempio Lucido, Acassuso, Bloqueo, El fin de Europa o Bizzarra.

Non abbiamo alcun sostegno dalle istituzioni statali, così lavoriamo quasi sempre in solitudine, con formati di produzione molto economici, autosostenibili (gli attori vivono di altri lavori) e quando finalmente arriviamo a uno spettacolo che ci interessa, iniziamo a “venderlo” al mondo intero. La presenza dei miei lavori nei festival internazionali (Spagna, Germania, Brasile, Messico e Cile) fa sì che questo sistema funzioni molto bene; non siamo in attesa di sussidi locali, che sono scarsi e molto restrittivi, e immaginiamo spettacoli il più possibile trasportabili perché siano finanziariamente sostenibili.

Non sono neppure proprietario di una sala. A Buenos Aires ci sono tantissimi teatri indipendenti, ed è facile accordarsi per un periodo di tempo determinato, per rappresentare gli spettacoli due o tre volte a settimana. Così riusciamo a tenere uno spettacolo in cartellone tra i due e i quattro anni, non di meno. La lunga permanenza in cartellone ha enormi benefici: gli spettacoli si raffinano, il pubblico si seleziona (chi viene a vederci sa, grosso modo, cosa può aspettarsi, nel quadro di un’offerta teatrale enorme, che può sembrare travolgente e che distrae molto). Questo a volte ci permette di preparare nuovi lavori per il teatro, e contemporaneamente di lavorare anche al cinema e in televisione. Si tratta di un sistema ideale, che assicura un’enorme indipendenza. Mi augurerei che in altri paesi si capisca l’importanza di questi modi di lavorare: si eviterebbero molte frustrazioni.

Continui a lavorare come attore sia in teatro che al cinema. Per te come autore è importante continuare a essere anche attore?

Assolutamente. Il mio rapporto con il teatro passa soprattutto dalla sua relizzazione, dalla performance. E’ il ruolo che mi mantiene più vivo, ed è anche il più difficile. Al tempo stesso, è quello che mi ha insegnato di più sul mondo e su me stesso. L’attore è un essere privilegiato che può permettersi di vivere vite prese in prestito da altri, con altre motivazioni e altre logiche. Si tratta di un esercizio straordinario per l’anima, ed è molto seducente. Ho iniziato a scrivere per il teatro perché non trovavo i testi che mi rappresentavano. Poi, quando ho visto che non c’erano registi interessati a questi testi, ho iniziato a dirigerli. Ma il mio primo obiettivo è sempre stato recitare. E continuerò a farlo finché posso. E’ un grande privilegio. Salire in scena ti regala uno spazio necessario di debolezza, di incertezza, di cambiamento costante. La scrittura ti offre uno spazio di libertà. Invece la regia – il ruolo che mi piace meno – è quasi sempre solo restrittiva e moralistica.

In teatro interpreto quasi esclusivamente i miei testi, e così finisco per limitare le mie capacità e la mia immaginazione: per me non ho mai scritto un personaggio che consderassi al di fuori delle mie capacità. Invece nel cinema mi succede una cosa straordinaria: mi chiamano per ruoli molto diversi (ancora non sanno bene a cosa servo, così non hanno potuto incasellarmi, come è invece accaduto a molti altri attori della mia generazione). Questo mi offre un’opportunità immensa di crescere come attore. Ho spesso accettato ruoli in film che non sarei mai andato a vedere al cinema, solo perché il personaggio rappresentava per me una sfida straordinaria. Con il tempo ho imparato anche a valorizzare altri generi (per esempio la commedia, sempre disprezzata) e capire quanto sia difficile realizzarli e quanto sia necessaria, vitale, la funzione di intrattenimento che offre il cinema. Dalla televisione, in cambio, ho imparato poco: è un esercizio di velocità e concentrazione, ma quasi mai di intensità o di grande impegno artistico. Le sue intenzioni sono più vicine al possibile, al mimetico, che all’arte.

Spam ha una struttura diversa dai testi che ho visto rappresentati (Panico, Modestia, Lucido), ma due temi in comune: quello dell’identità e la condizione di confine fra vita e morte. In fondo Mario Monti potrebbe essere già morto: nessuno lo cerca, e lui studia civiltà sepolte. Questi temi sono un elemento costante nel tuo lavoro?

La definizione dell’identità è da sempre uno dei grandi temi del teatro. Chi sono? E’ una domanda che in teatro diventa metafisica, da Amleto fino a Pirandello, dal momento che l’”essere” in teatro è sempre – evidentemente – un’illusione. La questione del “furto d’identità” è sempre presente nei miei lavori: identità sostituite, attori che devono rappresentare ruoli opposti, personaggi travestiti da altri personaggi, diritti d’autore di opere rubate, e diverse componenti magiche intorno al tema dell’identità. La domande relativa all’”essere” sembra in effetti essere presente in buona parte della mia produzione.

Il confine tra la vita e la morte è un tema che appare meno di frequente (Panico, Bizzarro, Spam, La caparbietà), ma penso che sia piuttosto una componente magica, illusoria, che segnala elementi che vanno oltre la nostra ragione quotidiana. Io non sono attratto dallo spiritismo, diffido di quasi tutte le teorie che non hanno fondamenti scientifici, sono ateo fino al midollo e mi arrabbio quando qualcuno inizia a parlarmi di astrologia. Per questo motivo, tutto questo campo appartiene per me all’”alterità”, al mondo dell’irrazionale, ed è naturale metterci mano se voglio mettere in gioco la mia razionalità, e, con essa, quella dei miei spettatori.

Il caso di Spam è particolare e piuttosto irritante. La scena 31 offre una singola informazione, assolutamente invisibile nel resto dell’opera, ma presente sotto la superficie, che negli ultimi minuti costringe il lettore/spettatore a mettere in discussione tutto ciò che ha vissuto: “Non potrei essere io – e non lui – quello che è morto?” E’ una domanda febbrile, frutto di un malinteso (lo spettatore sa che la cartolina se l’è inviata lo stesso protagonista nella scena 5, e non un fantasma), ma è assolutamente legittima, e in un momento di enorme frustrazione e malinconia virtuale appare come una soluzione valida a tutta quell’incertezza. Si tratta di un finale atroce, che apre un abisso proprio quando lo spettatore si aspettava una spiegazione o un lieto fine.

L’amnesia è il punto di partenza e assieme un pretesto – alla ricerca dell’identità sul web si cade nel “mondo Spam” – ma rimanda anche al tema reale della spazzatura nella città di Napoli. Napoli ti ha ispirato? E’ stata determinante nella scrittura di questo testo? E il testo e lo spettacolo possono assumere significati diversi a Napoli o a Buenos Aires?

Buenos Aires e Napoli condividono più di un elemento comune, e Maradona è probabilmente solo un’immagine divertente di questa affinità. Se si percorre l’Italia verso Sud, Napoli è l’ultima metropoli. Buenos Aires è l’ultima megalopoli del continente sudamericano. In tutte e due le città c’è una coesistenza quasi naturale di contraddizioni che – più al Nord – si presentano come inconciliabili.

Ma l’idea di spazzatura in realtà pone problemi di carattere più generale. Conosciamo da tempo la tragedia ecologica della “terra dei fuochi” in Campania, le aree agricole dove sono state sepolte scorie radioattive scartate dalla Francia o dal Belgio, la cui destinazione – nelle mani della mafia – sfugge al controllo statale. Mentre scrivevo Spam, si verificò l’incidente della Costa Concordia, e da lì mi venne quasi automaticamente un’idea abbastanza semplice: per apparire credibile, il mondo virtuale deve copiare il reale. Dunque se il mondo reale è governato dalla logica industriale della produzione di rifiuti, il mondo virtuale deve fare lo stesso. Spendiamo più ore a “pulire” il nostro computer che a godere dei vantaggi della macchina. A cosa è dovuto? Perché produciamo i nostri Golem, le nostre virtualità, a immagine e somiglianza dei problemi della realtà, invece di superarli con la tecnologia? Ho fatto un lungo elenco di oggetti che sarebbero stati sommersi in mare al largo dell’Isola del Giglio, e ho letto questo elenco cantandolo su vecchie melodie orecchiabili, da karaoke. A Buenos Aires il risultato contiene una nota di sarcasmo e risulta ridicolo. In Italia funzionava in maniera molto diversa: l’incidente della Costa Concordia è una vergogna nazionale, e tutto il ridicolo di quel testo si tinge di morte e di tristezza. A Buenos Aires quella è una scena comica, in Italia è insopportabilmente malinconica. L’ho verificato di persona.

Bisogna però dire che questo testo, più di ogni altro, sfrutta i frequenti viaggi tra Napoli e Buenos Aires per costruire un mondo poetico che ha una lettura diversa da un lato all’altro dell’Atlantico. E sono dacvvero due opere molto diverse, perché il pubblico deve completare le zone oscure, le incognite, in modo molto diverso nei due universi.

Quando hai scritto il testo, pensavi già che lo avresti diretto e soprattutto interpretato, e con gran divertimento, in una produzione argentina?

Sì, il testo è stato sempre pensato per essere interpretato da me. Quando Lorenzo Gleijeses ha visto un mio precedente lavoro, il monologo Stateless, mi ha chiesto di scrivere qualcosa che potesse rappresentare in Italia, con un formato simile. Gli ho spiegato che, siccome non lo conoscevo bene – potevo provare semplicemente scrivere un nuovo testo e proporglielo. Però sempre pensando di finanziare, con i soldi della commissione, la mia versione del lavoro a Buenos Aires. Per me è stato molto utile dirigere il lavoro prima in italiano, perché, dal momento che non dovevo interpretarlo, ho potuto dedicarmi completamente ai problemi di montaggio, che – considerando la vastità di media che di questa opera prevede – sapevo che sarebbero stati molti. Ma poi è successa una cosa molto semplice: i due lavori hanno musicisti diversi, che hanno generato universi immaginari altrettanto diversi. In effetti i due spettacoli non si assomigliano, se non per l’uso di alcuni video, che sono gli stessi nei due allestimenti.

Il musicista italiano è Alessandro Olla, specializzato in musica elettronica e video arte. La sua versione dell’opera è più seria, forse più raffinata. E’ anche un magnifico pianista, così io stesso gli ho chiesto di musicare i video improvvisando su una linea molto simile alla musica per pianoforte di Gurdjieff. Olla ha fatto tutto quello che è gli stato chiesto con l’eleganza di un erudito. Nella versione di Buenos Aires, invece, ci siamo totalmente affidati all’estetica di Zypce, che è molto diversa: lavora su un concetto di musica industriale, basato su motori sgangherati, effetti “sono-chimici” subacquei, strumenti a corda che realizza lui stesso eccetera. Il suo è un universo trash, e ha poco di elegante, e dunque i contrasti sono enormi. Però il lavoro si è andato adattando a queste due estetiche con naturalezza e sono orgoglioso di aver immaginato due soluzioni così diverse per lo stesso testo.

L’opera si compone di 31 scene, ma non si richiede che venmgano tutte rappresentate ogni sera. Le scene che non si fanno – ma che sono scritte ed esistono – costituiscono la “forza assente” del testo, e questa forza è diversa ogni volta. Noi non abbiamo scelto le stesse scene per i due montaggi, per cui ci sono alcune differenze tra le due versioni, sia narrative sia nell’ordine in cui vengono presentate. Questo è già nelle potenzialità del testo, e quindi esigo che i registi che vogliono metterlo in scena ne tengano conto. Ci saranno messinscene di Spam a New York, Stoccarda e Bruxelles, e immagino che ciascuna sarà molto diversa.

Formosa, 17 maggio 2015

Tag: argentinoteatro (4), Rafael Spregelburd (7), serialità (4)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.