In dialogo tra corpo e voce

Il libro che Laura Mariani ha dedicato a Ermanna Montanari

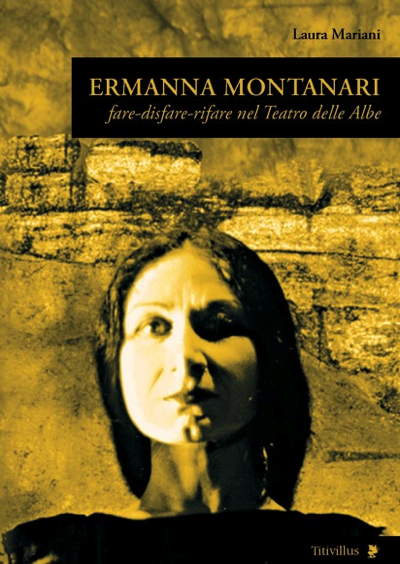

Per scrivere Ermanna Montanari. fare-disfare-rifare nel Teatro delle Albe (Titivillus, Corazzano, 2012, pp. 344, € 23,00), Laura Mariani si è trovata di fronte a “due difficoltà”, come confessa all’inizio di questo saggio denso e di ampio respiro:

La prima riguarda l’impossibilità, a volte, di scindere la sua esperienza e la sua storia da quelle di Marco Martinelli (…). La seconda nasce dalla maestria di entrambi nel dire di se stessi e del lavoro teatrale. (p. 17)

Per quanto riguarda la prima, il rapporto con Marco, sono emblematiche due immagini, alle pp. 25-26. In entrambe, Marco è dietro Ermanna, alle sue spalle, e l’abbraccia.

Nella prima, datata 1986, lei indossa una giacca militare, da soldatino. Dietro di lei, Marco si intravvede appena, come si intravvedono le sue mani che le cingono la vita, sotto quelle di lei. Lui sembra quasi volerla muovere, come un burattino, e insieme l’abbraccia. Lei risponde a questo gesto, insieme affettuoso e autoritario, con un altro gesto affettuoso, con il quale sembra però voler riprendere la propria autonomia: le mie mani sopra le tue.

Nella seconda fotografia, scattata otto anni dopo, un secondo abbraccio da dietro, un altro gesto di Marco insieme protettivo e affettuoso. Lei risponde con lo sguardo, fiero e orgoglioso, quasi di sfida.

(A un certo punto – a p. 114 – Laura Mariani racconta il momento esatto in cui si è “appassionata alla fotografia di teatro”…)

Come si vede fin dall’inizio, questo è un libro che sa far parlare le immagini: un versante cruciale, per ricostruire la storia del teatro in generale, e ancora di più in un caso come questo, dove la qualità iconica è centrale alla riflessione, come vedremo.

La seconda difficoltà evidenziata nel prologo: Marco ed Ermanna sono teatranti colti, consapevoli, in grado di raccontare la propria storia e le proprie motivazioni. E poi Ermanna e Marco – come tutti gli artisti – raccontano la propria progettualità in divenire e tendono a guardare più al futuro che al passato, magari di volta in volta rimodellato sulla base delle loro nuove necessità e tensioni creative.

Queste due difficoltà Ermanna Montanari le supera abilmente, trasmettendo a chi deve parlare o scrivere del suo saggio una terza difficoltà: bisogna parlare dell'”oggetto-libro”, cioè del saggio, o dell’oggetto del libro, cioè Ermanna Montanari? Per superare questa difficoltà val la pena di concentrarsi sul nodo centrale di questo ritratto: perché questo è un libro su un’attrice, ovvero un libro che ruota intorno a due fulcri: l’attore di teatro e il femminile, due temi centrali nel lavoro e nell’esperienza di Laura Mariani e che qui evocano nuove tensioni e dialettiche.

La riflessione sull’attore, con “la sua indecifrabile sessualità”, è l’ossessione centrale anche di Ermanna Montanari, come ha dichiarato nel programma dell’edizione del Festival di Santarcangelo da lei curato nell’estate del 2011:

Da quando ho iniziato a pensare il festival, la figura dell’attore è stata l’immagine-guida di ogni mia indagine: l’attore come emblema concreto del fare-disfare-rifare, l’attore che chiama in causa lo spettatore, senza il quale non si dà teatro. Ora scheletro e misura della scena, ora punto di crisi, stonatura, margine, l’attore è per me parola-baratro, con il rigore anarchico della sua voce: un ‘venir fuori’, il manifestarsi dell’essere nel suo pudore, nella sua indecifrabile sessualità. L’attore elude le smanie di novità e, da esperto delle emozioni, sa trascinarci nelle profondità della psiche. (p. 45)

Svelare i segreti dell’attore – entrare nella sua “stanza segreta” – non è tuttavia impresa facile: tecnica e professione “sono connesse a processi intimi che non sempre possono essere svelati” (p. 221), neppure da un’artista consapevole e loquace. Tuttavia, per aprire la “scatola magica e segreta” della macchina attoriale di Ermanna Montanari, Laura Montanari trova una chiave, e un potente attrezzo interpretativo: è il termine “figura”, legato alle arti visive e ora applicato al teatro. Il termine è stato del resto spesso utilizzato dalla stessa attrice nei suoi appunti di lavoro.

Come nota Laura Mariani, Ermanna Montanari parla di

figure, memore della giovanile fascinazione per l’Auerbach degli Studi danteschi: dove ogni individuo rimanda all’incarnazione che è stato e adempie ciò che prefigurava. Figure reali, dunque, e prefigurazione di altro, che in lei diventano ricettacoli forti e insieme scontornati di emozione e di storie e si esprimono per paradossali astrazioni carnali, di cui la voce si fa carico piegando il corpo alle sue necessità. “Qualcosa di più grande di un personaggio, di natura non simbolica ma semmai archetipa, che non appartiene completamente né al testo né all’attrice, ma costruisce un terreno d’incontro”, potremmo dire con Renata Molinari per rimanere su un terreno pertinente per un classico come L’avaro. (pp. 29-30)

Al centro della riflessione c’è dunque il rapporto tra l’attore e il personaggio, che nella seconda metà del Novecento si è fatto sempre più complesso. Come esemplifica con chiarezza Laura Mariani,

Luca Ronconi concepisce [il personaggio] come una funzione in rapporto alla centralità del testo, rompendo il rapporto duale con l’attore, e Eugenio Barba come un’entità necessaria soprattutto al pubblico mentre Leo de Berardinis preferisce parlare di stati di coscienza e Thierry Salmon traccia nuovi percorsi perché il passaggio alla costruzione fisica del personaggio non sia troppo veloce. Ermanna sembra vicina soprattutto a Leo, poi il termine figura le sembrerà più idoneo a dire che chi agisce sulla scena non è il doppio artistico di un individuo reale ma un portatore di passioni incarnate senza mediazioni psicologiche. (pp. 181-182)

Ermanna Montanari coglie lo stesso rifiuto della psicologia nei personaggi di una delle sue “autrici-culto”:

Rosvita procede nella scrittura a balzi, senza psicologia: i suoi personaggi-marionette, stilizzati, ardono di passione, chi bruciata dal desiderio sessuale, chi dal fuoco della fede. (p. 183)

Dunque in questo caso l’obiettivo del “lavoro dell’attore sul personaggio” è la costruzione di una marionetta che arde di passione. Può essere interessante ripercorrere il metodo con cui l’autrice modella queste “figure”, seguendola nel lavoro su Rosvita, iniziato durante una malattia che ha comportato una profonda sofferenza fisica e psichica.

Nel letto di ospedale [Ermanna] comincia a elaborare immagini, comincia a scrivere. Ha portato con sé anche una riproduzione della Sinagoga di Konrad Witz, “dove c’è dipinta una figura vestita di giallo: in mano ha le tavole della legge e un’asticella spezzata. Vicino, una porta aperta sul blu”: quella stessa dipinta da Cosetta Gardini sul muro di Palazzo Cenci a Santarcangelo, dove Rosvita debutterà. Vorrebbe essere quella donna, ma è “soffocata dall’impossibilità di somigliarle” e intanto osserva le malate ricoverate nella sua stanza d’ospedale: “Ho succhiato le loro parole, i loro gesti, i loro lamenti”, scrive. “Di notte si accendeva una luce blu nel corridoio”. Poi, di ritorno in Italia, altre immagini si aggiungono: le stanze di Orsola nel Carpaccio, osservate con occhio nuovo, e i mosaici di Galla Placidia, le goffe figure che si vedono nelle stoffe e nei bassorilievi copti (quelli che avrebbe voluto studiare per la sua tesi di laurea) e le miniature; ma la sua costruzione della scena parte dall’imitazione del quadro di Witz, dalla fessura che lascia intravvedere quel blu teso all’infinito. A questo punto Ermanna introduce nel testo l’immagine di sé come Rosvita: “Mi vedevo con le ginocchia piegate, con il corpo sfregato, con il capo chino. Di qui, pensando il seguito, potevo solo inciampare e poi cadere”. (p. 180)

In realtà Ermanna non procede per accumulo, per sovrapposizioni, per aggiunte. Il suo è piuttosto un lavoro di scavo: scende nel profondo usando queste “immagini-guida” come scandagli, per far scattare risonanze emotive, per verificare le consonanze tra il personaggio, la “figura” e il sé. Proprio a partire da queste risonanze profonde scatta il lavoro sul corpo e sulla sua postura, e sulla voce:

Mi sono messa una mano sul mento ed è venuta fuori la voce un po’ nasale di Pafnuzio. Poi, tolta la mano, la voce andava. In partitura, una voce che mi spostasse da quella nasale poteva essere una voce che ‘svenisse’ in continuazione, una voce al limite dell’udibile: ed ecco la voce di Taide, sottilissima, quasi insensibile, che ad un certo punto si sdoppia con una voce da contralto e cambia la sua natura man mano che cede alle parole seducenti di Pafnuzio. Dopo lo ‘svenimento’, ci sono le voci ‘cristalline’ di tutti i discepoli di Pafnuzio. (p. 214)

La postura spesso tende a una fissità scultorea, quasi a riflettere nella “figura”

la costrizione di chi re-cita alla ripetizione e a un’attitudine figurativa che rimanda sia alla pittura che alla scultura. (p. 21)

In alcuni casi, diventa cruciale la metamorfosi,

il passaggio da una figura all’altra: figure senza contorno le definisce Ermanna (…) L’attrice mostra un’abilità trasformistica che richiama la tradizione e, nello stesso tempo, opera per sfuggire alle strettoie del personaggio inteso quale entità psicologica o storicamente connotata. (p. 89)

Perché

Il travestimento dà la distanza e la lucidità per poter essere in scena. (p. 244)

Anche se spesso nasce da una intuizione, la costruzione – o la ricostruzione – dell’immagine di sé, ovvero della figura-corpo da restituire sulla scena, è un processo complesso, doloroso.

Con Raffè e Rosvita ho cominciato a sentire il corpo e la sua macellazione. Raffè ha un angelo di polvere con cui combattere, Rosvita la misura con cui non si può competere; Rosvita scrive mentre si mangia un braccio, Raffè si piega roteando su e giù da una sedia instabile, sempre più velocemente, procurandosi il collasso. (p. 90)

La ricerca della figura parte dunque da una mancanza:

da un lato la sensazione di un corpo e di un sé frammentati, che non ci sono mai tutti, e il conseguente desiderio di un altrove che dia consapevolezza: e, dall’altro, “il gonfiore della reputazione, della fama, del valore del nome. Un frastornante rumore, per [lei], attrice venuta dalla campagna che lotta ogni volta per vincere le proprie timidezze e la paura del giudizio degli altri (T. Picarazzi)”. (p. 289)

Come confessa l’interessata, riflettendo sulla protagonista di Luş:

Anch’io, come BÍlda non ci sono mai tutta. Mi manca sempre un pezzo. Non mi vedo mai in scena, non ho immagine di me se non a pezzi. I pezzi possono essere di tutti, un collo, un piede, un rene. L’intero sta da un’altra parte, è una architettura spirituale. (p. 201)

E’ così che si sono composte, una dopo l’altra, le figure del canzoniere” dell’attrice. Chiosa Laura Mariani:

Come rendere questo avere il proprio centro “fuori di sé” e come l’attrazione per il teatro che è al tempo stesso centro in cui “nascondersi per mostrarsi” e vuoto da abitare obliquamente? (p. 201)

La ricerca si allarga alla costruzione di uno spazio in cui “nascondersi per mostrarsi”: il lavoro dell’attore su di sé si concretizza anche nella progettazione di una scenografia in simbiosi con la “figura”. Esemplare il lavoro per Luş:

Ermanna pensa a varie soluzioni: per esempio, mettere sul fondo della scena “un pannello di specchio frantumato dove si rifletta la figura di BÍlda frantumata” per poi apparire intera; oppure “recitare dietro una quinta, come se fosse una porta, una porta dove dietro si intravvedono ombre […] La quinta o porta può essere bellissima, come il portale di una chiesa o di un palazzo”. BÍlda, infatti, è “sulla soglia di qualcosa”, l’attrice immagina che se ne stacchi per fare una danza forsennata senza musica, una danza di braccia a contatto con l’aria. Finché l’immagine si precisa diversamente, in uno spazio di due metri per due, il volto in controluce, quasi come fosse velato come quello delle sciamane africane, le braccia e le mani che talora tracciano volute: “ho creato la mia parte di sotto senza vita, colle gambe sospese, e invece la parte di sopra è regale, io sono in un deambulatore tronetto. Il deambulatore si usa per i vecchi che stanno tanto tempo a letto, contraggono gravi malattie intestinali ma devono stare in piedi, quindi sono completamente sorretti da questa macchina. Io sono sospesa in questo aggeggio di metalli, con la gambe senza vita”. “Solo così posso incarnare BÍlda”, dice, “senza mostrare il viso e senza toccare terra”. (p. 201)

Spesso Ermanna si infligge una costrizione molto forte, che blocca il corpo dell’attrice in una fissità quasi di statua: già in Confine (1986)

la recitazione di Ermanna è “ritmata sulla ripetitività, strutturata con rigidità, quasi come un abito inamidato che blocca i movimenti”, è addirittura “impersonale”; ma in un’alternanza fra momenti di controllo ed esplosioni, fra macchie di silenzio e rallentamenti, sempre con un surplus di energia, che non concede pause a chi guarda e qualche volta “toglie il respiro”. (pp. 88-89)

Ovviamente è più facile seguire il processo creativo nel caso dei monologhi: ma anche quando lo spettacolo diventa più complesso, ed entrano in gioco numerosi altri elementi, i meccanismi si ripetono: esemplare l’evoluzione di Madre Ubu nella versione “africana” del capolavoro di Alfred Jarry, Ubu Buur.

Non è solo un processo razionale. Nel rapporto con la figura, c’è qualcosa di misterioso, una spinta verso la trascendenza:

Tutti i miei lavori hanno a che fare con la medianicità. Sono tutte evocazioni, mi chiamano fuori. (p. 104)

Non è un percorso facile. Nota Laura Mariani che Ermanna Montanari

lotta contro questo “invisibile” che le risulta necessario per la creazione. (p. 104)

E l’attrice:

Quando lavoro su me stessa (…) qualcosa si complica. Provo meno piacere nel vedermi e nel pensarmi. (…) Non sono ancora riuscita a mantenere la distanza alta e la lucidità necessarie per essere invasa dallo spazio-tempo scenico. (p. 244)

C’è un vettore che innerva e trascende l’unità perduta e ritrovata, ma fragile, del corpo. E’ l’aspetto che più caratterizza la presenza scenica di Ermanna Montanari: la voce. Il musicista Luigi Ceccarelli ha lavorato spesso con lei e paragona la sua vocalità a quella di Carmelo Bene.

Dice Ceccarelli che Ermanna è una straordinaria artista della voce, con potenza simile a quella di Carmelo Bene ma con una qualità diversa: Bene è artista dell’artificialità come anima del teatro, nel senso grande in cui il suo teatro la propone; Ermanna non risulta “mai finta”. Un’altra tonalità dell’artificio, forse un altro percorso o un altro ritmo poetico appunto. (p. 212)

Lei è pienamente consapevole della centralità della voce per il suo lavoro:

Nella voce trovo una sorta d’infinità, sono collegata al prima e al dopo. La voce è aria, mi porta fuori dal biologico. Come materia scenica è incandescente, smisurata: una materia alla quale sono dedita, perché scaturisce da sola. Il mio corpo invece non lo sopporto, è finito, ha un perimetro, un’altezza che posso misurare. Ho timore di questa finitezza. Lavoro spesso sull’immobilità del corpo, è un’immobilità che dentro freme, che da un momento all’altro può scoppiare, con un vulcano sonoro, una potenza che erompe come lava nella voce. Il collegamento è nel punto più basso della terra, ma il movimento porta verso l’aria. La voce è selvaggia, anarchica, estremamente mobile. E’ la mia guida e la mia disciplina. Lei sa cantare. Ne parlo in terza persona, perché se la pensassi come un mio possedimento, sarei già in gabbia, sclerotizzata. Perciò cerco di non tarparle mai le ali, come se si trattasse di qualcosa che mi vola dentro. Una disavventura vocale. (p. 222)

La dialettica tra il corpo e la voce è un elemento fondante della sua dinamica d’attrice:

La mia voce mi piace, la curo, la tengo bene, e mi piace anche rovinarla, portarla al limite. Ci gioco. Quando sono malata, soprattutto quanto ho l’influenza che fa andar via la voce, è faticosissimo. Il mio corpo invece a volte mi abbandona, poi si ammala, ha diversi problemi: come il fatto di non comprenderlo, di non vederlo tutto ma di vederne solo dei pezzi. Non è che gli chiedo delle cose particolari, al mio corpo… Sono convinta che potrei scalare una montagna e non avrei nessun timore di farlo. Così come sono convinto che il mio corpo possa stare fermo per ore: lui lo può fare. Ma sono tutti, come si dice, tu devi, il corpo dev metterlo in moto con la volontà, come un soldatino. Il corpo è un soldatino. La mia voce non è un soldatino, è lei che mi guida. (La mia voce non è un soldatino, intervista di Oliviero Ponte di Pino, “Art’ò”, n. 1, p. 16)

Ermanna per certi aspetti è dunque un soldatino-burattino, a cominciare dal costume di scena (che si riverbera però anche nel suo abbigliamento quotidiano:

Non ho vestiti ma divise. Colore nero, taglio scultoreo. (p. 293)

A volte la divisa fa parte della figura, come in Rumore di acque (1986):

Ermanna è Ventino, uno dei tre soldati, piccola e con la “faccetta infantile”, armata di fucile-ombrello e in vena di sentimentalismo: “Petalina mia… E’ duro stare nell’esercito ma voi femmine non potete capire”, scrive all’innamorata (…) Oggi Ermanna parla di Ventino come di “un soldatino un po’ epilettico che ha un vento intorno” ed è in balia di una vibrazione. (p. 72)

Non è forse un caso che alcune delle figure utilizzino un’arma:

Rosvita afferra una penna, Beatrice Cenci un martello, Fedra un ramo di mirto, BÍlda una piccola accetta. (p. 289)

Dietro questa militarizzazione ci sono una disciplina, e la consapevolezza di una complessità, che arriva anche dall’incontro con un maestro come Jerzy Grotowski, in un incontro al Workcenter nel 1986. Lì, ricorda,

Io ho capito una disciplina, una disciplina che ho rubato, inventandomene una mia. Grotowski mi ha dato come un’architettura sulla quale inventare, giocare tutto il mio piacere per il particolare: mi ha spostato un mignolo e quello spostamento ha fatto sì che percepissi l’atto vibratorio fisico e vocale. (p. 92)

Laura Mariani cita anche due “parole” di Eugenio Barba, “precisione” e “essere deciso” (p. 264), per arrivare alla individuazione di un punto di contatto tra il corpo e la voce, tra la disorganicità frammentata del primo e la tensione trascendente della seconda.

Per avvicinarsi a questa trascendenza, serve

un allenamento fisico ed emotivo che viene da lontano: le emozioni che implodono senza potersi esprimere, un’aria che tappa la bocca, parole impedite che si inchiodano al corpo, il corpo come insieme di parole proprie non dette, e al loro posto una partitura di suoni che muove da labirinti interni. (p. 263)

A volte il punto di contatto può apparire grottesco, paradossale, ma non per questo meno necessario:

Quando ho fatto per la prima volta un asino sono andata a vedere come defecano gli asini perché la voce ha a che fare con quest’apertura. Dovevo fare della voce un boato. Il punto di partenza è sempre tattile e visivo. (p. 228)

Ancora una volta, la “scoperta” del punto di tangenza tra il corpo e la voce ha potenti implicazioni drammaturgiche: la pratica teatrale s’intreccia con la sensibilità “di genere”:

Per tornare a Siamo asini o pedanti? l’asino a un certo punto in sogno diventa un’asina, una madre col suo bambinello. Usavo una voce profondissima, da basso. Quando invece ero asino usavo il dialetto con una voce acutissima e nascondevo il sesso con la mano sinistra. Giocavo musicalmente con un continuo mescolamento di registri. Una volta Laura mi ha detto una cosa molto bella sulla creazione di fantocci, e ora la sto usando come fanno i bambini con i pupazzi. Molti di loro trasformano per gioco, in un istante, il loro fantoccino di pezza in una mamma, in un figlio, nel babbo, in qualsiasi figura. Lo stesso accade in teatro. (p. 241)

Per certi aspetti, anche la voce è un fantoccino: ma un fantoccino che sa prendere una vita propria, una autonoma direzionalità. Il lavoro di Ermanna – tra corpo, voce e parola – si rivela funzionale al “Teatro di carne. Teatro in-cantato. Teatro di scrittura” (p. 93) di Marco Martinelli. Per lui fare teatro – o più precisamente “scrittura di scena” significa

scrivere una pagina, l’attore la parla, la mangia, la reinventa, la musicalizza, la respira, la restituisce, e con quel che resta ricreare una scrittura fatta di respiri, musica, ragione. (p. 93)

In questo percorso, la posizione di Ermanna è da un lato di obbedienza, di passività. Lavorando sul personaggio di Beatrice nei Cenci, vede

Padre e Dio accoppiati in un’obbedienza data dal principio in una forma di abbandono, in un desiderio di conformarmi, senza comprenderne la ragione. (p. 266)

Da questo abbandono, da questa costrizione, esplode la paradossale libertà della voce. Ermanna scrive:

Non ci può essere nessuna domanda sulla voce. La voce stessa è una domanda: materia che ci trascende. (p. 222)

Il merito di Laura Mariani, indagando sui processi creativi di Ermanna Montanari, è di aver fatto le domande giuste sulla voce, e di aver cercato le risposte, con puntiglio e ostinazione. Fino alla soglia della trascendenza.

E’ così che ha ricostruito, con puntiglio e rispetto, il percorso artistico di Ermanna Montanari, dalla nascita dell’attrice dalle terra di Campiano agli anno dei liceo, dalla creazione del gruppo all’esperienza con le Albe. Per farlo, ha intarsiato due scritture, intarsiato quella di Ermanna nella propria trama, come un ricamo. E l’ha inserita nello sfondo più vasto della storia teatro italiano, dei suoi attori e soprattutto delle sue attrici: perché senza una approfondita conoscenza delle grandi attrici ottocentesche, questo libro sarebbe stato semplicemente impensabile.

Insomma, il suo merito è che in realtà non è il saggio di una studiosa su una brava attrice, ma un libro-dialogo tra due persone che continuano a cercare, con discrezione e ostinata pazienza.

Tag: Ermanna Montanari (11), Marco Martinelli (21), Teatro delle Albe (29)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.