A che punto siamo con Antonin Artaud?

Tre domande a Marco De Marinis

A fare il punto ci sono mostre, come quella ospitata al PAC di Milano Artaud – Volti – Labirinti. Ma anche iniziative editoriali, come il numero monografico della rivista “Culture teatrali” in uscita a maggio, e la riproposta del saggio di Marco De Marinis La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948) (Roma, Bulzoni, 2006), in una seconda edizione riveduta e corretta con laggiunta di una Postilla 2006. Proprio a Marco De Marinis abbiamo chiesto di fare il punto sulla fortuna di Artaud nel nostro paese.

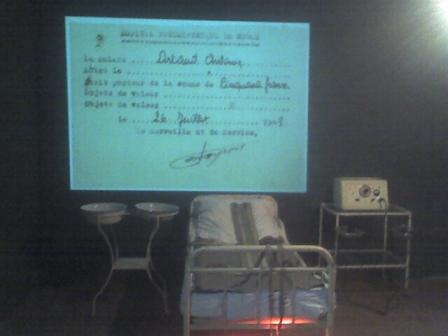

In mostra al PAC: la ricostruzione della stanza del manicomio di Rodez in cui Antonin Artaud fu sottoposto a elettroshock.

L’interesse italiano per Artaud sembra ancora assai vivo. Sia sul versante dell’editoria (per esempio con il volume adelphiano dove Manganaro e Molinari hanno tradotto appassionatamente il pressoché intraducibile Suppots e Suppliciations) che dell’arte (con la mostra ospitata di recente al PAC di Milano) ed infine della convegnistica (I-mode visions a cura di Massimo Puliani a Macerata). Come si inseriscono in questo contesto la ripresa del tuo libro e il nuovo numero di “Culture teatrali”?

Credo che, in Italia, linteresse per Artaud non sia mai venuto meno, almeno sul piano della pubblicistica, dagli anni Sessanta in poi. E tuttavia non si possono non cogliere dei fatti nuovi. Sicuramente il centenario della nascita, giusto dieci anni fa, ha contribuito a stimolare da noi, oltre che ovviamente in Francia e un po in tutto il mondo, una gran quantità di studi e ricerche nuove. La conclusione, positiva, dellannosa controversia legale sulleredità di Artaud, allindomani della scomparsa di Paule Thévenin, nel 1994, ha aiutato molto in questo senso, fra laltro permettendo finalmente agli studiosi laccesso diretto al prezioso archivio e, in primo luogo, ai mitici 406 cahiers riempiti fra Rodez e Ivry. Infine, una nuova generazione di studiosi si è affacciata alla ribalta con esordi spesso molto promettenti. Penso, per quanto riguarda lItalia, a Florinda Cambria, Marco Dotti, Giorgia Bongiorno, Pasquale Di Palmo, Fabio Acca. Detto questo, come spiego nellintroduzione al numero 11, in uscita, di Culture Teatrali dedicato ad Artaud, la situazione degli studi sul grande visionario francese non è poi così soddisfacente come potrebbe sembrare a prima vista. In particolare, sugli anni Quaranta, lultima straordinaria stagione creativa di Artaud, cè ancora moltissimo da scavare, indagare, capire soprattutto per quanto riguarda il teatro. Fino a pochi anni fa, neppure si voleva accogliere seriamente lidea che fosse esistito un nuovo, potente progetto teatrale messo in campo da Artaud negli anni di Rodez e del dopo Rodez: quello che io ho chiamato (nel libro La danza alla rovescia di Artaud, uscito nel 1999 e oggi ripubblicato in una nuova edizione in uscita presso Bulzoni di Roma) il Secondo Teatro della Crudeltà. Nonostante lapparente disinteresse in cui la proposta sembrò cadere, debbo dire che le cose al riguardo oggi sono cambiate e nessuno più dubita dellimportanza del teatro (anche se senza spettacolo) per capire lultima straordinaria produzione grafica e letteraria, o meglio, poetica, del grande teorico della Crudeltà.

Invece sul versante teatrale, ci pare in atto una diversa tendenza. Negli anni Sessanta e Settanta, per Grotowski, il Living Theatre, Brook e tutto il teatro che si è ispirato al loro lavoro (e non solo), le teorie di Artaud erano centrali, una grande fonte d’ispirazione ed energia. Quello che si fa oggi ci pare invece un teatro meno artaudiano, o forse solo meno esplicitamente artaudiano. Condividi questa impressione?

Potrei dire di condividere questa impressione ma in realtà credo che si potrebbe sostenere anche, e forse più fondatamente, il contrario. Potremmo chiederci: nella radicale fuoriuscita dal Novecento teatrale, che è in atto da tempo, sia nelle teoresi che nelle pratiche sceniche odierne, qual è lunica figura della Grande Riforma che continua ad essere citata e, in ogni caso, a fecondare in qualche modo la creatività delle nuove generazioni teatrali? Fateci caso: chi cita più Stanislavskij, Mejerchold, Copeau, Craig, ma anche Grotowski, Barba, Brook, eccetera eccetera, fra gli esponenti delle ultime leve, diciamo dalla Societas Raffaello Sanzio in avanti? Più nessuno, o quasi. I loro riferimenti sono altri ormai: letterari, filosofici, artistico-visivi, cinematografici, scientifici magari, ma sicuramente non riguardano la cultura teatrale del Novecento. A fare eccezione sono pochissimi nomi, e fra questi il primo è appunto quello di Artaud (e poi, direi, di Carmelo Bene). Quanto al fatto, poi, che oggi si proponga un teatro meno artaudiano, beh, mi verrebbe di dire (pensando ai guasti che certe maldestre mimesi della Crudeltà hanno provocato in passato, soprattutto da noi) per fortuna! In realtà la lezione artaudiana è stata fatta propria in maniera profonda dalla scena postnovecentesca. Per limitarmi al contesto italiano, il lavoro dei gruppi e degli artisti rappresentativi del meglio del nuovo teatro italiano oggi (come Raffaello Sanzio, Teatro della Valdoca, Pippo Delbono, Enzo Moscato, Le Albe di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, Emma Dante) tiene conto autenticamente della sua sfida impossibile. Ovviamente, non si tratta di rifare Artaud, di mettere in pratica le sue indicazioni (già nel 1964, allepoca del lavoro per Marat-Sade, Brook avvertiva come fosse impossibile e comunque pericolosa una scelta del genere); si tratta invece di confrontarsi in profondità, coraggiosamente onestamente rigorosamente, con la sua esperienza e con le sue visioni: termini di confronto ormai imprescindibili per chi vuol fare arte interrogandosi seriamente sul senso del fare arte oggi.

La mostra ospitata al PAC sottolineava da un lato la molteplicità delle forme in cui si è espresso Artaud (oltre al teatro, le arti visive, il cinema, la poesia…), ma anche l’aspetto biografico, con una impressionante ricostruzione della stanza del manicomio di Rodez in cui Artaud veniva sottoposto a elettroshock. Questa attenzione per aspetti centrali e clamorosi della parabola artaudiana non rischia di mettere in secondo piano i suoi testi? O, se vogliamo semplificare, Artaud è stato più rivoluzionario nella vita o nei suoi testi? O i due aspetti sono inseparabili?

E insopportabile il voyeurismo morboso che spesso caratterizza linteresse rivolto ad Artaud (già con lui vivente). E tuttavia non si può negare che ciò dipenda anche dal fatto che in lui lintreccio fra vita e arte, fra esistenza e poesia, diventa fin dallinizio talmente stretto da renderli di fatto inseparabili. Di conseguenza, per penetrare nei segreti della poesia e del teatro artaudiani, lindagine sulla sua biografia è indispensabile, con tutti i rischi che ne possono conseguire. Teniamo, del resto, presente un dato: a dispetto delle apparenze, la vita di Artaud è ancora piena di buchi e misteri irrisolti. Si pensi, ad esempio, a due grandi viaggi, del 36-37, in Messico, prima, e in Irlanda, poi. Oppure al periodo dei primi internamenti, fra 37 e 42. O alla questione delle origini ebraiche della famiglia, causa di un forte shock, quando furono da lui scoperte tardivamente, eccetera eccetera. Non ci si deve chiedere se Artaud è stato più rivoluzionario nella vita o nei testi; egli è stato rivoluzionario, cioè la sua ricerca è stata fra le più coraggiose ed estreme del Novecento, proprio perché vi ha annullato quasi ogni distinzione fra l’una e gli altri; la sua opera nasce proprio dal superamento di ogni rassicurante separazione fra arte e vita. Direi come in Beckett o in Grotowski o in Julian Beck, per citare tre figure molto diverse da lui e che però con Artaud condividono questa radicalità dapproccio allarte come casa dellEssere.

Redazione_ateatro

2006-04-18T00:00:00

Tag: Antonin Artaud (16), DeMarinisMarco (8)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.