Quel che sarei andato a dire al convegno delle Buone Pratiche se non mi fossi ammalato: una premessa teorica, 6 nodi concreti e 1 conclusione po-etica

Nuovi appunti per uno «stabile corsaro»

PREMESSA TEORICA

Senza teoria, meglio non partire neanche. La teoria è chiaroveggenza. La teoria nasce dall’impulso imperioso alla conoscenza, impulso che si fa parola, lo scalciare al buio che si fa disegno.

Nel ‘91 ci siamo trasformati da compagnia in Teatro Stabile, da Teatro delle Albe in Ravenna Teatro (senza perdere le Albe, cuore della trasformazione): da allora i nostri atti sono stati orientati da una accensione teorica, quella dello “stabile corsaro”. Depositata nellossimoro, la “teoria” va intesa qui nel senso etimologico della parola, ovvero “sguardo”, “visione”. Non un sistema di concetti già ordinati e incasellati luno nellaltro, non un ricettario di idee preconfezionate, ma uno sguardo affamato gettato nel profondo, nel buio, in quello che “non è ancora”. Un pensiero-sentimento riguardo alla compagnia come cellula aperta, generativa, una forma a spirale capace di crescere in se stessa allargandosi in nuove, infinite spire.

La visione dello “stabile corsaro” nasceva da una interrogazione chiara: può un’istituzione teatrale (piccola o grande che sia) comportarsi in modo alternativo, praticare logiche eretiche, battere bandiera “corsara”? Può concepire il proprio lavoro in termini radicali, innovativi, rivoluzionari, e non impiegatizi? (Intendo qui labusato termine di “rivoluzione” nel senso profondo di “trasformazione”, un processo psichico che impegna fino in fondo la persona, non come sterile moda, inseguimento obbligatorio del nuovo, della “tendenza”). E quindi, giocando sull’ossimoro (la figura retorica che unisce due termini contraddittori), può uno “stabile” andare “di corsa”, evitando il pericolo di restare fermo e impantanato nella palude dei mestieranti e della noia? Può il costruirsi di un stabile porsi come gesto darte, politico, politttttttico?

E evidente che la domanda non ci suonava oziosa, che non si trattava di inventarsi un espediente retorico, di nascondersi dietro un esorcismo verbale (cattiva pratica italica, dove è sufficiente rinominare cose vecchie con nomi nuovi per rilanciarle sul mercato della politica e della cultura come squillanti novità, quando in realtà puzzano di cadavere). La domanda era, e resta a tuttoggi, seria e impegnativa, esige risposte quotidiane sul versante della riflessione come su quello delle pratiche. Può unistituzione lavorare anche per il proprio disfacimento (intendendo per “disfacimento” non un processo autodistruttivo, ma il combattere in se stessi le croste rugginose delletà che avanza e del potere che cresce)? Può quindi essere tale disfacimento, il disfare il mondo, il disfare se stessi giorno dopo giorno, una pratica che contribuisce alledificazione? Secondo il patafisico paradosso di Padre Ubu: “Non avremo demolito tutto se non demoliremo anche le rovine! Ora, non vedo altro modo se non di equilibrarle una sullaltra e farne una bella fila di costruzioni in perfetto ordine.”

13 anni di lavoro e di “corsa” ci hanno dimostrato che sì, si può. E che si potrà ancora meglio, in futuro, facendo tesoro del cammino percorso. E ci hanno insegnato come la prassi quotidiana sia una feroce maestra, capace, se si resta fedeli allimpulso iniziale, di illuminare, amplificare, sorprendere. Di come il sapere teatrale, la turbolenza dionisiaca, possano essere al tempo stesso veleno e farmaco per listituzione che li ospita.

E siccome, seguendo San Giacomo e la sua epistola eversiva, riteniamo che le “opere” (come lui le chiama: vogliamo dire le “buone pratiche”?) siano fondamentali per certificare la fede, per renderla “evidente”, senza le quali la fede è solo un nulla ipocrita e altisonante, poniamo allattenzione della riflessione collettiva sette punti, sei nodi concreti e una conclusione po-etica, attorno ai quali si è svolto il lavoro in questi tredici anni, nodi che hanno irrobustito la “visione”, in alcuni casi lhanno fatta vacillare, in altri invece lhanno illuminata e trasfigurata.

6 NODI E 1 CONCLUSIONE

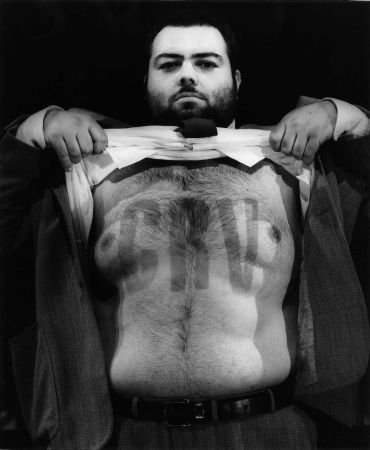

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

PRIMO L’impegno diretto degli artisti nel pericolo.

Se gli artisti di uno Stabile pensano “solo” ai loro spettacoli, non si può neanche iniziare a ragionare in termini di “stabile corsaro”. Qui cè una vigliaccheria che andrebbe rifiutata fin dallinizio. Intendo qualcosa di molto concreto, di ore e ore, di tempo, di patimento dedicato a tutto ciò che non è la costruzione dellopera, ma la costruzione di unopera più ampia, di cui la prima è come la punta delliceberg rispetto alliceberg stesso. Aut-aut: o gli artisti, registi e attori etc., identificano scommessa artistica e scommessa politica, passione etica e passione estetica, o “sentono” che i volti, le vite che crescono attorno al proprio teatro sono una irrinunciabile gaia scienza (la gaiezza dellessere “poli-s”, ovvero “molti”), o trovano un sentimento darte in tutto ciò che altri definirebbero, con un metro di puzza sotto al naso, “sociale”, o rifiutano come falsa e mistificante la separazione tra il regno dellarte e delle “forme” e il regno del reale e delle persone, o richiedono di essere “tutti in tutto”, e non delegano (fatta salva, è ovvio, una “naturale” distinzione, ma non separazione, di ruoli) ai propri organizzatori il Senso profondo dellorganizzazione, oppure tutto è vano: è evidente che solo a partire da questo sentimento di interezza si può cominciare a costruire uno stabile corsaro. Artisti, organizzatori, tecnici, tutti imbarcati in unavventura collettiva che tiene insieme arte e vita, la costruzione di un mondo “possibile”.

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

SECONDO La non-scuola

Metto subito qui la non-scuola, perché è il caso più clamoroso, per quel che ci riguarda, la prova, la conseguenza più evidente della necessità del punto primo, e di come esso possa fruttare. La non-scuola ci ha insegnato che non si tratta di fare i laboratori nelle scuole come un “dovere” secondario, qualcosa che “s’ha da fare” per far felice l’Amministrazione comunale, o per riempire i periodi in cui non si gira. La non-scuola è stata, è un’esperienza “bruciante” prima di tutto per noi che ne siamo le guide. Il lavoro con gli adolescenti mantiene alta la temperatura dionisiaca dellincontro, di quel Dioniso senza il quale (i Greci lo sapevano bene) può esistere tutto ma non il teatro. La non-scuola come azione darte, rigenerante in primo luogo per chi ha ventanni di lavoro sulle spalle, prima che per chi ventanni di vita non li ha ancora. E nell incontro di generazioni e di visioni che il teatro si rinnova. E anche qui, in maniera lampante, concretezza e visionarietà non sono separabili. Ed è un lavoro che poi “ritorna”, è ritornato anche negli spettacoli, basti pensare che senza l’invenzione della non-scuola non ci sarebbero stati I Polacchi e l’onda palotina. E al di là dei palotini che sono poi cresciuti come attori nel gruppo, e guide della non-scuola, basti pensare alle migliaia di adolescenti che si sono avvicinati al teatro, di cui sono stati anno dopo anno la nuova platea, esigente e critica.

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

TERZO Il lavoro su due teatri: due occhi vedono meglio di uno

Fin dallinizio, 1991, in rapporto con lAmministrazione comunale, si è deciso di lavorare sui due teatri della città. Il Rasi è diventato il luogo delle Albe, la fucina del nuovo, allAlighieri abbiamo diretto la stagione cosiddetta “di prosa”. Qui abbiamo ragionato, come nei “nodi” precedenti, seguendo una logica di unità, e non di separazione. Perché la “prosa”, per respirare, abbisogna del pungolo della “poesia”, perché come ricordava Bateson, “due occhi vedono meglio di uno”. Certo nuovo teatro è morto, sta morendo, per asfissia, rinchiuso nel proprio ghetto. Meglio litigare! Meglio affrontarli gli abbonati che ritengono scandaloso immettere nella stagione dellAlighieri il Teatrino Clandestino (ma quegli abbonati avevano già problemi, a metà degli anni 90, con Carmelo Bene e Leo de Berardinis, ricordiamocelo!) accanto alla Mariangela Melato, sapendo che tali “scandali” sono necessari, sapendo che un teatro che crea inciampo è un teatro vivo. E evidente che tale alchimia va pensata con gradualità, e le presenze “corsare” (dal Clandestino ai Magazzini, da Celestini alle Albe stesse) vanno pensate anno dopo anno come pungoli a intermittenza, non come la logica portante della stagione, logica però che deve attestarsi su valori alti, voglio dire, un conto è portare Orsini e Herlitzka e Isa Danieli, un conto è cedere la stagione allimmondizia commercial-televisiva che cè in giro. In questo modo, il raccordo tra la “prosa” e le mille attività del cantiere Rasi, può portare (nel tempo: limpazienza sacrosanta dei corsari deve avere nella pazienza la sua arma quotidiana) i due teatri a lavorare per un unico disegno di cultura teatrale. Non sempre ci abbiamo preso, stiamo tuttora imparando, ma ci sembra che la direzione sia quella giusta.

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

QUARTO La tentazione degli scambi

E la prima tentazione che attacca chi si trova a dirigere un teatro. Basta guardare i cartelloni di tanti stabili, pubblici, privati e dinnovazione. Tentazione da evitare, tentazione mortifera. Uno scambio fa bene, quando nasce dalla stima reciproca, due c’è da sospettare, tre significa che il tuo cartellone farà scappare gli spettatori. Si tratta di partire da un pensiero-desiderio molto preciso e attento: cosa voglio far vedere al mio spettatore “ideale”? Che poi ideale non è mai, è sempre una persona in carne e ossa, un volto conosciuto, un cittadino, è ladolescente della non-scuola, lappassionato di teatro, il giovane (o vecchio) teatrante, lo straniero di Lido Adriano, gli amici che amano il cinema ma a teatro dicono di annoiarsi, etc. La scelta degli spettacoli presuppone a sua volta una visione del teatro, una sorta di “regia” non autoritaria che nasca dalla passione per la polis e che formerà negli anni gli spettatori. Ma forse insieme allo slancio di prefigurarsi lo spettatore bisognerebbe mettere anche qualche paletto, diciamo autoregolamentarsi. MODESTA PROPOSTA: non più di uno scambio a cartellone, e che sia motivato!

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

QUINTO Stipendi

E pensabile uno “stabile corsaro” senza uneconomia dei cinque centesimi, uneconomia “piratesca” e comunitaria? Senza un prendersi cura di se stessi, dei propri interessi, un tirarsi assieme? Questo ci siamo portati dietro, nel passaggio dalla compagnia al teatro stabile, una visione del bene comune che si rifà alla pratica delle prime comunità cristiane, di tante comunità eretiche e anarchiche nel corso della Storia, di tante sorprendenti TAZ (Zone Temporaneamente Autonome, come nella definizione cyberpunk), alla concezione quasi “biologica” del mutuo soccorso di Kropotkin: stipendi operai uguali per tutti. E anche tutto quello che i singoli guadagnano va in cassa per essere poi diviso in parti uguali. Questa “filosofia di cassa” ci ha permesso di allargare anno dopo anno il cerchio delle persone che lavorano nel nostro teatro, di moltiplicare i volti attorno a noi, nonostante la crisi del mercato teatrale, nonostante che in dieci anni il contributo ministeriale sia aumentato in maniera irrilevante . Abbiamo sempre pensato che gli ideali debbano andare misurati anche sul portafoglio, che lutopia va certificata nello stile di vita.

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

SESTO Alimentare la concorrenza

Per questo lavora uno “stabile corsaro”, per alimentare la concorrenza. Spesso chi dirige un teatro lo fa con la mentalità del fortilizio, tutti asserragliati dentro a sparare su chi cresce allesterno. Anche qui, la mentalità deve essere ben diversa: sapere che la crescita dei nuovi è la nostra vita, non la nostra morte. Che, come nel caso della non-scuola, ci rigenera, anche là dove cresce langoscia del perdere terreno, angoscia legata allo scorrere degli anni, angoscia su cui i padri costruiscono spesso la loro violenza contro i figli.Che non ci siano padri, allora, che non ci siano figli! Che lo “stabile corsaro” sia un luogo aperto ai nuovi corsari, che offra strumenti e contributi, economici e non, per la loro crescita, sapendo che ci sono tante forme per contribuire a tale “fioritura”, mica ci vogliono le super produzioni! Prima di tutto attenzione e amore, prima di tutto stimolare l’autonomia a correre con le proprie gambe.

(Nota tra parentesi. E evidente che tutto questo non avviene nel Regno dei Cieli, in un Eden svincolato dalla situazione generale, intendo Ministero, mercato, circuiti etc., intendo la violenza della “civiltà”, padrona di tutti i contratti, delle armi e delle banche. Ma siccome ci saranno altre sedi e altre occasioni per contestare e criticare tutto il contestabile e il criticabile (sono di questi giorni le notizie sulle decisioni di tagli dati a gruppi che conosciamo, gruppi seri che lavorano etc.), il soprascritto intervento va tutto, volutamente, in una direzione “fattiva” e operosa, che in un qualche paradossale modo prescinde dalle condizioni generali, che è come dire: quando salterà la luce elettrica nel paese, nel mondo, e il black out durerà anni, smetteremo di fare teatro? Ci suicideremo? No, lo faremo con le candele e con la luce del sole, quella che usarono Aristofane e Shakespeare. Ci inventeremo il possibile e limpossibile nella condizione data. )

CONCLUSIONE PO-ETICA

Leggendo dietro e sotto lo strato di ghiaccio che da millenni ricopre il mondo, e parafrasando Hakim Bey, scopriamo tracce di una fiera dottrina, quella che si potrebbe definire “una Poetica dellAltro”. La relazione con lAltro non può essere limitata da alcuna idea o istituzione. Eppure, chiaramente per quanto paradossalmente, lUnico-che-io-sono dipende dallAltro per la sua pienezza e tale pienezza non può, non sarà mai realizzata in alcun amaro isolamento. Gli esempi di “bambini lupi” o enfants sauvages suggeriscono che un infante deprivato della compagnia umana per troppo tempo non giungerà mai alla conscia umanità, non arriverà mai al linguaggio. Il Bambino Selvaggio ci offre una metafora preziosa per lUnico, e allo stesso tempo segna il punto preciso in cui lUnico e lAltro si incontrano, crescono insieme, raggiungono tutto ciò di cui sono capaci, e che prima di tale incontro non sanno. LAltro rispecchia il Sé, lAltro è il nostro testimone, lAltro completa il Sé. LAltro ci dà la chiave per la percezione dellunità-di-essere. Quando parliamo di essere e coscienza indichiamo il Sé, quando parliamo di gioia implichiamo l’Altro. L’acquisizione del linguaggio cade sotto il segno di Eros, tutta la comunicazione è essenzialmente erotica. Dante e Avicenna affermano che l’Amore muove anche le stelle e i pianeti nei loro tragitti, i Veda e la Teogonia di Esiodo proclamano l’Amore il primo dio nato dopo il Caos. Affetti, affinità, percezioni estetiche, creazioni meravigliose, convivialità tutte le più preziose ricchezze dell’Unico sorgono dalla congiunzione del Sé e dell’Altro nella costellazione del Desiderio.

Marco_Martinelli

2004-11-21T00:00:00

Tag: #BP2004 (56), Ravenna Teatro (21), Teatro delle Albe (29)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.