La perdita del mito ed il mito della perdita

Una riflessione

Nello scorso ateatro 50 abbiamo provato a iniziare una riflessione sul mito. Si parlava anche (tra l’altro) dello spettacolo di Davide Enia Italia Brasile 3 a 2. E’ lo stesso autore-attore siciliano a offrirci ulteriori spunti di riflessione.

1.

La porcilaia culturale degli anni passati, dopo il vitale ruggito degli anni settanta, che si chiuse con il coito finale del movimento punk, sembrava aver desertificato ogni possibilità mitica. La linfa del mito era stata succhiata solo per essere sputata via lontano. Oppure la riflessione sul mito, e lintrusione in esso, continuava ad essere tramandata, come da sempre nella cultura occidentale, con allegra pratica sodomitica, tanto tutti fanno accussì, e che male cè?

Il rigetto per lidea strutturata radicata in una coscienza forte divenne così lemblema di un intero movimento generazionale, che dalla precedente overdose di Fede (in Dio o nel Progresso della Storia) passò ad una sistematica e capillare disintegrazione del mito stesso (che tale Fede alimentava e sosteneva), con la fiera rivendicazione dellanarchia iconoclasta. Il problema fu non tanto la cieca furia con cui si demolì, quanto la mancanza di alternative proposte: una critica, a volte giusta e necessaria, con limmane limite di essere unicamente negativa. Il risultato, palese e oggettivo, fu il merdaio degli anni 80, in cui il culto dellapparire e la costruzione del sé (intesa come autoglorificazione tesa ad aumentare la leggenda sul proprio nome e le proprie gesta) rese inopinabili le pratiche del fare sociale, abolì la ricerca di un senso nel diluvio di dolore della realtà, sancì il trionfo della strategia del controllo tramite la narcotizzazione delle masse: televisione (e miti annessi), droghe (e miti annessi), comparazione tra un formidabile passato (68, 77) ed un tetro presente triste (e qua i miti non sussistono).

2.

Lelaborazione del lutto, e riflessione sulla perdita, sembrano adesso aprire ad una nuova costruzione di ipostasi mitiche. Cosè accaduto? Basta guardarsi attorno: sangue sulle strade e sangue infetto, un pianeta che collassa, le multinazionali che assumono sempre più le fisime di cellule tumorali. E un ininterrotto e continuo pianto, ora muto, ora urlato, che sempre reclama giustizia e mai la ottiene. La terra devastata che appare sempre più lesistenza di ognuno urla vendetta, e chiede spiegazione, non giustificazione. Spiegazione: comprendere il perché, il come ed il quando la frana ha avuto principio. Tanto, i lividi ci sono, si contano e fanno tutti un male fottuto.

Trovandosi così davanti ad una situazione di macello continuo, in cui anche i rapporti interpersonali sono gestiti da principi economici, è nato il bisogno di una costruzione di senso forte che sia faro nelloceano di disperazione in cui è immersa la realtà. E un tentativo, certo, non una soluzione. Ha, almeno, il pregio di partire, nellarchitettare un mito, dallunico dato che non può essere sottratto (e che può, di contro, essere sviscerato e rielaborato più e più volte, ad libitum): lautobiografia. Attenzione, però: non lesperienza di vita vissuta in prima persona per celebrare se stessi, ma lesatto contrario: recuperare le miserie e le vergogne del vissuto per poi ostentarle. Ed il vissuto coincide, con perizia drammaturgica, con lesperienza in uno spazio ed in un dato tempo. Raccontare un luogo preciso (una città, un interno o una fabbrica), filtrato il tutto ovviamente dalla propria persona (avremmo sennò più un documentario che una drammaturgia). E raccontare un tempo preciso: che è il tempo del dolore, eterno e persistente, che possiede linee odori e sapori geograficamente chiari ed individuabili. Nel raccontare questi nuovi miti, che nascono ripeto- da una loro collocazione fisica e temporale precisa, è emersa in tutta la propria dirompenza la lingua con cui essi miti vengono narrati: il dialetto. E non è, e non può essere un caso: il dialetto è la lingua della culla, dellimmediato. Possiede una stratificazione di storia tale che già nel ritmo dei suoi significanti è presente il sentimento ed il senso del narrato. Inoltre, il dialetto ha una pregnanza simbolica che litaliano, lingua creata dalla televisione sul finire degli anni 60, non ha mai posseduto. La precisione terminologica del dialetto, e la sua musicale resa in parola, sono così armi per identificare il mito che si affronta: si recupera un passato, lo si seziona e lo si trasforma, riproponendolo con il sensato linguaggio del necessario. E, senza necessità e senza senso, il mito non esiste. Il resto è solo caos, magari struggente e pure poetico, ma sterile ed inutile, come un gol segnato in acrobazia ma in offside e a gioco fermo.

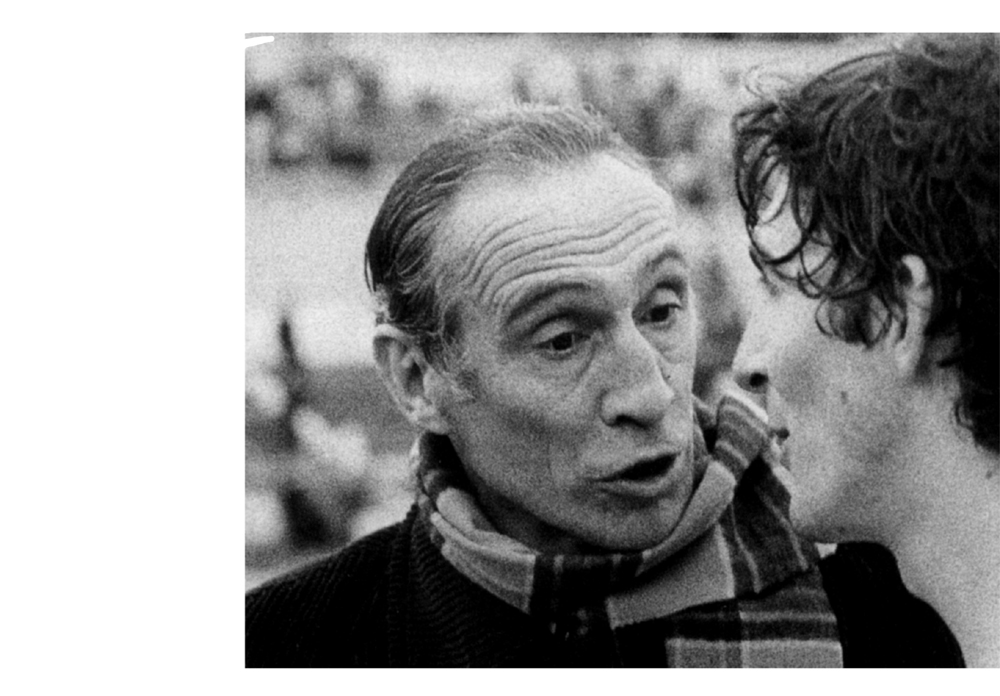

Davide_Enia

Tag: EniaDavide (6), mito (3), narrazioneteatrodi (39)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.